Notes

昨晚刷到 Parcl×Polymarket 把“房价预测”搬上链,群里又吵RWA主线🤣。真要让房子像token一样流通,底层得先把“可信+合规+流动性”补齐。

这周我手欠点进 @integra_layer(12B+AuM)City Builder,上头:Wale、Zeneca 一进场就挤爆,官方加开名额、奖励更偏真贡献;1/10 前连钱包=10x social XP(portal/dashboard可见)。XPs 也能从 portal 任务 + $TRADE staking 来,都会计入 $IRL 公开上线的 airdrop。

思远认为它最值钱的不是口号,而是把资产护照、全球订单簿、原生稳定币这些“交易底座”做成链原生(Cosmos SDK + Ethermint EVM),再配上 City↔Portal↔Kaito 的联动,后面拼的是持续建设。

你们都加入哪座城了?

早上醒来一刷盘,BTC又被砸到8w多,我现货一夜少了几个月工资。关掉K线那一刻,思远就觉得,纯情绪博弈再刺激,也不如盯几个有真实现金流的RWA项目。

最近一直在看,就是想把房地产搬上链的Integra Layer。

这几天最明显的动作,是City of Integra积分城开门:做任务就涨分,我肝了半天才刚上榜。积分直接连着钱,官方拿出0.5%的 $IRL 做奖励,大头给城内排行榜,小头给Kaito创作者池,只看累计积分,前3000名才有资格分。

往深一点看,@integra_layer 先拉了120亿美金的地产联盟,再把资产操作、法律、流动性和结算资产拆成四层,相当于给房产现金流造了一条专用链。

现在大盘一片熊味,思远的思路很简单:行情烂时多攒城内积分和内容,把IRL当长期期权,仓位自己控制,DYOR,别梭哈。

刚刚看盘发现 BTC 跌破了9万5,心态差点崩掉,timeline 却一片在聊 RWA 板块又在逆势走强。群里有人丢了一句:“别老盯着币价,真正慢慢印钱的是链上的房子和现金流。”我一边嘴上骂他乌鸦嘴,一边手贱点开 @integra_layer 的 City of Integra 看任务进度,结果越看越清醒,咖啡都省了。

这几天我自己捋了一下最新动向:一方面,Kaito 上的 Yap + City of Integra 任务现在基本连成闭环,0.5% 的 $IRL 供应拿出来给创作者和推荐人,按积分和排行榜分,官方写的是 TGE 20% 解锁、6 个月线性,活动时间还是 “Sep 30 – TBD”,榜单每天都有人在卷;

另一方面,资产端一点没停——UAE 的 Crystal Group 这种管着八十多家酒店的老牌集团被官宣拉进来,当成 anchor 合作方,把“真资产”往链上拱。

同时,顾问委员会那边也在加码,最近看到两位新面孔:一个是全球能源&化工领域干了二十多年的高管,另一个是政策顾问 / 经济学背景,履历全是监管、宏观、公共政策。这种人一般不太愿意随便给 crypto 项目站台。

思远看到这里有点被吓到——说明他们真在为“监管怎么盯、政府怎么想”提前铺路,而不是指望一堆匿名 KOL 把盘子吹起来。

思远认为,Integra 有点像 RWA 赛道里的反向操作:别的项目先上代币再找资产,它是先把资产和合规脑子拎进来,再慢慢给市场讲故事。好处是 Crystal 这类酒店、后面可能挂上来的租金现金流都是真实世界的,坏处也摆在那——最近 IOSCO 刚发报告敲打 tokenization 的各种新风险,这种项目肯定会被监管放在显微镜底下。

我自己的策略比较佛:先当一张“链上房地产基础设施”的长期期权,任务照做、yaps 慢慢攒,但仓位压得很轻,先看他们能不能把首批物业、现金流结算和合规披露跑顺,再考虑加码。不是投资建议,纯碎碎念,大家还是量力而行,有空也说说你会不会给这种“房产 L1”留一点位置?

今天下午下着小雨,楼下豆浆摊的老板一手接纸杯一手切换三个收款码,排在我前面的外卖小哥说“别急,我还得开发票”。这一幕让我想到:我们每天和“资产—凭证—对账”打交道,但流程依旧碎片化、慢且不透明。

回到桌上,思远把这两天看 @integra_layer 的笔记写给你们:

1)定位:这是一个专注房地产的全栈 L1,目标不是“把链用到房子上”,而是把“房产的全生命周期逻辑(权属、合规、现金流、结算)”直接写进底层标准,让“房”像“代币”一样可编程。

2)为什么要做 L1 而不是 DApp:

很多 RWA 项目把合规、身份、审计证据堆在应用层,导致每一笔资产都像“特例”。思远认为 Integra 想反过来:把合规模块化、把权属凭证可验证化、把资金流和实物流在协议层绑定,让“标准资产”先出现,再去长应用生态。这种路径更难,但一旦跑通,网络效应来自机构侧的持续资产流入,而不仅是交易侧的短期流动性。

3)我读到的关键设计(抓重点,不堆术语):

Asset OS(资产操作系统):把物业数据与操作流程标准化,降低接入复杂度;

Trust Layer(信任层):把文件、凭证、背书做成可验的链上证据;

Liquidity Layer(流动性层):让合规的地产代币能够跨平台交换与结算;

Stable(原生稳定结算单元):为地产相关现金流提供“结算货币”。

思远的理解:这是在给“房产—租金—融资—交易—退出”画出一条闭环的现金流-链。

4)关于启动势能:公开信息显示,其背后有 $12B+ AuM 的机构联盟。这意味着不是“先有交易,后有资产”,而是“先有资产基盘,再长交易深度”。如果这批资产带着真实现金流上链(租金、分红、交易结算),链的经济模型会比“只讲 TVL”的项目更健康。

5)注意力与用户侧的冷启动:他们把 0.5% 的 $IRL 预算用于激励创作者/推荐人/生态参与者(含 Kaito 相关玩法),这属于“把内容供给和认知分发也纳入冷启动工程”。思远赞成把“流量建模”当作系统工程,但也提醒:激励要和真实资产转化挂钩,否则只会堆声量不出转化。

6)思远认为,未来 3–6 个月观察四个指标:

资产端:首批上线的真实物业规模与现金流记录的可验性(租金/分红是否形成持续链上凭据);

合规覆盖:合作机构与司法辖区扩展节奏(地产天然强地域性,能否把“本地登记—跨境结算”打通是成败关键);

开发者与工具:测试网/早期集成的开发者留存率与 SDK/标准是否好用;

交易深度:合规前提下,是否能与主流 DeFi 原语形成可组合性而不牺牲隐私与 KYC 约束。

7)主要风险(别只看亮点):

法规与登记制度的地区碎片化;

链上隐私 vs. 审计可见性的工程权衡;

冷启动两边难题:既要资产侧稳定供给,又要资金侧持续需求;

叙事拥挤期的“快钱噪声”,可能稀释长期建设的关注。

结语:如果说上一轮 RWA 更多是“把票据数字化”,这一轮更像是“把产业账本协议化”。@integra_layer 的路线胜在把合规当共识层来做,但这条路没有捷径。思远会继续盯测试网与首批现金流资产上线数据。

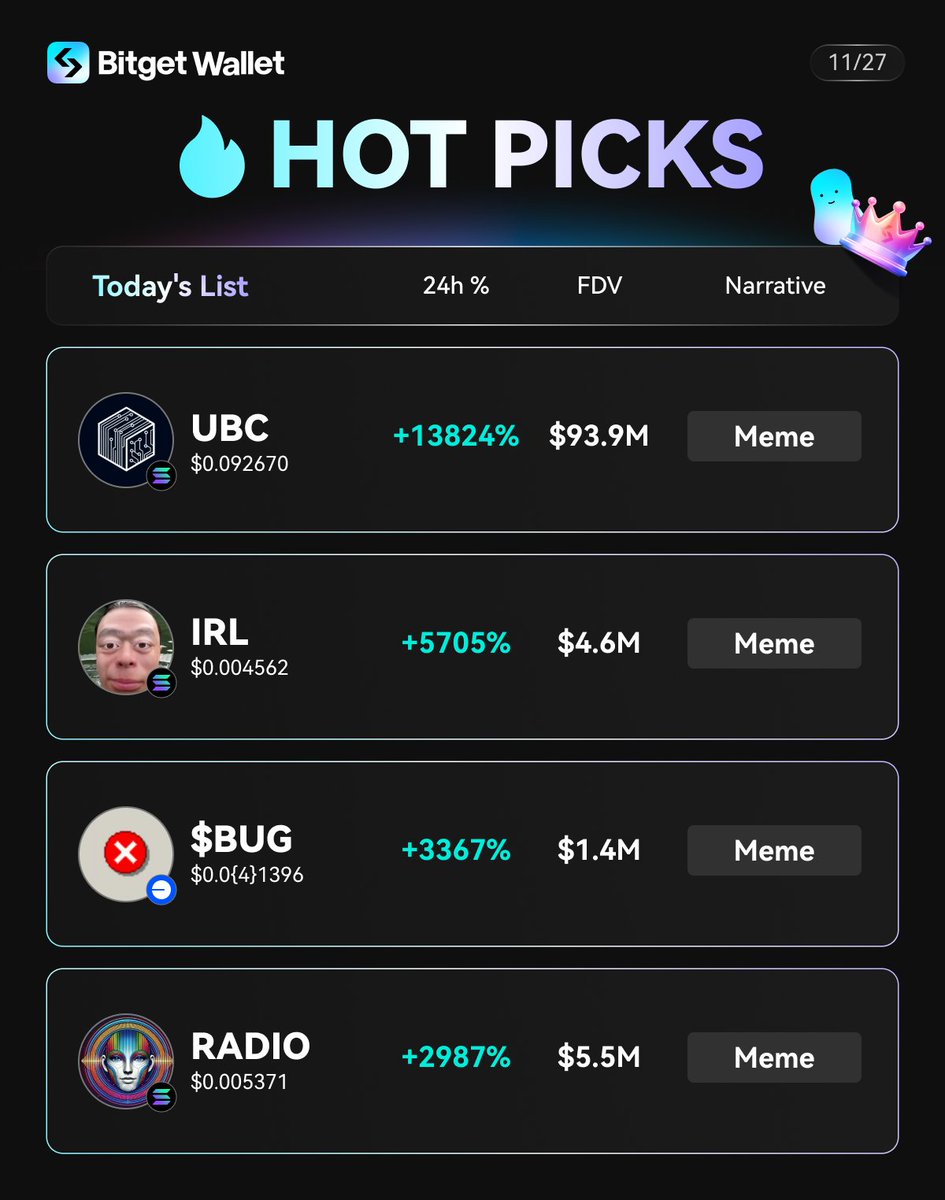

One week later. Which hot pick will 100X? 🤷♂️

🔹 $UBC:

🔹 $IRL:

🔹 $BUG:

🔹 $RADIO:

@UBC4ai @FomoRadioAi

Why I'm bullish on $IRL / @real_irl_sol

- CTO team is hard working & grinding daily

- Who doesn't love a good CAT meme

- Endless content

Sitting around 150k Mcap right now, I think it's ready for its next leg up

CA: 73rhibmNmhcmDfxxbpF9Y3o3FDL3deywiZBKxtBZpump

TG: https://t.co/8O4MU0w7OW

NFA/DYOR