上周有一刻我是真的感觉市场有点不对劲了。周初大家还在聊稳住了,BTC 还在 8.8万+上下磨,很多人已经开始喊二次主升。

结果后半周直接翻脸,BTC 一路被砸到 7.46 附近,短时间直接爆掉一堆多头仓位,市场情绪瞬间降温。

现在回头看,其实就是典型牛市中段那种不是那种恐慌瀑布,而是慢慢抽血式回调,最恶心的那种。

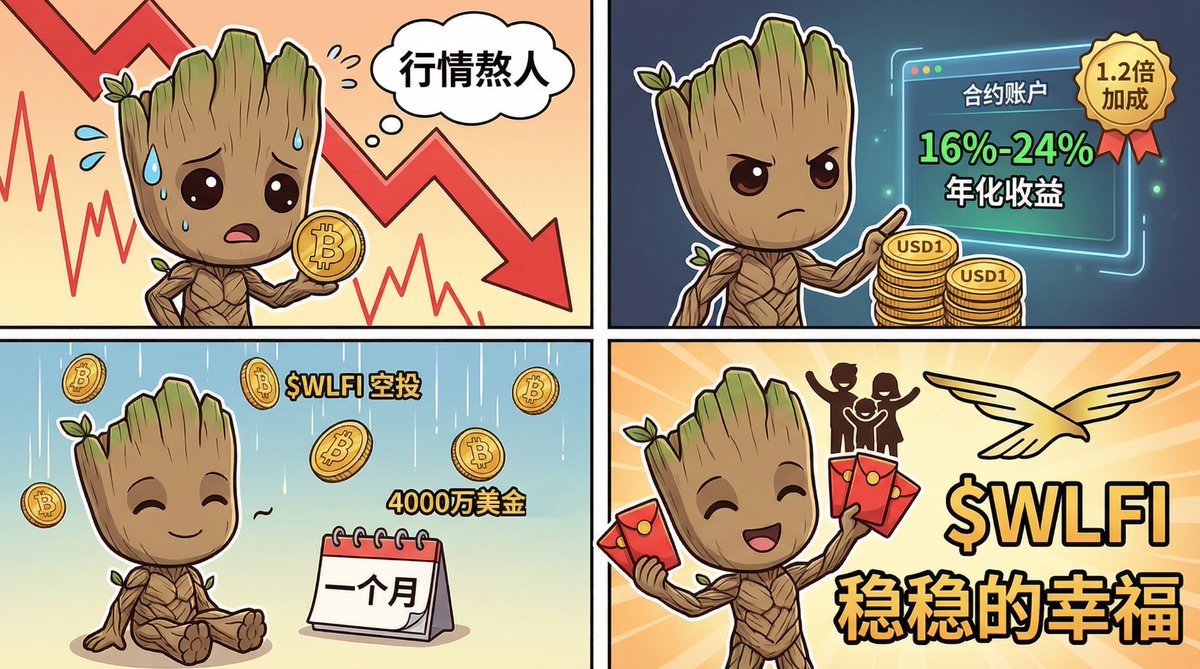

还好@worldlibertyfi和币安搞了一个活动,我把山寨割肉一部分换成了USD1,躲过了一点点。 USD1 活动第一周 $WLFI 奖励昨天发了,领了几百u得利息

这活动本质其实很简单:

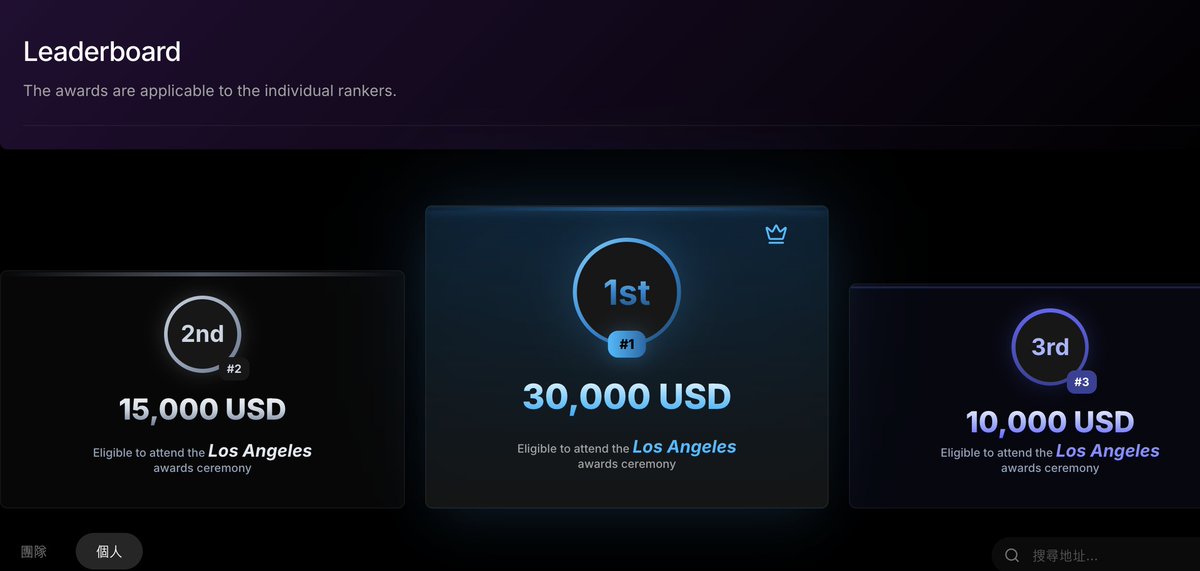

拿着 $USD1 ,就能分 $WLFI 奖池。总奖励池 4000 万美金 WLFI,分四周发,每周差不多 1000 万美金奖励。

而且市场测算下来,如果参与规模比较满,年化大概就在 16% 左右区间。所以你说现在拿稳定币吃 14% 左右年化,其实是挺合理的区间。

行情不稳的时候,稳定币才是王道。现在金银都还没止跌,传统避险资产都在被抽流动性,币圈大盘更别说了。现在整个市场状态不是暴跌结束了,是大家都在等,会不会还有最后一脚。

我个人感觉:现在基本全市场一起回调 短期想马上走趋势行情 概率不大 这阶段最舒服的玩法反而是拿稳定币,吃点年化,等市场把杠杆洗干净,然后再说下一轮。

前段时间市场还在说:

DEX 做不了大宗流动性,链上永续碰不了传统资产,深度和成交量永远是 CEX 的护城河。

结果 @StandX_Official这次,基本是按着这些结论一条条打脸。

先是黄金、白银永续直接上线( $XAU / $XAG )。

很多人还在讨论“RWA 叙事什么时候落地”,有人已经把交易盘子搭好了。

市场喜欢讲故事,但真正能赚钱的,永远是能让人直接下单的地方。

然后是成交量。

单日破 10 亿美金,这种量级如果你放在一年前,说是 DEX,很多人第一反应都是:刷量吧?

但现在这个环境,说刷已经解释不动了,只能说明一件事 真实交易需求在往链上迁。

最关键还是流动性这块。

10bps 价差下,深度能堆到 800+ BTC。

这个数字最狠的地方不是“多”,而是它出现在 DEX 上。

以前大家默认深度=中心化交易所,现在这个等号已经开始松动了。

它不是只拼盘口。

Maker Points 在持续叠加,

PnL 战绩卡直接把交易能力资产化,

多语言直接拉全球用户,

Striker KOL 体系 + Perp Master 交易赛在做交易文化和圈层。

别人还在做“一个交易所”,

StandX 已经在做“交易生态 + 交易社交 + 交易品牌”。

所以真正的反转其实不是 StandX 多强,

而是市场很多旧认知正在慢慢失效。

以前大家觉得:

DEX = 备用选项

CEX = 主战场

但如果流动性、深度、成交量、产品体验都开始接近甚至重叠

那问题就变成了:

为什么还一定要把钱放在中心化里?

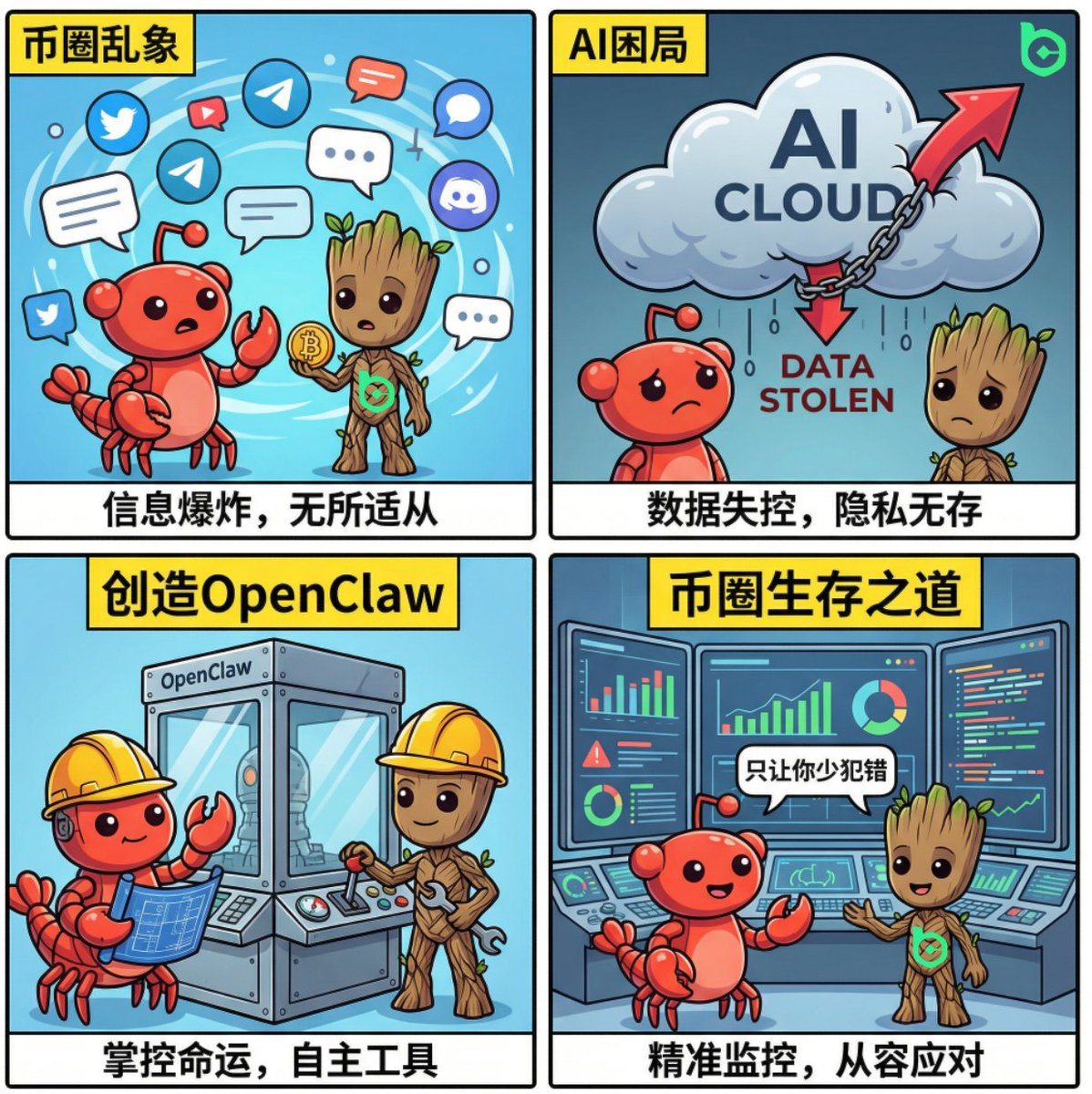

一只龙虾,为什么会在币圈活下来

两个月前的一个深夜,币圈还是老样子。

推特在刷消息,

TG 群在吵空投,

Discord 里一堆项目方装死。

那天其实没发生什么大事。

但就是在这种没人注意的周末,@steipete 一个“随手写的工具”悄悄出现了。

它最早的作用非常原始:

把 WhatsApp 的消息转发到别的地方。

没代币、没融资、没白皮书,

甚至名字都像临时起的。

但奇怪的是,最早用上它的那批人,几乎清一色都是币圈人。

为什么第一批用户,偏偏是币圈?

原因其实很简单。

币圈人,对工具的要求和普通人不一样:

不信云端

不信“我们不会记录你的数据”

尤其是你开始:

盯项目、做投研、刷链上、肝空投、管社区之后,

你会发现一个残酷的现实

你最重要的信息,几乎都在聊天软件里。

而市面上的 AI 工具,只会做一件事:

把这些信息带走。

于是,这只龙虾被“养”了起来

这个项目后来有了个名字,叫 Clawd。

是因为它刚好踩中了两个点:

Claw:爪子,能抓信息

Claude:当时最常被用的模型

简单、好记、没野心。

但真正让它在币圈站住脚的,不是名字,是用法。

币圈真正的 OpenClaw 用法

有人开始用它干这些事:

1️⃣ 链上情报监听

盯特定项目的推特 / TG / Discord

新公告一出来,先在自己这过一遍

风险点、关键变化不是“AI 分析”,是帮你少踩一个坑。

2️⃣ 空投 & 交互

钱包多、项目多、步骤杂?

那就让它记:

哪个钱包交互过

哪个项目还没做完

快照风声一出来,直接提醒

不是教你怎么肝,

是避免你白肝。

3️⃣ 交易员

不是帮你下单,

而是帮你盯异常:

资金突然异动

群里情绪突然变味

链上出现“不该出现的人”

你来判断,它只负责第一时间提醒。

4️⃣ 项目方和社区

不发币之前,最怕什么?

内部信息外流

社区情绪失控

被第三方工具完整采样

把 OpenClaw 跑在自己服务器上:

情绪、问题、风险点

只给内部可见 不喂给任何平台模型

这点,对币圈项目来说,太重要了。

名字在变,币圈逻辑没变

后来因为商标问题,Clawd 改过名字,

又因为不顺口,再改一次。

最后定下来一个名字:OpenClaw。

Open:开源、可验证、可控

Claw:抓信息、抓机会、也抓风险

它不是给所有人用的,

它更像是给那种人准备的:

已经不再信“万能工具”,

只信自己掌控的系统。

币圈为什么需要 OpenClaw 这种东西?

因为币圈从来不是“谁模型强谁赢”。

而是:

谁信息更早

谁判断更清醒

谁的数据不被别人提前看到

如果你把 SaaS AI 当成“租来的脑子”,

那 OpenClaw 更像是:

你自己养的一只龙虾。

只在你需要的时候,默默把信息抓上来。

在币圈,

能活下来的工具只有两种:

一种是让你赚钱的,

另一种是让你少犯错的。

OpenClaw,更像是后者。

而老币圈人都知道

少犯一次错,可能就多活一轮牛熊。

本条推文由@bcgame 赞助

之前我在 DEX 上玩永续,感受其实就一句话:

机会很多,但人根本跟不上。

自己做单要盯盘,用策略又不敢重仓,大多数策略要么是黑箱,要么是中心化托管,赚不赚先不说,心里一直没底。

后来注意到 https://t.co/OQLo1Txcx6 @aiw3_official,才发现它走的是另一条路。

它不是“帮你交易”,而是把策略本身搬到链上。

每一个策略都是一个独立的链上 Vault,规则写清楚,资金隔离,执行和收益全都能查。你投的不是平台,而是一个明确的策略。

这点对我冲击挺大的。

以前是把钱交出去,然后等结果;

现在是先看策略跑得怎么样,再决定要不要跟。

AIW3 还把策略和多个永续 DEX 打通,资金在策略里聚合,但风险是分开的,不会一炸全炸。再加上 AI 辅助生成策略、公开的绩效排名,说白了,就是让“谁真有本事,谁就拿得到钱”。

现在已经有几百个策略创作者、上千个策略 Vault 在链上跑,数据都是可验证的。

最近他们也完成了 Seed + Pre-A 共 $12M 融资,Buffalo Capital、GalaXin Capital、GSR 都在。

我不敢说这是下一代永续终局,但至少它让我第一次觉得:

策略交易这件事,终于开始像链上的基础设施,而不是赌平台了。

这类项目不多,值得放进观察列表里。

BP 放到一堆 CEX 里一比,我反而更警惕错过了

很多人只盯着 BP 的空投比例

但我说实话

不对比别的 CEX,你根本不知道这 25% 有多离谱

我先把结论放前面

@Backpack 这套发币结构,在 CEX 里是个“奇葩”

先说空投,BP 这 25% 在 CEX 里是什么水平

BP 这次空投是:Point 24%,Madlads 1% 合计 25% 全给社区。注意,不是活动奖励 不是锁仓挖矿 ,是直接给你筹码你去翻一圈主流 CEX,不管是币安、OKX、Bybit、Gate

他们的平台币,有一个算一个

基本都不是靠“空投”起家的

要么是早期内部定价

要么是投资人

要么是后面靠回购、手续费折扣慢慢撑

CEX 从来不喜欢一开始就把肉分出去

而 BP 是反过来的

一上来就把四分之一直接丢给用户

对散户最好的事没有 VC,没有做市商没筹码

这点我必须单拎出来说。你见过几个 CEX 发币的时候敢说:我不分给 VC我不分给做市商

大部分平台币,盘面为什么难看,不是项目不行是你不知道,你对面坐的是谁

而 BP 这次结构是:团队留一部分,剩下的,几乎全是用户这意味着什么意味着 TGE 之后。你不是在跟机构对手盘,这一点,在 CEX 赛道里,非常罕见

按现在流出来的信息算,全部积分大概 4.2亿,空投池 25% 假设总量 100 亿 假设估值 10 亿 那就是: BP 1 积分 ≈ 0.56 左右美金

你拿这个结果 去对比任何一家 CEX 的“用户激励”

你会发现 根本不是一个量级的东西 CEX 通常是:你交易平台赚手续费然后再返你一点边角料

BP 是:你交易,却可以拿走平台未来的一部分

另外Madlads 只占 1%但反推下来,一个 NFT ≈ 10000 枚 BP≈ 1000 美金 说明他们在设计这套体系的时候,心里是有一杆秤的不是随便给你发点“情绪币”。

把 BP 放回 CEX 赛道再看一眼,传统 CEX 是什么逻辑。我把你当用户你帮我贡献交易量

我给你一点折扣

Backpack 更像是:你是用户,也是合伙人,所以他们才敢:不找做市商,自己搞金库,不急着 TGE,先把盘子铺稳这是想把交易所做成长期生意的玩法

如果 BP 是个普通 CEX,那 25% 空投我只会当噱头

但问题是它把最容易作恶的两块,VC 和做市商,直接从桌子上请走了

很难否认一点在 CEX 这个赛道里,BP 的发币结构,是站在用户那一边的

这种项目,真正危险的不是失败,而是你看懂了 却没参与

说真的,@useTria这个速度有点不讲武德了。

别的项目,磨两三年才慢慢被市场接受,它倒好,5 个月直接杀进新银行赛道前二。

这已经不是“发展快”,这是爆发式起飞,谁看了不愣一下

我自己也用了一段时间,真能天天用得上。

不管是转账、资金管理,还是日常理财规划,都很顺手,完全不是那种“注册完就吃灰”的项目。

再加上最近

@CoinbaseMarkets

放出的路线图公告(具体大家去官推看),

我个人是觉得对 Tria 来说,这是个窗口期。

Coinbase 的行业地位摆在那,能被它的覆盖到,后面发生点大事也不奇怪。

我最近在看@KelpDAO

第一件事就是拉时间线。

180 天看下来,

TVL 过 1000 万的 ETH vault 里,High Gain 金库一直在最上面。不是短冲,是半年时间稳稳跑出来的结果。

再把时间缩到 30 天。

榜首还是 KelpDAO,这次是 Airdrop Gain 金库,短期表现直接领先所有 ETH vault。

两个金库,节奏不同。

一个走长期,一个抓阶段。

但不管看短还是看长,结果都一样。

链上很简单,

时间一拉,谁行谁不行,一目了然。

我在币圈混了几年,最早那会儿,和所有新人一样,追热点、看K线、抄大V作业、信确定性,结果也很确定,一直亏。后来我才发现一个残酷的事实,只要你按正常人的思路做,币圈一定会教育你做人。市场从来不奖励努力,只惩罚共识。真正让我醒过来的,是我开始刻意反着来。大家恐慌割肉的时候,我逼自己不看群、不看情绪,只问一句,现在卖的人,是真的懂基本面,还是被逼出来的。大家疯狂FOMO的时候,我反而开始怀疑,如果这事真这么稳,为什么非要轮到我赚。那一刻我突然明白了,币圈不是用来证明你对的地方,而是专门用来放大你错的地方。

后来我不再急着赚钱,而是开始复盘我亏过的每一笔。不是骂自己傻,而是认真看,我到底在哪一步顺着人性走了,在哪一步相信了别人不会骗我,又在哪一步,用经验代替了判断。慢慢地,我开始在错误里挖规律,情绪顶点、叙事拐点、流动性枯竭、注意力转移,这些东西,不在盈利里,全藏在亏损里。我开始接受一个很反直觉的事实,当你发现自己每条路都走不通的时候,说明你已经快碰到本质了。那不是绝望,那是市场在逼你脱离正常玩家的队伍。

就像电视剧「天道」里丁元英那套逻辑,不是去改错,而是在错里找规律,不是逃避失败,而是利用失败当垫脚石。现在的我,依然会错,但我不怕了,因为我知道,只要我还在做事,还在复盘,还在逆着情绪思考,市场迟早会给我一个位置。币圈从来不缺聪明人,缺的是,敢长期和自己作对的人。顺着人性走,你只能当韭菜,逆着人性走,你才有机会摸到门道。

本文由@bcgame赞助|#BCGAME

刷完这篇文章,我整个人都清醒了——稳定币真正的价值,不是用来炒来炒去,而是解决现实问题。

想想那些本地货币贬值、银行靠不住的地方,或者自由职业者跨境收钱被手续费割得血流成河,这些痛点太真实了。 $USD1 瞄准的,就是这些人,同时还兼顾了机构用户和受监管的环境,做得特别稳。 @worldlibertyfi USD1的优势可以总结为几个核心点: 第一,完全合规的监管架构。

$USD1 由美国受监管的信托公司 BitGo Trust Company 发行,从一开始就整合了 KYC/AML 协议。这意味着它对机构投资者、受监管的金融环境和严格合规的 DeFi 协议都很友好,不会像一些稳定币那样踩红线。

第二,透明的储备机制。每一个 $USD1 都有高质量、高流动性的资产支撑,包括美国国债票据和货币市场基金,而且通过定期独立审计和链上实时验证(Chainlink Proof of Reserves)持续公开储备情况。比大多数稳定币透明得多,用户可以安心,知道自己的钱是真的有保障的。

第三,零费用经济模型。$USD1 的铸造和赎回不收任何费用,这在稳定币里非常少见。对普通用户来说,意味着转账成本几乎为零;对企业来说,资金流动效率大幅提升。你20块钱也能发出去,不用被手续费割掉一半,实打实解决了痛点。

第四,技术兼容性与流动性。 $USD1 是 ERC-20 代币,兼容各类 DeFi 协议,中心化和去中心化交易所都有支持,市值 49.4 亿美元,24小时交易量 12.1 亿美元,价格锚定接近完美,真正可以用作日常支付和资金管理。

第五,生态系统整合。 $USD1 的衍生产品 SUSD1+ 可以质押赚收益,给用户额外选择,这让它不仅是支付工具,还能兼顾资金增值需求。

总结一下,$USD1 做的事情特别实在——它既解决了现实世界的支付痛点,又建立了机构级透明合规的稳定币体系。快、低成本、全天候、跨境零障碍,这才是币圈的革命:不仅是炒币赚钱,而是让钱流动变顺畅,让每一笔支付都省心、省力、省手续费。

USD1让我明白,它能真正改变现实世界的钱流动方式,这才是真正的价值。 适用场景也特别清楚:普通用户跨境支付、自由职业者收款、供应链结算,以及需要合规透明解决方案的机构用户和保守型投资者,都能用得上。相比 USDT、USDC 或 DAI,USD1 的监管合规、储备透明和零费用模式,让它在稳定币里脱颖而出。

记录一下,这几天少有的正向信号。

useTria @useTria 官宣上榜 Coinbase。

U 卡这个赛道里,已经发币的项目不多,它算是走在最前面的一个。

30 万真实用户规模放在现在这个环境下,其实挺少见的。

年初到现在不到一个月,用户量直接翻倍,这种增长质量,基本骗不了人。

Coinbase 一向筛得严,能给到曝光,本身就是一种背书。

再加上 useTria 是目前首个开启 TGE 的 U 卡项目,节奏和执行力都在线。

时间点也值得注意:

1 月 30 号 Tria Points 第一季快照。

想参与的,现在还有窗口期,任务难度不高。

整体看下来,这是一个已经把基本盘搭好的项目。

交互过的,安心等结果;

没参与的,快照前补一下,不算晚。

读完这个公告,第一感觉是 Mantle 终于开始做分发层该做的事了。

$MNT 登陆 @solana,本身不是重点。

真正有分量的是 Super Portal 这个「传送中枢」

它解决的不是哪条链更牛,而是资金怎么更快、更顺地流动。

尤其是现实世界资本和链上市场之间,这条通道一旦跑通,意义会被时间放大。

一层打通,多链联动。

这一步不像冲锋,更像换挡。

从基础设施,正式进入“分发效率决定上限”的新阶段。

这两年大家天天喊新金融

但真正敢站出来把方向讲清楚的人不多

这次 Bybit @Bybit_Official的 CEO Ben

@benbybit

29 号下午 4 点亲自开麦

不是助理念稿

是真老板出来讲 Bybit 接下来要干嘛

这场我是真想听听他会不会直接放点实在的东西顺带一提

直播间羊毛也安排好了

10,000 USDT 奖池

注册就能拿 50U

分享 互动 投票 提问一路解锁

边听大佬讲趋势

边顺手回血

我已经提前锁定直播间了

传送门:https://t.co/Lxvp9bZHLg

最近总觉得不太顺,不知道行情问题 是操作不对

直到我玩了下 AlxC 的新东西

有点像算运势 但又不太像玄学

你会忍不住多试几次那种

现在还在天机内测阶段

没邀请码进不去

我这正好有一些

评论区留个言就行

24 小时后开奖 抽人直接送

@AIxC_Official

@aixcfoundation #Tenki

我见过太多币圈的人,不是死在爆仓,是死在心气没了。

那种感觉你一定懂。

不是没钱了。

不是不努力了。

是你突然有一天醒来,发现——你不想再看K线了。

以前:

一根针你都能盯半小时

推特一刷新就是 alpha

群里一句风声你能追三条链

后来呢?

早上醒来第一件事不是看行情,

是想:

“今天是不是又是浪费一天。”

打开 X(推特):

A 昨天 5w 变 50w

B 说自己 All in 抄底成功

C 发了张图:“认知就是财富”

你往下划两下,直接关掉。

有人问你:“最近行情咋样?”

你回一句:“还行。”

但你自己知道

你已经好久没下过真正有信念的单了。

这不是亏钱。

这是——没心气了。

币圈也有“蛰伏期”

很多人以为,币圈只有两种状态:

起飞

死亡

其实不是。

还有第三种:

活着,但像废物。

不交易,不发言,不参与。

每天看着钱包余额,既不想清仓,也不想加仓。

你开始怀疑:

我是不是不适合币圈?

是不是我认知就到这了?

我是不是那种“牛市能赚钱,熊市必归零”的人

我跟你说一句掏心窝子的:

这不是你不行,这是币圈的“寒冬模式”。

行情差的时候,

市场会主动把你从“进攻状态”踢回“防御状态”。

你以为你是在摆烂,

其实你是在——止血。

就像链上清算机制:

不是为了杀你,

是为了让系统活下去。

那些真正翻身的人,熊市都像“废人”

我认识一个老哥,

17 年牛市赚过,

21 年牛市也赚过。

但 22–23 年,他像消失了一样。

不晒收益,不讲逻辑,不带单。

群里有人骂他“过气 KOL”。

结果 24 年底,

他突然回来。

一整轮行情,几乎踩对主线。

后来我私下问他一句:“你那两年干嘛去了?”

他说了一句特别实在的话:

“那两年,我要是硬玩,只会死得更快。”

他没在交易。

他在重建认知。

以前他以为自己靠的是“手感”,

后来才发现

真正值钱的是体系。

那两年在外人眼里是废物期,

在他自己这,是升级期。

币圈的“损有余而补不足”

你发现没?

你亏得最惨的那几次,

往往都是你最自信的时候。

All in 某条链

梭哈某个叙事

觉得“这把不可能错”

结果呢?

市场一巴掌把你扇清醒。

道德经那句话在币圈特别准:

“损有余而补不足。”

市场在干嘛?

损你的自负

损你的幻想

损你“我已经悟了”的错觉

同时在补什么?

补你对风险的敬畏

补你对周期的理解

补你对人性的判断

熊市不是来毁你的,

是来拆你身上那些虚假的自信的。

真正值钱的,不是你赚过多少钱

很多人心气没了,是因为一句话:

“我现在账户这么少,我还有啥资格?”

但币圈真正决定你能不能翻身的,从来不是余额。

是三样东西:

你对周期的理解

你对人性的判断

你能不能在低谷不乱出手

钱没了,可以再来。

但如果你连这三样都被市场打碎了,

那你才是真的废了。

你现在不想开单,

不想追热点

说句不好听的,

这反而是你开始成熟的信号。

熊市里最危险的一件事

不是不操作,

是急着证明自己还行。

疯狂找新项目,

硬做高频,

看到别人赚钱就坐不住。

结果只会一件事:

把仅剩的判断力也赔进去。

真正活下来的老币圈人,

熊市都一个德行:

操作少

动作慢

看得多,说得少

他们不是没野心,

是知道

春天没到,乱发力只会亏钱。

最后一句,给现在“没心气”的你

如果你现在:

不想看盘

不想说话

不想证明

甚至有点厌倦币圈

别急着给自己下结论。

你不是被淘汰了。

你只是进入了下一阶段的加载界面。

币圈从来不是一直冲。

而是:

冲 → 被打 → 蛰伏 → 再冲。

真正的大行情,

永远属于那些——

在没人说话的时候,还没彻底离场的人。

你不用现在做什么。

你只需要

别把自己否定死。

行情会回来。

叙事会换。

机会永远有。

等春天到的时候,

你会发现:

这段“荒废时间”,

其实是在给你装新系统。

慢一点。

别急。

币圈不怕你慢,

只怕你乱。

本文由 @bcgame赞助

有个做机构的朋友,

以前每天的工作节奏很固定:

白天看市场

晚上等结算

周末基本等于停摆

他一直觉得这很正常,

直到最近他跟我说了一句话:

“我发现市场已经 24 小时在动了,

但我们那套系统,还活在上个时代。”

问题不是他不够专业,

而是金融这件事,开始不按交易所作息来了。

而这一周,@SeiNetwork 发生的所有事,

都在回答一个问题:

当金融不下班,结算层该长什么样?

而这一周,Sei 做的所有事,

本质都在解决同一个问题

让钱,跟得上价格。

如果用一句话概括这一周的 Sei:

金融开始不等人了。

1️⃣ 24/5 美股定价:价格终于不睡觉了

@Chainlink

把 24/5 美股定价数据流 推到了链上,

而 @MonacoTrading 成了第一批要吃这个数据的场所之一。

这件事真正厉害的点不在“美股”,

而在于:

👉 价格开始脱离传统交易时间。

当价格不睡觉,

金融系统也必须不睡觉。

这正是 Sei 一直在等的那一刻。

2️⃣ 代币化国债破 90 亿:慢资产,也想快起来

@SeiNetwork 抛了一个很扎眼的数据:

代币化国债:90 亿美金

企业现金市场:8 万亿美金

现在占比才 0.1%。

但你换个角度想:

国债这种“慢到极致”的资产,

一旦进了实时结算系统,

它就不只是“存钱”,

而是可以被反复利用的流动性工具。

这对结算层的要求,

不是高 TPS,

而是稳、快、便宜、能长期跑。

3️⃣ 50 亿笔交易,说明链真的被当“系统”用了

@everstake_pool 的数据:

Sei 全网交易数突破 50 亿,

DAA 接近历史新高。

这不是刷出来的,

而是你能明显感觉到:

Sei 开始像个“金融底层系统”,

而不是一个活动平台。

4️⃣ DAU +214%,资金在应用里流动

@TokenRelations 的报告直接点名:

Sei DAU 同比增长 214%

活跃来自:

@YeiFinance

@TakaraLend

@matchfighters

共同点只有一个:

你要用钱,它们才有价值。

没有情绪叙事,

只有资金效率。

5️⃣ 价格预测市场上线:金融开始更“即时”

@BlitsTrade 上线 Tap Trading,

基于价格的预测市场直接跑在 Sei 上。

本质一句话:

👉 当结算足够快,价格就能直接变成产品。

这正是传统金融一直做不到的事。

6️⃣ 研究层同步推进:不是短跑,是铺路

@Mysten_Labs × @Sei_Labs

联合发布 Sedna

解决高吞吐下

延迟与审查的结构性问题

@Sei_Labs

研究稳定币如何延伸美元货币政策

这说明一件事:

Sei 已经在按“机构级金融基础设施”写未来。

这一周的结论

不是资产先上链,

而是结算系统先到位,

资产才敢来。

Sei 这一周,

像是在告诉市场一句话:

你们只管把金融推快,

剩下的交给我。

很多链还在教用户怎么玩,

Sei 已经在让金融自己跑。

等哪天你发现:

股票、国债、稳定币、预测市场

都默认跑在同一套结算节奏里,

你再回头看,

会发现这一周,

就是转折点之一。

Markets move faster on Sei. ($/acc)

一件事,看清@SeiNetwork到底走到哪一步了

很多人看到「不丹王国🇧🇹跑 Sei 验证节点」,第一反应是:

“又一个合作新闻吧?”

但如果你把情绪拿掉,这其实是一个分水岭级别的事件。

国家级机构跑节点,和普通合作差别在哪?

跑验证节点 ≠ 站台

跑验证节点 = 把系统稳定性押在你这条链上

这行情,说实话挺熬人的。 涨不动,跌不深,操作多错多,不动又难受。

我现在的状态是:放下执念,让钱去挣它的辛苦钱。 刚把手里的闲钱倒腾了一下,在币安换成了 USD1。

算了一笔账,现在年化有 16% - 24%, 我特意转到了合约账户,能多拿 20% 的收益加成(1.2倍加成)

这笔钱我不打算动了,刚好一个月时间, 等发完四次@worldlibertyfi $WLFI 空投(总池子 4000 万美金),刚好过完年。 行情无聊,但我账户里的钱没闲着。 与其盯着盘面发愁,不如给家里人攒个大红包。稳稳的幸福,才是过年的底气。

你们现在的闲u是在空仓吃灰,还是在帮你打工?

我是真没想到,有一天会因为「转账快不快」这种事,对一个钱包改观。以前用钱包,内部转账基本就是:子账户转主账户,要么卡、要么等确认、要么心里默念别出 bug,那感觉就像钱明明在自己兜里,但掏出来还得排队。直到最近真在 @Backpack 上用了一阵,他们把内部转账这一层直接重做了——任意子账户 ↔

正跟一个姐们吃晚饭,她一句话把我说清醒了。

她说:“现在链上不缺项目,缺的是能活到明年的。”

这话一点不假。

以太坊这两年 Meme 出得少,不是因为没钱,是因为没那种真正在做社区、真打算长期熬的项目。大部分都是快闪,拉完就走。

也是在这种背景下,我最近注意到 $NVF 喵喵币 看到很多人在聊这个币,说共识看到1000000x。

他们做的第一件事不是拉盘,而是先把“人”绑在一起。

你可以把它理解成:

以前玩 Meme,你只是买了个币;

现在玩 $NVF ,你是在进一个“家族”。

只要你持有 100 万枚 $NVF,

就能免费拿到一个 新哇塞星球 NFT。

这个 NFT 不只是图片,而是你在这个生态里的身份牌

以后不管是社区权益、联动、资源,都是先看你有没有这张“家族证”。

他们的逻辑很链上,也很现实:

币负责流动性,NFT 负责身份,社区负责长期。

我挺认可这种思路的。

链上最容易崩的不是代码,是人心。

但一旦大家有共同利益、有身份绑定,就不那么容易散。

有人问我值不值得关注?

我一般不直接给答案,只说一句话:

以太坊很久没出过那种“有地推、有社区、有人真的在干活”的 Meme 了。

$NVF 至少看起来,是想把盘做成“家”,不是做成“局”。

至于能不能真冲到 26 年、能不能成为 Meme 之王,市场会给答案。

我先冲了。

CA:0xb87C087D0f6FBe2F7223C5410291Cb82744102d4

有些项目,是看 K 线;

有些项目,是看能不能一起熬夜熬到下一轮

正跟一个姐们吃晚饭,她一句话把我说清醒了。

她说:“现在链上不缺项目,缺的是能活到明年的。”

这话一点不假。

以太坊这两年 Meme 出得少,不是因为没钱,是因为没那种真正在做社区、真打算长期熬的项目。大部分都是快闪,拉完就走。

也是在这种背景下,我最近注意到 $NVF 喵喵币 看到很多人在聊这个币,说共识看到1000000x。

他们做的第一件事不是拉盘,而是先把“人”绑在一起。

你可以把它理解成:

以前玩 Meme,你只是买了个币;

现在玩 $NVF ,你是在进一个“家族”。

只要你持有 100 万枚 $NVF,

就能免费拿到一个 新哇塞星球 NFT。

这个 NFT 不只是图片,而是你在这个生态里的身份牌

以后不管是社区权益、联动、资源,都是先看你有没有这张“家族证”。

他们的逻辑很链上,也很现实:

币负责流动性,NFT 负责身份,社区负责长期。

我挺认可这种思路的。

链上最容易崩的不是代码,是人心。

但一旦大家有共同利益、有身份绑定,就不那么容易散。

有人问我值不值得关注?

我一般不直接给答案,只说一句话:

以太坊很久没出过那种“有地推、有社区、有人真的在干活”的 Meme 了。

$NVF 至少看起来,是想把盘做成“家”,不是做成“局”。

至于能不能真冲到 26 年、能不能成为 Meme 之王,市场会给答案。

我先冲了。

CA:0xb87C087D0f6FBe2F7223C5410291Cb82744102d4

有些项目,是看 K 线;

有些项目,是看能不能一起熬夜熬到下一轮

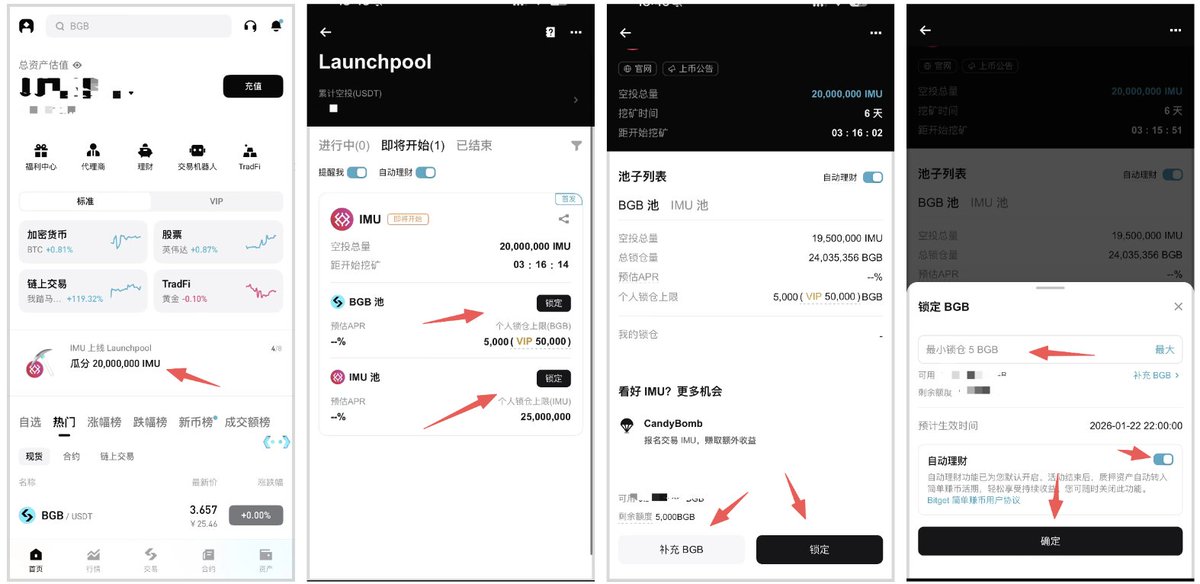

很多人一看新币上线就想冲开盘,二级市场现在真的太难玩。不如稳扎稳打的撸点羊毛。@Bitget_zh 已经把“白嫖的路”全给你铺好。你甚至不用判断行情面。

直接可以选择 Bitget Launchpool

活动时间:从今天22:00至2026年1月28日22:00

你手里有 $BGB ,就锁 BGB;你已经买了 $IMU ,就再锁 IMU。池子里一共 2000 万 IMU,分配规则很简单,谁锁得多谁拿得多。

跟一个老哥聊天,他一句话把我逗乐了:

「我不是没 ETH,是不敢用。」

ETH 放钱包里,涨跌随缘;拿去 DeFi,一点杠杆就心惊胆战,清算线离得比高铁站还近。钱明明在账上,但你不敢让它动。很多人都是这样——ETH 很安全,但使用效率长期被压着。不是你不想赚,是系统不给你空间。

rsETH 在 Aave v3 Core 开启 E-Mode(93% LTV),@KelpDAO 本质只干了一件事:把 ETH 的安全感,变成可以规模化使用的效率。以前 rsETH 再稳,LTV 不够,规模一大就撞墙;现在天花板被直接掀掉。Aave v3 Core 目前有 16 亿美金的 ETH 流动性,过去吃不下,现在有了出口。rsETH https://t.co/3ZBsH0HGJ2 WETH 循环不是什么新花样,但在这个结构下,杠杆能到 ~14x、ETH 敞口 ~9%(当前条件),不是赌行情,而是系统允许你长期跑。

更重要的是信号本身。Aave 不会随便给 93% LTV,能进 Core + E-Mode,说明相关性、流动性、极端行情承压都被验证过。这不是实验品,而是被允许做大的资产。随着 rsETH 规模放大,ETH 使用量上来,Kelp 体系的 Gain、Kred 等模块都会吃到活跃度,而最终承接价值的,是 $KERNEL 。rsETH 是发动机, $KERNEL 是油箱。市场不缺机会,缺的是一个让你敢把钱放心用起来的结构。

传送门:https://t.co/3ZBsH0HGJ2

一件事,看清@SeiNetwork到底走到哪一步了

很多人看到「不丹王国🇧🇹跑 Sei 验证节点」,第一反应是:

“又一个合作新闻吧?”

但如果你把情绪拿掉,这其实是一个分水岭级别的事件。

国家级机构跑节点,和普通合作差别在哪?

跑验证节点 ≠ 站台

跑验证节点 = 把系统稳定性押在你这条链上

国家主权基金不会为了叙事、曝光、短期收益去承担共识责任。

它们参与的前提只有一个:

这条链在可预见的未来,会长期存在,并且能稳定运行。

这是非常现实、也非常保守的判断。

为什么会选 Sei,而不是其他 EVM 链?

很多散户容易忽略一点:

国家只会选技术

Sei 被选中的原因,其实非常“工程化”:

性能足够高,能承载真实交易和结算

架构稳定,不靠极端设计换速度

EVM 兼容,意味着生态和开发风险最低

这三点叠加起来,Sei 是一个风险最小、可落地性最高的选择。

这最容易被国家接受的。

不丹真正看中的是什么?

官方反复提到几个方向:

资产代币化

数据价值

金融科技

国家数字化转型

不丹不是来“支持区块链行业”,而是想用区块链解决现实问题。

而 Sei,被当成了承载这些尝试的底层基础设施。

这对 Sei 意味着什么?

从散户视角看,最重要的不是“涨不涨”,而是:

Sei 的定位变了。

它不再只是:

“一条更快的 EVM 公链”

而是开始进入:

“是否能被国家级系统长期使用”的评估层级。

一旦进入这个层级,比较对象就不再是其他新公链,

而是:稳定性、可持续性、全球化能力。

为什么这件事现在发生?

因为到这个时间点,Sei 已经满足几个条件:

网络跑过大规模真实交易

用户和生态不再是空壳

基础设施完整,升级节奏清晰

国家机构从来不是第一批试验者,

它们只在技术已经跑通之后才参与。

给散户的核心判断

如果你把区块链分成两个阶段:

前期:讲故事、拼速度、拼流量

后期:拼稳定、拼信任、拼谁能被长期使用

那 Sei,已经明显站在了第二阶段的门口。

当一条链开始被国家主权基金当作基础设施来部署,

它的价值不再只由短期情绪决定,

而是开始进入“长期可用性”的定价逻辑。

Sei 这次做的,不是声量,

而是位置的跃迁。

(🇧🇹/acc)

我是真没想到,有一天会因为「转账快不快」这种事,对一个钱包改观。以前用钱包,内部转账基本就是:子账户转主账户,要么卡、要么等确认、要么心里默念别出 bug,那感觉就像钱明明在自己兜里,但掏出来还得排队。直到最近真在 @Backpack 上用了一阵,他们把内部转账这一层直接重做了——任意子账户 ↔ 任意账户秒到,而且是和交易系统一个级别的稳定。这一层做好了,法币通道、全球支付、资金调度这些事才真的跑得起来。昨天 Sol 链 0% fee,另外上线 $SKR ,有朋友在 Sol 手机里领完直接在 Backpack 钱包内 0 fee swap,不跳 dApp、不授权、流程非常丝滑!

这对用户的意义其实特别直接:省钱(钱包内 swap / 跨链归零)、省事(一键完成)、更安全(少连 dApp 就少一次被钓鱼)、体验闭环(链上 → 交易所 → 未来法币进出)。这不是某个功能做得好,而是你第一次感觉钱包、交易、资金流是连在一起的。这里就得提 @armaniferrante 那套叙事:垂直整合的优势,本质就是规模经济。当别人被迫在奇怪的地方收手续费时,你反而可以选择对用户最有利的方式。现在 Backpack 很简单:钱包内 0 fee 兑换、0 fee 桥接、0 fee 美元充提、0 fee 现货(测试版),而且不影响 2025 年 ARR,因为他们不是靠抽水赚钱,而是在交易执行、稳定币收益、借贷、质押、未来金库这些真正该赚钱的层赚钱。费用不是没了,只是从“薅用户体验”变成了“系统规模摊薄”。

这次的改动,最大的利好是大家可以去套利。大多数人不是不会套利,是被成本和速度劝退的。以前套利被三件事卡住,手续费不确定、转账慢、钱在路上机会没了。Backpack 直接一次性清空:0 fee + 内部秒到 + 钱包直连交易系统。链上价差套利能在别人还在转账时先卖掉,多子账户资金可以按“机会”而不是按“账户”流动,新币、空投、活动参与成本接近 0,甚至开始具备时间套利的结构优势。当成本接近 0、速度接近实时。别人还在说“我看到了但钱没到”,你已经做完了。

这也是我愿意继续用 @Backpack 的理由。

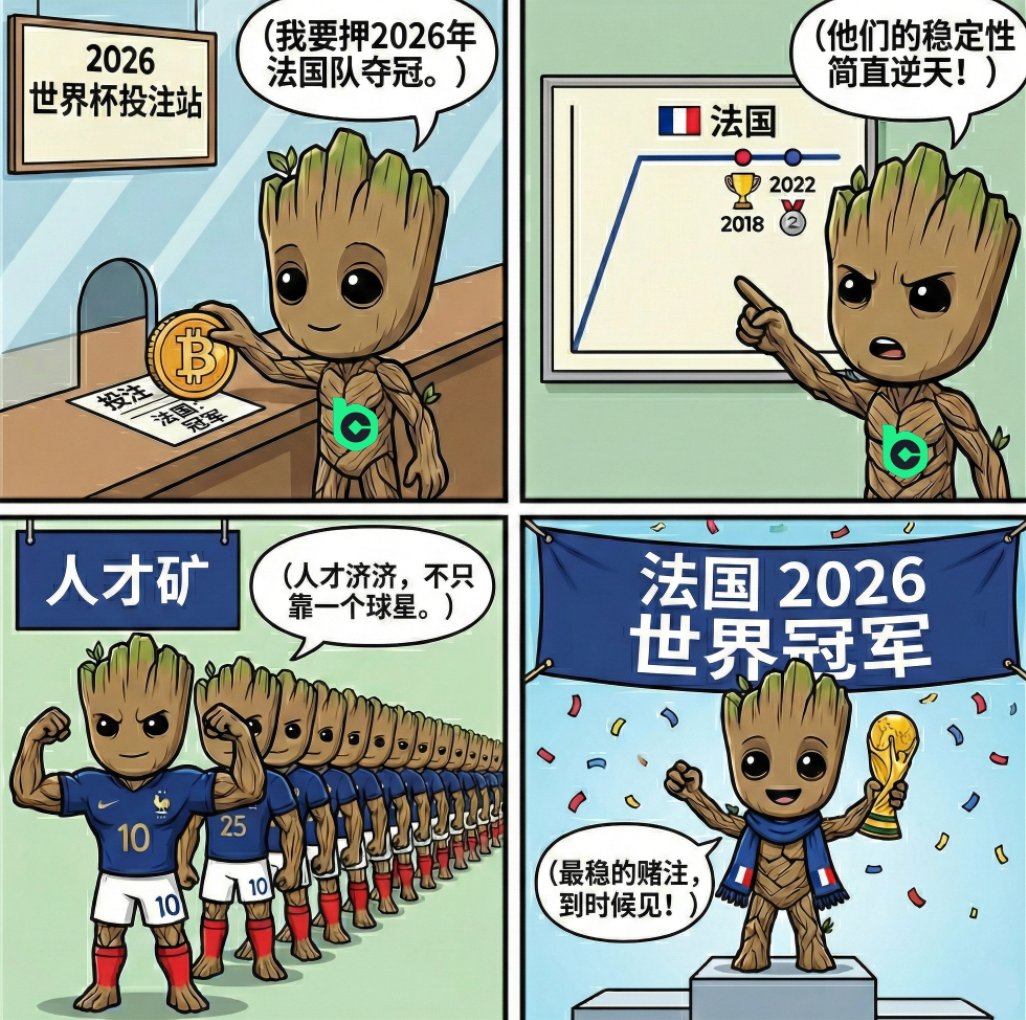

如果现在就要押 2026 世界杯冠军,我还是选:法国。

不是情绪判断,是数据 + 赛制 + 人才结构三件事同时指向它。

一、先看「硬数据」:法国这几年到底有多稳?

很多人对法国的印象还停留在“姆巴佩很猛”,

但真正可怕的,是它整体的稳定性。

近三届大赛成绩(含 2026 前的参考窗口)

2018 世界杯:冠军

2022 世界杯:亚军(点球输)

2020 欧洲杯:16 强(唯一一次翻车)

过去 8 年,法国只有一次没进四强。

这在国家队层面,已经是离谱稳定。

决赛级别的数据更吓人

2018 + 2022 两届世界杯

法国 连续两届杀进决赛

8 场淘汰赛,只输 1 场(还是点球)

你要知道,世界杯淘汰赛的真实难度是:

一场失误 = 四年没了。

法国能在这种赛制下,连续 8 场不崩,

说明的不是运气,是容错率极高。

二、2026 的关键变量:48 队 + 超长赛制

这届世界杯规则本身就会改变冠军画像。

赛制变化意味着什么?

参赛队:32 → 48

场次更多

小组赛强弱差距更大

淘汰赛体能消耗明显增加

这会直接导致一个结果:

“单核抬球队”更容易在后半段暴毙

而法国这种队,是典型的:

不靠一人

不怕伤病

不怕换人

不怕加时

三、真正的杀器:法国的人才池不是一套,是三套

2022 世界杯期间,法国发生过什么?

本泽马赛前退出

坎特伤

博格巴伤

卢卡斯重伤

多名主力轮换受限

正常国家队,这种情况直接 GG。

结果法国干了什么?

👉 照样进决赛。

这说明什么?

法国不是“首发强”,

而是:

每个位置都有 至少 2 名欧冠级别球员

23 人名单,实际可用 18–20 人

板凳上不是凑数,是随时能上

法国是“人矿型国家队”

你研究它一个体系,它能换。

你点名它一个位置,它有人。

四、为什么不是其他热门?

阿根廷 🇦🇷

最大变量不是技战术,是精神延续性

2022 是“终极燃烧版本”

到 2026,很难再复刻那种情绪强度

不是说不强,是很难连续两次把命都交出来。

巴西 🇧🇷

天赋永远在线

但最近三届世界杯:

2014 半决赛 1–7

2018 八强

2022 八强

核心问题只有一个:

稳定性太差

巴西是那种:

你永远相信它能赢任何人,

也永远不敢保证它不会突然送。

英格兰 🏴

这是我唯一觉得“最像法国的队”。

数据其实不差:

2018 世界杯:四强

2020 欧洲杯:亚军

2022 世界杯:八强(点球前被压制)

但问题也非常英国:

一到关键球,心理先掉线

英格兰不是没实力,是自我怀疑的基因太重。

世界杯不是联赛,不比谁 38 轮最强。

它只问三件事:

你能不能少犯错

你能不能扛伤病

你能不能在最脏的比赛里活下来

在这三点上,

法国是当前所有强队里,综合分最高的那个。

每一届世界杯开打前,

大家都想找“黑马”“奇迹”“浪漫”。

但最后你回头一看,

站在决赛场的,往往是那个:

但最不容易出错的队。

所以我现在就敢把话放这:

2026 年,如果你看到法国又进四强,别惊讶;

如果它进决赛,更别装意外。

到时候再翻这条。

本文由 @bcgame赞助

我在群里潜水,看见一个老哥突然冒泡一句:

兄弟们,我发现我不是亏在行情,是亏在手续费。

我当时一愣。

后来他把账一摊我才明白

一年走了几十单 OTC,每单看着不多,1% 手续费,加起来能买辆二手思域了。

行情对他不薄,是成本把人慢慢磨死。

他后来跟我说,自己换到了 Digital Reserve。

澳洲持牌,8 年老牌 OTC,不是新盘出来割一波就跑那种。

关键是这次活动:

原本 1% 的费率直接砍到 0.5%,

量大还能到 0.35%,

同样一笔钱,别人少到的那部分,全在你账上。

我一开始也半信半疑。

毕竟币圈这种“限时”“福利”听多了。

但仔细看规则就很直白:

不玩花样、不锁仓、不返空气,

就是真降费、真多到钱,

这种反而是老机构才敢给的。

顺手把福利也给你们说清楚👇

1⃣️仅限通过这个入口注册的新用户:

链接:https://t.co/tFHSTf4W8N

2⃣关注 @DigitalReserve_ @judy_sex43154 并点赞转发本帖 @3个好友

3⃣tg群: https://t.co/MWs2s2j4fX

活动期享 0.5% 起 OTC 手续费(最低 0.35%,非长期)

前 50 名完成首笔交易的用户:直接送 $10,一周内可提现

48 小时内完成任务,再抽 2 人各 $5

当你开始算手续费的时候,说明你已经不是新手了。

能活到最后的,从来不是喊得最凶的,是成本最低的。

你不一定立刻用,

但至少该知道

谁是真的在帮你省钱。#DYOR

我之前一直以为,

慢,是因为人不够狠。

后来才发现不是。

是真正做事的人,都是被系统拖慢的。

收钱慢、结算慢、换市场慢,

不是能力问题,是你站的那套底层,根本跑不快。

现在市场最大的问题其实就一句话:

东西都有,但全是散的。

支付一套,数据一套,托管一套,

每接一个新地方,都像重新创业一次。

结果就是:

业务想扩,手却被绑着。

@SeiNetwork这次搞的 Market Infrastructure Grid,

不是给你一个“新工具”,

而是直接把做市场该有的东西拼成一张网。

你不是来“试试链”,

你是直接接进一套已经在跑的系统。

【三点拆解】

第一点:

你不是来试水,是来接水管。

水早就在流了,你只需要接进来。

第二点:

你不是消耗系统,你本身就是系统的一部分。

你一进来,反而让整张网更值钱。

第三点:

越多人用,越好用。

这是反直觉的地方,但也是差距开始拉开的地方。

【底层支撑】

说白了,这套 Grid 能成立靠的不是情怀:

跑得够快,事情才有意义

稳得住,企业才敢用

能互通,规模才堆得起来

这不是“链好不好”,

这是“能不能真干活”。

【应用场景】

你要做的事情无非几种:

钱要动

数据要准

用户要进

系统要稳

在 Grid 里,这些不是你一个人解决,

而是一整群已经在用的人一起扛。

【成本细节】

很多人一听“企业级”,就下意识觉得贵。

但 Grid 的逻辑恰恰相反:

不是先烧钱搭系统,而是先接入跑起来。

你不是赌未来,

你是在用已经发生的流量和能力。

【行动指南】

如果你现在卡在这三种状态之一:

想扩,但怕技术翻车

想快,但系统跟不上

想做长期,但不想反复重来

那最理性的动作不是“再观望”,

而是先选对一张能一起跑的网。

市场真正的分水岭,

不是谁概念讲得大。

而是谁的系统,

已经开始被真实世界反复使用。

Sei 的 Grid,

不是要你相信未来,

是已经把现在摆在你面前了。

这周我在东京,白天跑活动,晚上和朋友吃饭。

有人用银行转账,有人用稳定币。

一个要等工作日,一个点完就走。

我意识到:

真正决定一条链成不成的,不是行情,是你在生活里会不会选它。

而这周 @SeiNetwork的动静,就是一句话。它开始频繁出现在“真实选择”里了。

我们太熟悉这种落差了:

钱在链上,但支付在链下

应用看着热闹,真正用的人不多

网络一忙,体验立刻崩

基础设施跟不上,所有创新都卡脖子

所以很多所谓“生态”,

热度很高,日常很冷。

Sei 最近给我的感觉很直接:

它不试图解释自己有多先进,而是直接把速度跑出来。

支付在加速,

应用在交付,

网络在承压。

而且不是一个点,是一整条线在动。

【三点拆解】

第一,真实交易量跑起来了

@YeiFinance 累计成交量已经到 6.85 亿美金,

协议收入 730 万美金。

这是“活着”的协议,不是刷榜项目。

第二,用户真的在涌入

Sei 日活地址突破 150 万,

4 个月翻倍。

不是营销波动,是使用密度在变。

第三,资金开始服务生活

P2P 稳定币供应 半年增长 152%,

这不是投机,是转账、是支付、是日常使用。

【底层支撑】

很多链会把升级当新闻,

Sei 把升级当路线图。

@jayendra_jog 已经把 Sei Giga 的路径摊开讲清楚,

EVM 性能不是“差不多就行”,而是直接拉到天花板。

同时,Tooling & Infrastructure System 被明确为 Market Infrastructure Grid 的一根支柱,

意思很明白:

开发者不是客人,是长期居民。

甚至连量子安全这种“未来问题”,

@Sei_Labs 已经提前做了研究。

【应用场景】

你现在在 Sei 上看到的已经很现实了:

稳定币 P2P 支付在跑

高频套利场景里

@CarbonDeFixyz 的 Arb Fast Lane 周环比增长 29%

做市、交易、支付并行存在

这不是“以后可能”,

这是“现在已经有人靠它赚钱、转账、用应用”。

【成本细节】

一个被忽略但很关键的点:

操作不贵

频率不焦虑

网络一忙也不崩

当成本低到你不用计算,它才配叫基础设施。

【行动指南】

如果你是普通用户:

👉 去转一次账,感受速度

如果你是开发者:

👉 看工具、看基础设施成熟度,不要只看热度

如果你在做区域市场:

👉 看看 @OKCoinJapan

已经直接和 Sei 在东京线下玩起来了

很多链在等叙事,

Sei 在把“使用”堆到不可忽视。

当支付、资金、应用同时提速时,

市场自然会做出选择。

Markets Move Faster on Sei. ($/acc)

币圈从来不是拼认知,是拼你能不能扛住人性

很多人到现在还没想明白一件事:

币圈不是一个“学得越多赚得越多”的地方。

而是一个你越像「人」,就越容易亏钱的地方。

你会发现,真正让你亏钱的,从来不是看不懂白皮书,

而是下面这些人性痛点,天天在你脑子里打架。

一、最底层的痛点:怕错过

币圈第一情绪,不是贪,是怕错过。

你明明不懂这个币,

但看到时间线全在刷、K 线一根接一根往上怼,

你心里只有一个声音:

“再不上车,我是不是要错过这一生唯一的机会?”

于是你追高。

不是因为你看好,是因为你受不了自己当个局外人。

币圈本质就是一个大型对比器:

别人赚钱 = 你在亏。

这不是逻辑,这是情绪。

二、第二层痛点:想一次翻身

很多人进币圈,不是为了稳稳赚钱,

是为了一次把人生改写。

工资低、机会少、现实没出口,

币圈就成了那个“救命稻草”。

所以你很难接受:

慢慢赚

小仓位

长期布局

你要的是——快、狠、直接改变命运。

这也是为什么:

一点风声就全仓

一根阳线就上头

一次暴跌就崩溃

因为你压的不是钱,

是对现实不甘的全部情绪。

三、最致命的痛点:不想承认自己错了

币圈最贵的成本不是手续费,

是不认错。

你买错了一个币,

但你不是卖掉,而是开始:

看更多利好

拉黑唱空的人

告诉自己“长期价值”

不是因为你真信,

是因为你受不了承认:我判断错了。

于是浮亏变深套,

深套变信仰,

信仰最后变教训。

币圈从来不缺信息,

缺的是:你有没有勇气对自己动刀。

四、隐藏得最深的痛点:想被证明自己是聪明的

很多人刷 X、写长文、做判断,

表面是在研究,

实际上是在赌一件事:

“我是不是比别人更早看懂?”

所以你会执着于:

抢叙事早期

押冷门

逆共识

一旦被市场打脸,

你不是反思,

而是更用力地证明自己。

币圈是少数几个地方:

你对了,世界都会看见;你错了,只能自己扛。

这对自尊,是极大的诱惑,也是极大的杀伤。

五、持续折磨人的痛点:永远觉得“本可以”

这是币圈最阴毒的地方。

你会一辈子活在这些念头里:

“我当时要是没卖就好了”

“我如果多拿一会儿”

“我明明看对了,就是没重仓”

币圈不给你明确结局,

只给你无数个假设人生。

而人最扛不住的,

不是失败,

是差一点点成功。

六、所以你会发现一个残酷现实

币圈真正淘汰人的方式,不是爆仓,

而是——情绪疲劳。

你不是一夜归零,

而是慢慢被这些痛点磨到:

没耐心

没信心

没判断力

最后退出的时候,

你甚至说不清自己输在了哪里。

真正能留下来的人,反而很“反人性”

他们

不证明自己,

不急着翻身。

他们更像在做一件事:

把人性一点点驯化成工具,而不是主人。

币圈从来不奖励最聪明的人,

只奖励最不容易被自己骗的人。

如果你能在这里活得久,

你赢的不是行情,

是你自己。

最近刷到一个挺有意思的 NFT 项目:Nessy NFT

简单说重点:

👉 Endless 生态唯一蓝筹 NFT

👉 现在地板大概 2400 EDs(≈260U)

👉 但 Mint 价格只有地板价的 1/12

👉 每个月一轮 Mint(GTD + FCFS)

更关键的是,持有 Nessy 等于拿到整个 Endless 生态的门票,后面生态里的新产品、空投、福利基本都会给到。

散户想要获得白名单可以关注官方活动,有很多途径可以拿到 GTD,门槛也不高,这类项目的规律大家都懂:

白名单不上车,后面只能二级追。

🎁 本条推文抽 10 个 FCFS 白名单

关注 + 转推 + 评论即可参与

官推:@NessyNFT_xyz

年初大家都在聊预测,

但真正重要的,其实是稳定币放哪不闹心。

我这 30 天对比看了几家主流稳定币 vault:

@ether_fi liquidUSD、 @MidasRWA mMev、@hyperithm mHyper,规模和名气都有,

但收益曲线一拉开看,波动都挺明显。

同一时间,Stable Gain 基本维持在 9–10%,

最近 7 天接近 11%。

不炸、不塌,就是稳。

真正拉开差距的是行情波动时。

很多 vault 一遇到震荡,收益立刻变形,

@KelpDAO Stable Gain 却能站住。

同资产、同周期、同环境,

结果不一样,本质是结构不一样。

一次存 USDT / USDC,铸 sbUSD,

不锁仓、可随时走,

底层是 UltraYield 的中性策略,

全链上跑,账清楚。

背后是 Kelp 这套成熟体系:

12 亿美金 TVL、rsETH 第二大 LRT、几十万用户。

Stable Gain 不是来拼一波的,

是用来托底的。

如果你今年在找稳定币的起点,

这里是一个不需要天天盯的选择。

传送门:

https://t.co/BGd6WGl7QB

我帮一个在海外的朋友收钱。

金额不大,也就几百美金。

银行转账?T+2。

传统支付?手续费先咬一口。

还得解释用途、来源、身份。

我突然意识到,不是转钱难,是老一套的系统已经跟不上了。

【支付系统,慢慢变成拖累】

现在全球支付的问题其实很一致:

慢——钱在路上

贵——每一层都要抽

卡——随时限额、冻结、审核

稳定币一定会接管一部分支付,

但关键不是“有没有稳定币”,

而是:

在哪条链上跑得起来。

【@SeiNetwork在干的,是支付而不是交易】

最近我关注到一个很明显的变化:

Payments on Sei are accelerating.

过去 6 个月,

Sei 上的 P2P 稳定币供应增长了 152%,

接近 1 亿美元。

这里的 P2P,不是锁仓,不是交易所,

而是直接放在钱包里,用来转账和支付的钱。

这说明一件事:

Sei 上的稳定币,已经开始“当钱用”。

【为什么支付会往 Sei 集中】

第一:钱在“活着”

大部分链上的稳定币,

要么在交易所,要么在协议里。

而在 Sei:

稳定币主要在钱包之间流动。

这意味着它们承担的是转账和支付角色。

第二:体验已经接近 Web2

Sub-second settlement。

点完几乎就到账。

不是“区块确认中”,

是你点完,人已经收到了。

这是支付能不能落地的分水岭。

第三:成本低到可以忽略

Near-zero fees。

不是便宜一点,是几乎不影响决策。

这才让:

小额转账

跨境汇款

微支付

变得合理、可用、可持续。

【稳定币结构已经铺好】

Sei 并不是靠单一稳定币撑场面,而是:

覆盖全球最常用的稳定币

合规的、企业级的

能直接被现实世界系统接入

这意味着,不是币圈内部流通,而是为现实支付预留接口。

【支付开始脱离币圈语境】

当你不再用“链上”去理解它,一切就顺了:

个人:

给海外家人打钱

给朋友转账

日常支付

商户:

不被抽成

不等结算

不被平台卡脖子

企业:

实时清算

自动分账

自动对账

Global payments move faster on Sei,

【为什么旧系统会被绕开】

传统支付:

2–3% 手续费 + 延迟结算 + 跨境高成本。

稳定币 + Sei:

点对点转移,

秒级结算,

几乎没有中间成本。

当差距拉开,

迁移只是时间问题。

【现在该关注什么】

别只盯价格。

去看:

P2P 稳定币是不是在涨

钱是不是在真实转账

是否开始承接现实支付场景

支付不是爆点,

是长期吞规模的生意。

很多链在服务投机,

Sei 在服务流动。

当钱开始真正跑起来,

赢家一定是那个

让转钱变得更快、更便宜、更自然的基础设施。

Global payments don’t need hype.

They need speed.

Sei 正在往这个方向走。

我的交易状态其实挺乱的。手机里装了一堆交易所,每个都说自己什么都有,但真正用的时候反而哪哪都不顺。想开个仓,要先研究活动、算手续费、看会不会被顺手引去做点别的,慢慢我发现,我不是在交易,是在被平台牵着走。

后来我开始刻意只留一个“干活用”的平台,就是 @flipster_io。第一次用它没什么花哨的感觉,界面很干净,功能也克制。但越用越舒服的一点是,它不会打断你。打开就是看盘、下单、管仓位,没有多余的入口,也没有乱七八糟的引导,交易这件事终于回到它本来的样子。

再到后面我开始做量,Flipster 的逻辑就更明显了。手续费不再是单向消耗,而是通过返佣、活动、奖励池慢慢回流。更重要的是,它不诱导你去碰高风险理财,资金使用很克制。现在我对它的定位很清楚:传统交易所像金融商场,而 Flipster 更像我的交易工位,坐下就能干活,用完就走。

我玩链上流动性池久了,发现很多人都犯同一个毛病:

总想着“挂个单先撸一下”,结果呢?利润和分数都跑到别人手里去了。

@StandX_Official 这次的 maker points 就不一样,只认你是真干活的。你挂单离市价近,你就是真在撑盘口;

挂单老远?哪估计没戏

这和 DeFi 很像,流动性是看你放在关键位置没。打个最简单的比方:

你开个单子,想拿奖励。

你仓位够大,挂单久,贴近真实成交价格

分数稳稳长出来,收益就跟着来。反过来,如果你挂在十里开外的价格,哪怕资金再多,分数也薄得像空气。

我喜欢这套逻辑的原因很简单:

它不考你手速,不逼你疯狂操作,也不让你卷成神经病。

它只问一句话:敢不敢把钱放在真正有价值的位置?敢,分稳稳长出来;不敢,也没人逼你,但别怪别人先领走奖励。

简单来讲:大仓 × 久挂 × 贴近市价 ≈ 高分拿奖励。

现在位置还没满,机会给敢的人。