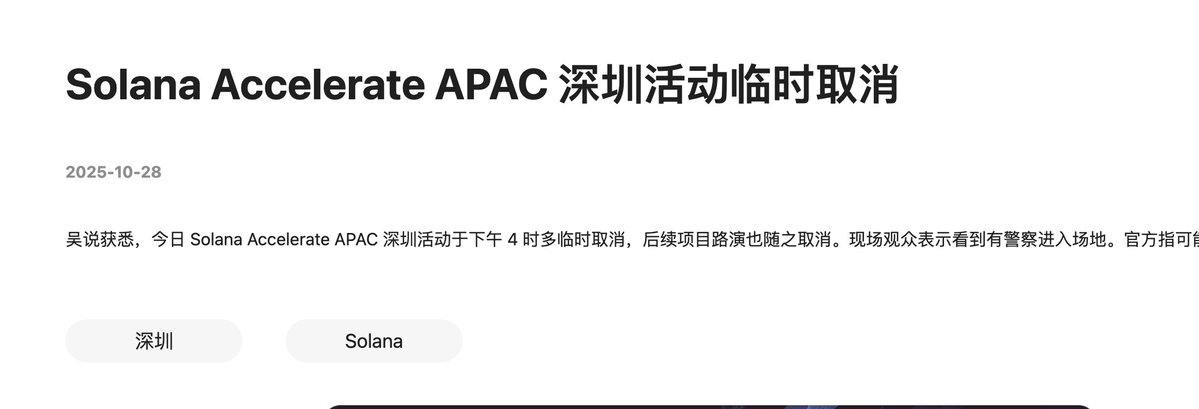

前两天去体检,做到彩超那一项的时候。

医生一开始还跟我闲聊,气氛还挺轻松。结果查到颈部的时候,盯着屏幕看了几秒。

突然不说话了,脸一下凝重严肃起来,转头跟旁边的实习生说:

才二十九岁啊?怎么就长这个了?这不应该啊。

我TM躺在床上给我吓坏了卧槽。

我赶紧问追问医生:啥情况啊,这个严重吗?

医生又看了看,说到:你这个颈动脉已经长斑块了。一般五六十岁才会长的,你不到三十就长这个,不应该的。

然后,体检完。我自己去查、去问,才发现这玩意儿大多跟长期高压、焦虑、作息乱、有关系。

这件事也在倒逼我想一个问题:如果一个人赚了不少钱,却从来不愿意认真和自己的身体建立关系,你能说他的认知很高吗?

其实想想也挺讽刺的。

以前喜欢车的时候,保养车子花几万块也不心疼,研究各种参数。

结果轮到自己身体,体检能拖就拖,各种指标完全没概念,只要平时觉得不疼不痒,就当一切没问题。

很多人都是这样:一边疯狂放大自己的欲望,一边完全不尊重身体的运行规律。

熬夜、ktv、暴饮暴食、长期高压,赚钱越多,反而越放纵自己。

于是,结果也很公平:钱是赚到了,身体却先破产了。这是典型的德不配位。

创业最大的坑是选人

这些年创业下来,我越来越确定一件事:

人错了,事再对也会错;事错了,只要人对,还能一起调回来。

那怎么判断一个人值不值得深度绑定?

一是他知道了你的弱点后,会做什么。

只要相处久了,彼此的弱点都会暴露出来。

靠谱的人,会去想办法保护你的弱点,帮你补上短板;

想薅你的人,会把你的弱点当筹码。拿来要价、控制你,甚至在你最脆弱的时候,捅刀子。

我破产那次,就被狠狠补刀过,这种感觉真的一辈子都忘不了。

二是熬得住时间的人,才值得谈利益。

我的铁律是:不在认识的一年内,和任何新认识的人产生深度利益关系。

这个方式直接帮我过滤掉了大多数心术不正的人。

纯忽悠的、会坑人的,大多没耐心陪你一年。

我发现我过去很多大坑,都是因为所谓感觉对了就上车,节奏太快。

其实只要把时间线拉长,很多东西自然就显形了。

还有一个很容易被忽略的点:

一个人人品不错,不代表适合一起共事。

他可能正处在自己的傲慢期、过度想证明自己的时期。

你拉他进来,就等于主动报名,要和他一起完成人生课题。

当一个人陷在我要证明自己的那股劲里时,九头牛都拉不回来。

我以前赚快钱最飘的时候,就是这个状态。

所以,对我来说,选人一定是极度谨慎的事。

前期宁可单打独斗,也不要在上头的时候,找一个让自己感觉对的人。

把它交给时间,是我目前见过最靠谱的方式。

从女大生意的巅峰到破产:我是如何掉进老登的资本局

大三实习那会儿,我靠着撸毛赚了人生第一桶金,几百万。

那时我就想:以后真要做生意的话,最好还是跟比我大、有些社会阅历的一起干。

因为同龄人不是打游戏就是谈恋爱,我总觉得他们太嫩了。

后来我的老师有次介绍我认识了一个大我十岁的老哥。

他很懂人情世故,说话好听,给人一种亲近感。

手上经营着几家公司,看起来很有社会阅历。

01|女大风口上的我,以为自己还能再赢一把

那会儿我一边当学生会主席,一边靠撸毛买车买房,在大学城还算小有名气。

他三天两头喊我去家里喝酒,给我讲他怎么开公司、谈项目、混圈子。

慢慢的,他在我脑子里种下了一个念头:撸毛这玩意儿虽然赚钱,但拿不上台面。真想有出息,还是要搞点正经生意,开公司。

说实话,我自己心里也有这种不体面的感觉:赚了钱,却没办法在饭桌上说清楚自己是干嘛的。

于是,开公司的念头就越长越大。我们一边喝酒一边碰想法:现在什么是风口?我们有什么优势?

最后,我们选中了直播赛道。因为学生会主席的身份,也让我比较容易接触到很多素人女大学生资源。

那段时间我特别兴奋:感觉自己靠着撸毛已经领先了同龄人一截,这次正经创业,应该还能再赢一把。

公司很快就做起来了,主播一个一个签进来,每个月流水都在破新高。

02|第一轮融资,其实是给我设局的开始

这个时候,他跟我提了一个想法:要想跑的快,还是要学会用资本。先融一轮,把手里的股份卖一部分出去,既能回血,又能抬估值。

那会儿我完全不懂什么叫股权结构、估值逻辑,也不明白直接卖股份对公司发展相当于都是债。

因为流水数据很好,第一轮融资确实很顺利,股份也卖出去了。

钱还没正式到账,他又来找我聊:

你现在这个价格把股份卖出去,其实有点亏。毕竟公司主要是你在干,等后面第二轮、第三轮再融,你股份被稀释掉更多,可能就控制不住公司了。

他说他手里的这些股份,自己可以留5%,剩下的愿意按第一轮估值八折卖给我们。

我一听,脑子里浮现出各种明天的公司:估值翻几倍、外地开分公司。

结果就是,第一轮卖股份的钱一分没进我口袋,我还又掏了一笔真金白银去把他的股份买回来。

与此同时,公司还在高速扩张。

他时不时就和我说:第二轮已经在谈了,几个投资人都很感兴趣,让我们先把规模流水做的更好看。

我其实隐约觉得有点不对劲:

第二轮的钱迟迟不进来,分公司一个一个开,现金流越来越紧。

但那时候公司已经200码的车速,我也开始不断往公司里垫钱。

我心里想的是:反正公司是自己的,多垫一垫就多垫一点吧,等第二轮钱进来,洞就可以补上了。

03|女大都走了,我才意识到我掉进了老登的资本局

过了个春节,直播赛道彻底打起来了,大资本下场做公会,开始到处挖头部主播。

几家大公会直接找到我们的签约主播,给年薪、给各种资源位扶持承诺。

这些刚毕业没多久的小姑娘哪挡得住?

短时间内,我们几个最赚钱的主播被一锅端走,流水像断崖一样往下掉。

投资人一看趋势不对,第二轮马上就停了。

直到这个时候,我才发现更致命的一件事:

他悄悄把自己最后那5%的股份,按第一轮的估值卖给了介绍我们认识的大学老师。

就在公司还剩最后一口气的时候,他开着新买的车又来找我谈:“要不这样,我按很低的估值再投一笔钱,做大股东,你做小股东,好好把公司再拉起来。”

那一刻我才彻底反应过来,原来从一开始,我就一步一步走进了他设计好的局里。

04|卖房卖车,人生的第一次破产,也是最宝贵的一堂课

也在那一年,他买了写字楼,换房换车,我卖房卖车,开始还债。

那件事之后,我有很长一段时间都在怕人性。

怕算计,怕背叛,也真恨过他很多年。

后来我慢慢发现:如果所有东西都归因于他,这个课题只会换个马甲,再来一次。

所以我换了个视角,把他当成我的反面贵人。

他就像一面镜子,把我的无知、贪婪、想证明自己以及对安全感的匮乏,全都照了出来。

那几年确实给我带来了很大的创伤和痛苦,但当我真正静下来回头看,会发现这其实是一座宝藏,足够我挖很久。

如果不是他那一脚,我也许不会下决心一定要逃离小城市,我的人生轨迹大概率完全不一样。

这堂课,我在二十出头被迫上完了;要是拖到四十岁,代价可能惨得多。

为什么知道很多道理,还是过不好这一生?

很多年前,我就知道注意力比时间、金钱都重要。

但在喝了无数的鸡汤后,那句像诅咒一样的话还是开始应验了:知道了很多道理,还是过不好这一生。

过去几年,我最痛苦的一件事就是:

明知道一件事对自己极其重要,也真心想做。

却就是做不到,或者就是断断续续做几天,又从0重新来过。

这种痛是什么感觉?

像我站在桥的这头,清清楚楚地看见桥的那头都是金矿,但这腿就他妈像灌了铅一样,明知道该迈出去,却怎么都迈不动。

对我来说,这种感觉要远比亏钱难受得多的多。

人的痛苦很多时候不是来自不知道自己不知道,而是来自:我明明看得见,却够不着。

当你有一个清晰的目标,知道什么最重要,也知道该怎么做,但现实就是做不到,落差越大,痛苦也就越大。

这和你口袋里有多少钱,其实关系并不大。

所以现在只要看到有人讲各种人生道理,认知升级,贩卖焦虑,我就本能的抗拒。

这种东西,稍微想想就知道:

它会让你当下觉得好像自己学到了点什么,会给你一种好像自己在进步的错觉。

但本质上是一种幻觉, 甚至说是一种慢性毒品。

我以前就深受其害,也曾天真地相信:只要把道理想明白,人生自然就变好。现在回头看,那大概是我对人类行为机制,犯的最大的一个错。

也正是因为这种痛感特别强,反而逼着我一定要搞清楚一件事:

到底是什么在决定一个人的注意力?

为什么有些事,我明知道重要,也真心想做,却就是做不到?

既然商业有商业的规律,

那人的注意力和行为,肯定也有它自己的规律。

后来我慢慢发现,真正决定自己每天在干嘛的,并不是嘴上那套我想要什么,而是本能,也就是潜意识。

说白了,就是这些年我自己无意识训练出来的一套自动脚本。

这也就解释了,为什么不要看一个人怎么说,要看一个人怎么做——真正在做选择的,是他的潜意识,那才是真正的自己。

杨振宁有一句话我很喜欢:

学习的过程,就是把真理变成自己的直觉的过程。

没变成本能的道理,其实都等于没学会。

而我们起的每一个念头、做的每一个小动作,

要么在强化旧的本能,要么在长出一套新的脚本。

所以绕了一大圈,我最后确定了一件事:

道理不是没用,而是如果进不到自己的潜意识,除了多一层焦虑和内耗,对人生几乎没有任何帮助。

凭什么你比我强??

上大学那会儿,我发现了两条赚大钱的路子:P2P 新用户返佣 + 邮币卡多账号撸毛。

我算过一笔账:

一个身份,把所有头部平台撸完,大概一年能赚两到五万块。对当时还是学生的我来说,这已经是巨额收益了。

那时候我脑子里只有一个想法:既然机会是确定的,那逻辑就是上杠杆了。

我基本把能发动的人都发动了一遍:亲戚、老家的朋友、大学同学能找的都找了。

前期我一个人干,后面我开始孵化他们,每个人都去做个小工作室:机会我出,本金我出,他们出人、出账号、出关系。赚钱三七分,他们七,我三。

后来规模也确实被我搞得挺大,大家最后也都赚到了钱。但奇怪的事情也陆续出现了。

1、吃饱了,为什么还要砸锅?

做到中期,工作室多了,就有人在背后搞小动作,有人暗地里挖人,有人开始阴阳怪气。

所以那段时间我最大的困惑就是:我都这样带你赚钱了,你为什么要砸自己的饭碗呢?

自己完全想不通,只能简单粗暴地贴了标签:这帮人不懂感恩。

直到几年后,我才慢慢反应过来:问题根本不在钱分的是不是公平。而在于一个我当时没意识到的事情:别人的嫉妒心被我无意激发出来了。

2、嫉妒的射程在几米之内。

他们大多都有个共性:跟我同龄,差不多的原生环境,很多还是一个镇、一个学校出来的。

在这种关系里,大家的比较心就容易冒出来:

昨天大家都差不多的,今天凭什么你比我强这么多?

凭什么机会先被你发现?

凭什么本金是你出的?

凭什么你来分配?

3、你的优越感,别人的凭什么

而这句凭什么,对嫉妒心来说就有足够的威力了,剩下的事情,大脑会自动帮他合理化。

更可怕的是,这些东西大多数时候不是他坐在那儿冷静想出来的,而是无意识的。

我平时的一举一动,一句无心之言,无意间流露出的那点优越感,可能正在无意识地放大别人的嫉妒心。而一旦被放大,对方做出来的事情,连他自己事后都未必能理解。

4、理解嫉妒,学会谦卑

所以这一段经历让我意识到,我过去远远低估了嫉妒心的威力。也看明白了一件事:嫉妒心是每个人都会有,我自己也不例外。

后来经历多了,也明白了,嫉妒是一种破坏的力量,但当你真正地感受过它之后,理解了之后,身体里会慢慢长出另一种力量:谦卑。

它时刻提醒我:再牛逼的成就,也不要轻易显摆;再真诚的带人赚钱,也尽量别去考验人性。

负债几百万,才搞明白让自己停不下来的到底是什么

前边写了几篇关于我的破产,获得了不少朋友的共鸣,今天继续连载一下。

接受自己破产这个事实之后,我给自己定了一个目标:既然钱已经亏了,那就一定要从这次失败里找到根源,不然这钱就真是白亏了。

一、破产是一种必然

那段时间,我把破产前几年的所有关键决策,全都拉出来一条条重放和推演:如果某一步不那么激进、某一个决策换一种打法,有没有可能避免这个结果?

推演到最后,结论其实挺扎心的:不管我怎么改细节,这个坑都避不掉。区别只是在于:早一点,还是晚一点破产而已。

因为过程中,我开始意识到一些本质性问题:

为什么自己会有那么大的欲望,根本停不下来?

为什么赚到一百万就想赚一千万,一千万又想去冲一个亿?

那时候如果你问我“你的目标有多大”。我脑子里只有一个念头:没有尽头,越大越好,因为我根本不知道“够了”是什么感觉。

为了搞清楚这个让我停不下来的东西。我看了各种商业、心理学相关的书,包括一堆别人的失败史,想看看有没有什么共性。

看着看着,我在自己和别人的故事里,就慢慢看到了一个更底层的规律:安全感。

才真正明白推着我一路往前冲的,不只是想赚钱的欲望,而是安全感极度匮乏后,被恐惧驱动着往前走。

二、缺乏安全感的人很难理性

缺乏安全感的时候,人会看起来特别努力、特别拼命。可以牺牲身体和生活,把几乎所有时间都投入在工作里。

但那并不是出于热爱,而是出于害怕,忙碌可以让人短暂的逃离那种停下来就会被抛弃的恐惧感。

对我来说,真正决定结局的,并不是那几次看上去聪明或愚蠢的商业决策,而是脑子里那套默认脚本:我必须不停用成绩和数字证明自己,才能配得上被爱、被看见。

在这套脚本没被看见、没被改写之前,不管我做的是哪门生意、站在哪个行业,本质上都只是在等某一种形式的崩盘。

就算钱上侥幸没翻车,这套驱动也迟早会在别的地方爆发,比如亲密关系、孩子教育,或者身体健康。

意识到这一点的时候,我其实挺后怕的:如果当年没在金钱上先破一次,我大概率会在别的地方,以更惨的方式再崩一次。

某种程度上,金钱的破产,反而像被强制按下的一个暂停键,让我有机会回头看清这套危险的内在脚本。

所以,有的时候破产有一定的必然性,想明白这一点就更加释然了。归根结底还是要看到自己的藏在最底层的核心信念到底是什么。

用钱去证明自己的价值,那么就会容易被恐惧牢牢抓住,到最后即便侥幸成了,也很难幸福。

负债四百万,是怎么熬过来的?

这两天很多人在评论区问我这个问题,我能感觉到很多人正卡在这个阶段。

那段时间,我每天早上醒来的第一件事就是拿POS机刷卡。

然后对每张卡的还款日,可用额度,基本上每天都要花大半个小时把这60多张卡过一遍。

有时候怎么算都倒不过来,只能去借利息更高的网贷,网贷还有一些额度可以做周转成为了自己最大的安全感。

现实生活中也很难找到理解自己的人,基本上都躲的远远的,很多亲戚朋友都害怕收到我的信息。

所以给自己找了几个比较管用的止疼药。

第一个是看别人的失败史。

每当自己陷入自我怀疑、自我否定的时候,就去看看《大败局》,去看看那些人是怎么赶上改革开放的红利后,又在中年后被欲望按在地上摩擦的,因为这种阶段看别人如何失败比看成功要有用。

看多了以后,就一点点说服自己,按我那种经验主义+上头的打法,现在破产,总比四十岁后破产要幸运的多。

第二个是用时间换空间。

那段时间我会反复想象五年后的自己的画面:就算现在收入很少,甚至入不敷出,只要做的每件事都是正确的,随着时间的推移,自己的能力和未来做的生意规模都会一点点变大。

等有一天到临界值时,这点债务也就不是什么事了。

就像小时候总觉得写不完作业、上学迟到是天大的事情,长大以后再回头看,什么都算不上。

这种主动想象的积极信念,给了我低谷的时候很大的希望,因为人在低谷里,最怕的不是困境,而是看不到任何希望。

第三个是真实地面对自己。

那段时间,我被迫停下来,我才可以逐渐去思考过去那些看起来很正确的重大决策,去看到底自己当时在想什么?为什么会那样上头?

而这些选择背后,到底是对自己能力边界不够清晰,欲望大于了能力,还是对商业不够敬畏?

越往回看,画面就越清晰,因为当自己能看见问题的时候,问题就已经解决了一半。

第四个是重建自己的认知系统。

我当时是做了一个决定,先默认过去那套认知都是错的。从零开始给自己重建一套原则系统,每一条原则都要尽量追问到第一性,因为加进来容易清出去特别难,会不经意间进入自己的潜意识。

我给自己定的标准是:先少,不要多。先把100%一定正确的原则,变成自己的核心信念,并练成自己的本能。

这么做一段时间后发现,运气会越来越好,其实能把一定正确的事情做到,就已经甩开绝大部分人了。

现在回头看,低谷期带来的首先不是成长,而是很多的痛苦。

会容易反复陷在恐惧、焦虑、自我否定里,觉得整个人都要被这些情绪淹没。

但我后来慢慢意识到:这些情绪,本质上都是能量。

当你一点点地可以从情绪里跳出来,以观察者的视角看自己,觉察力就会慢慢长出来,你也就有机会把这些能量变成燃料,去修炼成更强版本的自己。

看到有人在讨论破产要年轻,要早点破产。

我算是赚钱比较早,破产也比较早的那批,19 岁赚到第一桶金,23 岁破产。

当时公司清算完,房子车子全卖了,还倒欠快400w。手里60多张信用卡,各种网贷要还,如果哪天有一张突然降额,就直接周转不过来了。

那是一种什么感觉呢?

就是以为自己所有的积累,甚至过去引以为傲的一切,那一瞬间都被推翻了。

第一个感觉并不会是从头再来,而是全面的自我怀疑,自我否定。

破产半年之后我照镜子,才发现后面头发都白了不少。我爸说那会经常担心我想不开,但也不敢老问我。

所以,回过头看,我并不认为经历破产是一种值得鼓励,对人好的成长方式。

对大多数普通人来说,破产带来的创伤,远比它带来的价值要大得多。这几年撸毛错过很多机会,复盘来看,我觉得都有当年破产留给我的阴影。那种深层的恐惧,对一个人的影响不仅长期且真实存在。

破产有的时候的确是催化剂,但我从不认同要浪漫化,也不会去劝别人来摔一跤。

真正让一个人成长的,不是破产本身,而是觉察力和感受力。不必要经历破产才意识到问题的严重性。

觉察力够的人,可以从很多细微的变化中感到不对劲,然后不断优化自己的策略,而不是等到整个人生被清算一次。

很多破产的人,是因为从头到尾都没找到一件事从0到1的正确迭代路径,只能通过一次巨大的伤害,粗暴地让自己明白。

但是现实生活中,有多少人是破产过一次,就真正爬起来的?更多的是,破产之后就真的再也起不来了。

破产后东山再起的故事只是幸存者偏差,极少数确实起来了,但往往也为此付出了巨大的代价。

有觉察的人,可能看一篇别人破产的长文就能学到很多;没觉察的人,就算自己破了三次产,也还是在重复同一套脚本。

我前两天说,要做细人。

回过头再看委内瑞拉总统被抓,在我看来,这事儿也是不细造成的。

跟撸毛一模一样。

很多人做策略,其实是在赌项目方的格局:赌它要脸,赌它讲长期,赌它不会反撸得太难看。

但现实是:

你的交易对手方就是项目方。

项目方的目标从来不是成就你,而是控制成本、筛选用户、最大化自身收益。所以,做细人的第一假设一定是:

项目方就是要反撸你。

如果你的对手方是那种川普式风格:不按套路出牌,不在乎骂名,

说翻脸就翻脸,一旦决定就直接执行。

那你唯一合理的策略就是:按最差情况去设计策略。

2026 年了,撸毛不会死,依然可以 A9。

但它已经不是拼胆子、拼侥幸的游戏了,而是一门高度精细化的对手博弈。

否则,项目方一个闪电战式的偷袭,你前面所有积累,都会瞬间归零。

撸毛人不能太马杜罗。

26年,大家一起做细人。

蛙总说老董既硬又持久,无论是人品还是实力,这个品质在这个离钱最近的行业非常稀缺。

但说到底,这一切背后,都是细。能把细长期持续下去,不只是稀缺能力,而是恐怖的实力。

硬,是明面上都看得到的品质:下注够大、胆子够大。但如果缺少日复一日的细,这种硬是很难持续的,失败只是时间问题。

细的不止是技巧,更本质的是细背后的专注、笃定、不贪。尤其是,数次拿到结果后,依然守住了初心。

为什么早期很细的人,赚了钱以后容易变粗?

一方面,到了阶段性目标,开始想享受,精力从一线撤了回来,但下注规模还在;

另一方面,是贪欲:想做大盘子、加大下注,但管理水平、搭档能力都没跟上,自己原本的专注力被各种分散。

下注规模越大,流程越粗糙,反而失败概率越高。

做过工作室的,应该都有体会:当项目多起来,你把自己最擅长的那部分交出去,别人很难复制你原本的成绩,

而你的注意力被各种救火和杂事撕碎,很难再在某一个项目上深挖下去。

所以,回到开头,细为什么稀缺?因为一个赢几次可能是侥幸,但真正常胜一定是来自克制。

赢过之后,还是敢于做减法。坚持做擅长的,不被外界诱惑,朝着目标,十年如一日的把事情做到极致。

2026年开始了。送给自己也跟大家共勉的一句话:

不贪,不贪,不贪。别人的收益,是别人的故事;不因为别人的盈利而 FOMO,这样幸福感也会更强一些。

守住能力圈,守住边界。绕了很大一圈才发现:大多数信息都是噪音,真正重要的事,其实很少。

专注把自己擅长的做到极致,只对真正对你好的人好,就已经足够了。

新的一年开始了,大家一起做细人。

《2026年了,撸毛依然能单币 A9》

在撸毛这个赛道里,老董是我见过最细的男人了。

我见过不少单点很强的人,但老董几乎是唯一我目前见过,从撸毛战略、投研、风控、执行策略、人力组织到技术基建,全链路都能拉满的六边形战士。

一个 Lighter 的策略就同时分了几十个版本。多年极致的专注和训练,才能在这样的战役里,靠近本能地做出不同的策略和判断。

即便 Lighter 拿到 A9 级别的结果,也只是在《撸毛第11年》复盘里轻描淡写地带过,依然极度低调。

过去一年,明显的感受到撸毛人数在肉眼可见地骤减。前两年 FOMO 进来的人,大部分已经退场了。

无脑上号就能赚钱的时代一去不复返,没选对或者没操作好,基本就是反撸。

这几天,又有朋友问我:Lighter 没抓住,还有没有别的可以下注?

几乎每次大毛之后,剧情都差不多:一批人被 FOMO 进来,一段时间碰一鼻子灰再出去,然后反复循环。

几轮博弈下来,这个赛道还能留下来的,基本都是武器库拉满、具备核心优势的那小撮玩家。除基础体力活以外,我觉得真正拉开差距的优势主要有三点:

1. 信息优势:

能更早拿到一手/非公开信息。

现在投研最重要的是:有没有足够早的关键信息做判断。多知道一个早期的非公开信息,可能就决定了要不要加大下注规模。当然这里也有很多坑,不能无脑去信。

2.策略优势:

同一个项目,不同策略,女巫率结果可以天差地别。

策略是不是足够多样、思考是不是足够细致,基本决定了你能不能走到最后。

3.成本优势:

成本决定赔率,决定了敢下注多少。

就像 Lighter 在 Aster TGE 后,成本直接暴涨 10 倍,这就要求你足够早。

再就是,规模化过程中各种基建能不能把边际成本压下去,这决定了行情不好的时候,你还能不能低成本活着。

整体来看,这个赛道的红利期确实在不断消退。

但对很多在二级 / 链上都打不赢的人来说,撸毛依然是拿到早期筹码的最好机会。

前提是,你别再指望无脑上号,要么跟着足够细的人,要么把自己练成很细的那个人。

Reya在Coinlist的公募开打了,FDV按150M,横向对比起来并不算高。

目前的行情,现在各个赛道还能冲的已经不多了,perp又这么卷,这个时间点不算太高的估值,冲TGE并不是坏事。

项目能不能顺利靠Timing。打钱局也是,就是时间点和估值。

《从0赚到500万的底层框架:趋势、优势、规模》

看到大宇以及好几个KOL在聊这个话题,挺有意思的,但我就不指南了,聊一下自己的真实案例和经验吧。

路径上,每个人赚到500万是不一样。但有些思维有共同性—了解趋势、知道自己的优势,然后规模化。

20年入圈时候走了一些弯路,挖矿被骗,虽然玩了defi,赚到点钱,却很难真正的找到优势并规模化,但一直在用这种思维方式捕捉机会。

直到到21年nft的出现,当时我在DC拿到了高达 NFT 的白名单,这让我意识到:白单是可以批量复制的机会。而复制的关键,是人力规模。那个时候大家都还没有多号和工作室的规模化思维。

当时还没有太多资金,但找到了白单这个需要大量人力的支点后,我就开始做人力工作室,不断的复制,最高峰复制快10个团队。在这种情况下,经常会有拿几百个nft白单暴击的机会,每个暴击都会是百万级甚至千万级的机会。

实际上,币圈绝大部分利润来自于规模化的暴击,但为规模化的前提是必须得有成本优势,否则就是杠杆赌博。

在那个nft时代,有几个可以规模化的机会点。白名单,白单打新抢购,nft差价套利,不同红利期有不同的机会,这更多的是一种思维方式,你把它带入到后来的空投,链上甚至未来的大叙事都可以复用。

在这行最重要的就是你拿到的筹码有很大的成本优势。安全垫形成了,对心态保持也会很好,即便市场下行,对你的赚钱模型影响也相对较轻。

尤其是,当你识别到这种机会出现,要敢于规模化,不要有打工人的思维,早期撸毛的时候很多人就是10个号,20个号,这样会因此错过非常好的红利期。

回到赚500万这个事儿,赚到没其实不是最重要,因为这是你的模型天花板决定的。

更重要的是你搭建的模型是不是非对称的,是不是具有反脆弱的能力,能不能帮助你可以跨越周期,不断的复利,进入指数级增长的世界。

《确保牛回来的时候,满身的buff》

大家都在说熊来了该躺平休息了。但同时也要想一下的是,牛回的时候,你的模型能拼的过满身装备的玩家吗?

在这行能活的久、活的好的基本都都是找到了自己的盈利模型。高手都是基于自己的优势去获得长期正ev,无一例外。

对于个体而言,最值得思考的是:如何找到厚雪长坡的赛道?我的判断方法是:赛道天花板要高以及要可沉淀、可复利。

如果一个赛道天花板很低,即使你干到第一,也赚不到几个钱;如果一个赛道无法复利,每一单都是重新开始,那会累到怀疑人生的。

撸毛,打新套利,新闻交易,经营推特,这些都是个体天花板很高且可复利的赛道。

牛市被各种机会推着走,根本没时间精进能力。熊市才有机会静下心来好好复盘,有哪些好的盈利模型,有哪些高手值得学习,同时打磨自己的武器库。

否则你会发现下一个牛市的时候该赚不到的钱还是赚不到,该亏的钱还是会亏。

熊市特别公平的一点的是:给了所有人了解自己和弯道超车的机会。

熊市积累,牛市变现。我们只需要确保一件事,在牛回来时,自己已满身buff。

《赚到钱出金,是理解市场的开始》

前两天和豪哥 @leechan1688 聊天,他改变了我一个坚持很久的观点:一定要保持出金。

过去两年我都没get到,但现在完全认同。他的前提很简单——把币圈当赌场,自己只是牌手,不要在桌上放太多筹码。每收一把大pot,就先把大部分提走。

玩德扑的人都懂:你适合打的盲注级别,决定了你能不能稳定发挥你的水平。

你平时习惯 100/200,突然跳到400/800,你会发现游戏级别不一样,平时练的大部份的技术都失效了,只剩下了恐惧。

在币圈并不需要你手动换牌桌,资金级别却可能瞬间放大,你对风险是无感的,不知不觉下注就会变大。

保持出金,有两个最重要的好处:

一个是心态稳定,会避免上头。再强的牌手,一旦上头动作就会变形;如果你面前放着太多筹码,遇到机会难免想多下注。回头看自己亏得最多的几笔,都是在上头后的操作。

另一个是保持交易敏感度。当桌上的筹码量刚好让你心态舒服、敢下注,你才会持续学习、复盘、提升判断力,这也是成长最快的方式。

话又说回来,道理都简单,但真正做到非常难:人总是高估自己能驾驭筹码级别的能力,却低估自己的贪婪与恐惧。

能稳定出金的人,往往已经理解了行业的本质,也真正理解了自己。

行情不好,Treehouse提出要做代币回购来的挺及时的。

尤其是用协议收入来做回购,一定程度上并不容易,因为有基本面赚钱的Defi项目并不多。

目前的行情下年收入约 12M,但收入增长空间还是有的。尤其是在 tAsset 收益模型被验证为可行之后,项目只要继续扩展到其他链,收入提升是可以通过规模持续放大的。

用收入买回来代币用于生态和社区激励,长远上是项目下限的保证,至少证明了自我造血能力是在的。

跳出惯性看项目

行情肉眼可见的差,当时有多热,现在浇的就有多快。感觉市场情绪的绝望时刻就快到了。

一幕幕其实都挺熟悉的,一轮轮的周而复始。但这个行业不变的东西比变化的更加稳固。

比如投机的本能、比如杠杆的诱惑,以及资本永不缺席。

最近很多人也在推@CantonNetwork ,但我觉得去分析它超过1.3亿的的融资也好,还是说背后像Yzi Labs、Circle 、城堡证券、高盛、DRW这样的巨头扶持也罢,这些明面上的确足够亮眼。

但并不是这个项目能够引起这么大热度的原因。因为项目作为隐私L1,专门设计为这些顶级金融机构做隐私交易,所以这些机构投点钱非常合理。

我觉得真正的本质是,华尔街对这个叙事的买单意愿正在持续性的加强,因为它提供了一个可以合规的方式攫取链上财富且无需暴露在去中心化透明机制下的安全方式。

财富在向大资本汇聚的过程中,隐私是刚需,但在此之前,编织一个足够吸引人的财富神话也是必要的。这也是隐私赛道能够持续成立,且会发酵出来的根本原因。

其实在MNT的2.0版本中,被bybit整个接管以后,各种布局并不慢,承担的任务和使命更大了一些。

但面临的竞争也更大了,CEX们都在布局。加上CZ复出,BSC的火力实在打的太满了。

不过,Mantle无论是发射台、meme还是RWA,该布局的已经到位了。剩下的就是看行情了,一旦回暖,资产发行、交易、RWA这些都会回来的。

也希望这次@Mantle_Official 可以真正蒸出 $金馒头。

Soon还是一直在全球搞社区。

我自己理解社区是决定项目的下限的,所以,行情不咋好的时候,能不能在持续提高自己的下限上下功夫其实蛮关键的。

借钱的因果

最近,大伯家一起从小长大的姐姐问我借钱。姐夫做生意失败,亏光了不说,还欠了五十万。

这几年,陆续给各种老家亲戚同学借了一些钱,但基本上都不会还了。

理由千奇百怪,有些不还的理由甚至是:因为我不带他们赚钱,所以我赚钱比他们容易就不还了。

我姐夫是那种上班的老实人,没有任何商业思维,财商,靠出卖时间拿辛苦钱,然后这一类人的共性是:特别相信那种毫无门槛加盟项目的致富故事。但大体的结局多数都是亏完,然后上班还债。

身边这样的故事很多,妻离子散的也不在少数。钱没赚到,生活变得更糟糕了。

小城市的人过了35岁基本上没啥试错机会,上有老下有小的年纪,碰到经济下行期去做投资,稍有不慎就亏光。

后面想了想还是给了我姐十几万,我知道这笔钱也大概率是不会还了,至少几年内不会了。

只是这件事,我更加确认的是,成年人都要为自己的选择和认知买单。即使是亲朋好友,也都自己的人生课题,所以保持边界感就很重要。

这也是很多从小地方成长起来的人都会面对的问题。改变个人命运很难,改变家族的命运更难,毕竟每个人都有自己的业力。

过好自己的生活,哪怕是亲人,也不要轻易替别人承担因果。

反剥削的思维方式

昨天和朋友聊到,为什么短短几年,从三线城市到深圳再到新加坡?

我想了想,原因有很多,但对我影响最大的是当年高中的时候读到《穷爸爸富爸爸》这本书,

这本书让我真正意识到一个残酷的真相:大多数人的努力,注定无法获得等值回报。基本上都是处于被剥削状态。

体制内,领导就是你的上限。城市资源向一线集中,小城市默认被剥削。

币圈每天各种数十亿的项目印出来,大家都得到了红利,但哪些人受损了?是那些还在用传统逻辑工作,期望用努力换取等价回报的这些人。

本质上,所有的财富转移过程一定伴随着剥削,优质资产永远稀缺,规则制定者天然站在印钞机旁边。

多数人被教育说要靠勤奋致富、靠时间换钱;只能算是善意的谎言吧。我很庆幸很早就读到了这本启蒙书。

所以要真正的获得自由,就有意识的反剥削。去突破原生家庭的思想,去突破环境的限制,去寻找离印钞机最近的行业,这才是阶层跃迁的底层逻辑。

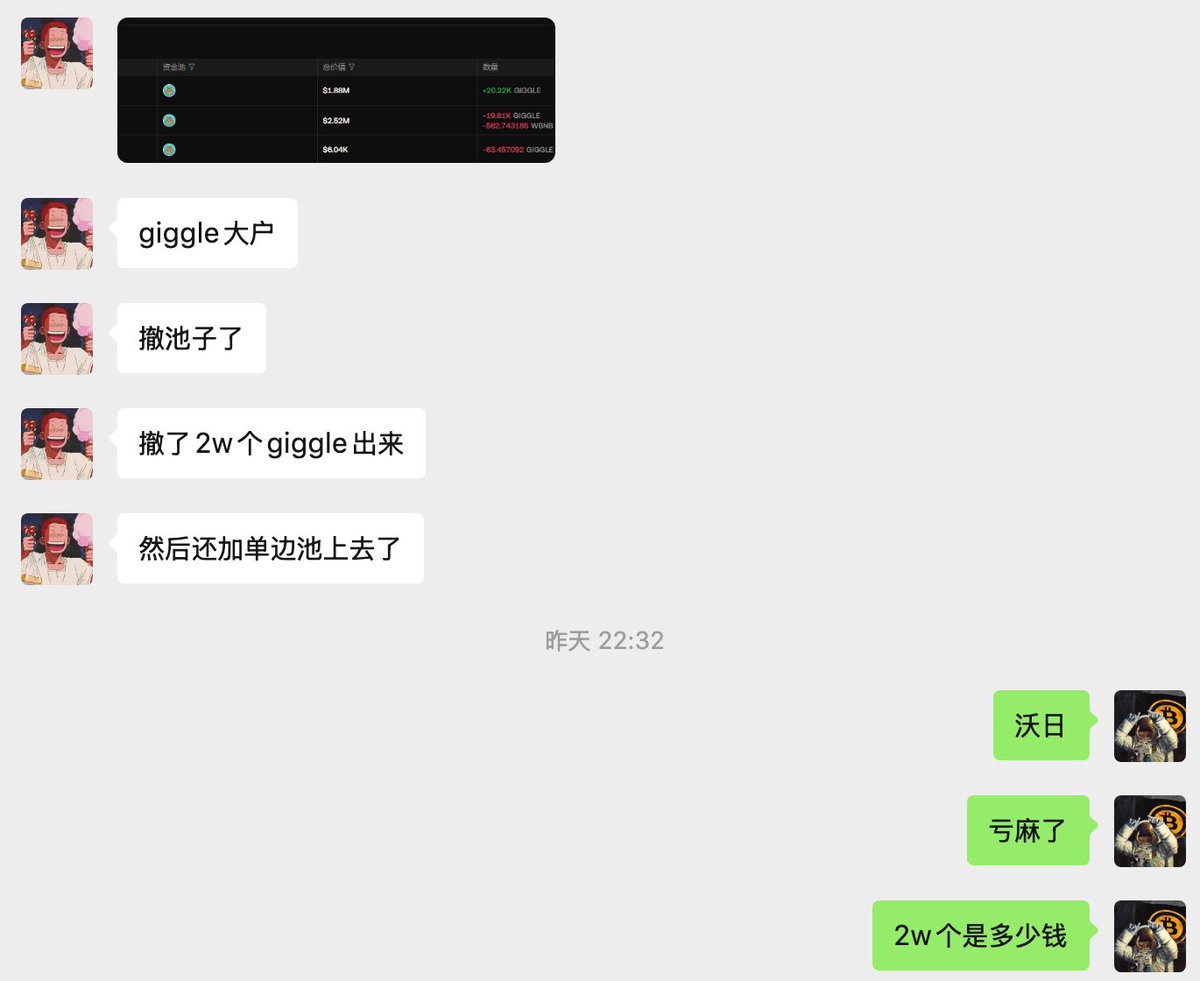

对CZ信念的估值

昨晚 @0xCryptoWing 和我说 Giggle大户把池子里 2 万个币撤了,转而加进了单边池。这个操作吓到不少人,我也是一路买到不敢买了。

前晚和 @cryptocishanjia 吃饭,阿奶和我说了两件事,一个是3M附近买了ping的1%;另一个是从TST开始到aster Giggle,赚了超过6M。

这些钱基本都是来自对CZ的信念的估值。其实很多人在这些币上买的都很早,但是很多也都没拿住,没赚到大钱。

无论是Aster还是Giggle,其实都是给了很多次上车的明牌机会。你卖出的时候,往往就是你对CZ的战略理解、影响力的最终定价了。

换句话说,你的收益上限,本质上取决于你是否真正相信:CZ奶的东西,有没有超出普通项目的长期估值能力。

所以,你对CZ是如何估值的?

确定性机会有,但不一定是为你准备的

Stable这个,昨天就听说在新加坡2049的时候额度已经被分完了,今天这个就是走个流程。

现在市场卷到好项目都必须要拼关系了。其实我个人是接受这个市场是弱肉强食,毕竟这也是很多人努力的意义。

需要接受的一个事实是,任何一个行业的发展从早期到成熟,都会逐渐走向垄断,财富也会二八定律,马太效应会越来越明显。

很多明面上的确定性机会,会被拥有资源、权利以及掌握规则的人拿走,不在明面上的那就更是了。

资本逐利的市场,没有平等可言,这是不可改变的趋势。唯一能做的就是不断的积累自己的优势来对抗这种剥削。

行业本质不会变,所有的规则一定会越来越倾向于巩固存量的权力。

每个细分赛道优秀的超级个体也都在不断的聚拢打团战,玩好这个游戏难度也在不断的提高,如果不是全职在圈内的,基本上很快就会掉队。

项目方的顺势而为

Aster的 KOL轮造富效应,再次把一级市场的FOMO给点起来了,最近基本上各种项目额度都开始抢不到了。

不出意外地项目方们也开始顺势而为:既然你们这么想要,那就在一级市场多卖点额度吧,给你们一个上车的机会。

历史就是不断重复的。一年多前,KOL 轮大火的时候,大家也是一窝蜂地冲进去,后面就开始各种乱投、直到被精准的收割。

然后,当大家回过神来时,就把整套模式一刀切下了定义:KOL轮=定向割韭菜。

但这才是最可怕的地方:对一件事情一旦情绪化地下定义,就容易在下一个周期里陷入二次伤害。

市场永远是动态博弈,如果简单的标签化来代替判断,那么就是认知上的偷懒,一定会付出代价。

无论是交易、撸毛,还是投一级轮,最需要避免的是思维的惯性。

所有的收割,都是判断了你的判断,一旦被预判,你就不再是玩家了,而是NPC,接下来就是怎么设置陷阱的问题了。