刚看到 @useTria 开放Futures交易的候补名单。

当大部分人还在为跨链保证金而头疼时,Tria直接绕过了整个桥接和交换的复杂流程。

从选择资金来源,确定仓位,直接开仓。将复杂变得简单,让用户体验回归本质。

—————————————————————————

传统期货交易资金效率十分低下

用户需要将资产从原链桥接到交易所支持的链,然后转换成指定的保证金资产。整个过程不仅耗时耗力,还要承担桥接风险和多次gas费用。

而Tria的非托管架构通过BestPath的链抽象层,任何链资产都能直接作为保证金使用,极大地提升了资金使用效率。

感兴趣的可以体验一下

传送门:https://t.co/cJxtHEp5Zx

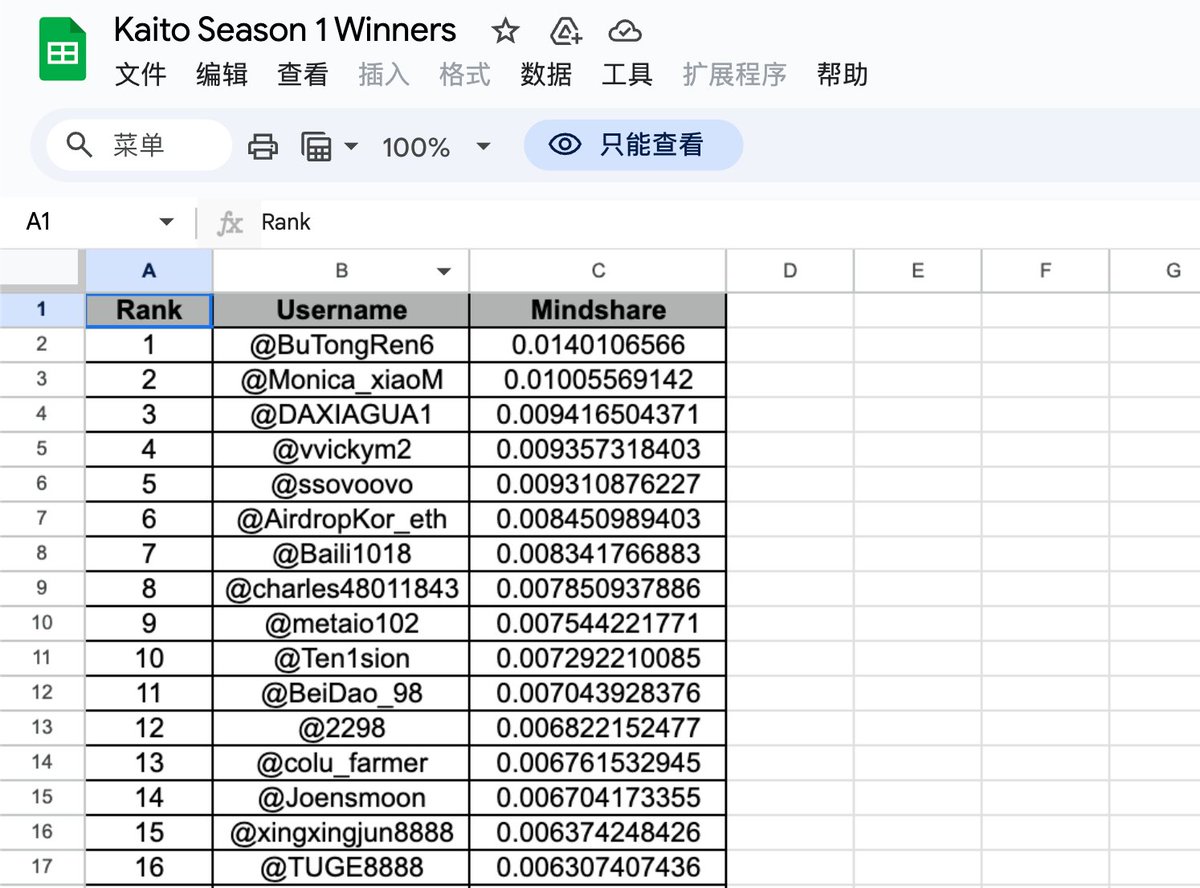

今天刚去 @StandX_Official 看了一下第一季的排名,感觉还是挺欣慰的。紧赶慢赶的也算是来到了前十。

关于Standx近期最值得关注的就是self-custodial API接入。意味着可以直接运行market maker bot参与Maker Uptime活动。

要知道目前传统perp交易中程序化交易的核心问题在于托管风险。

大部分平台基本上都是将资金托管给第三方或平台本身来实现API交易。即使是专业做市商也必须在便利性和资金安全之间做选择。

而Standx所有API token和签名密钥都在客户端生成,只由本人存储。StandX无法存储、访问或恢复密钥。

意味着零风险和收益可以并存,同时API开放通过脚本参与可以最大程度解放双手。ps:交易党忽略

目前现有的Maker Uptime活动是5M月度token奖励池。

只需在orderbook两侧距离spread 10 bps内放置maker订单,每小时保持至少30分钟uptime即可获得奖励。

当 @StandX_Official 用户可以无缝运行做市bot时,perp的深度自然而然的会发生改变。勤快的人已经开始跑脚本了🤣

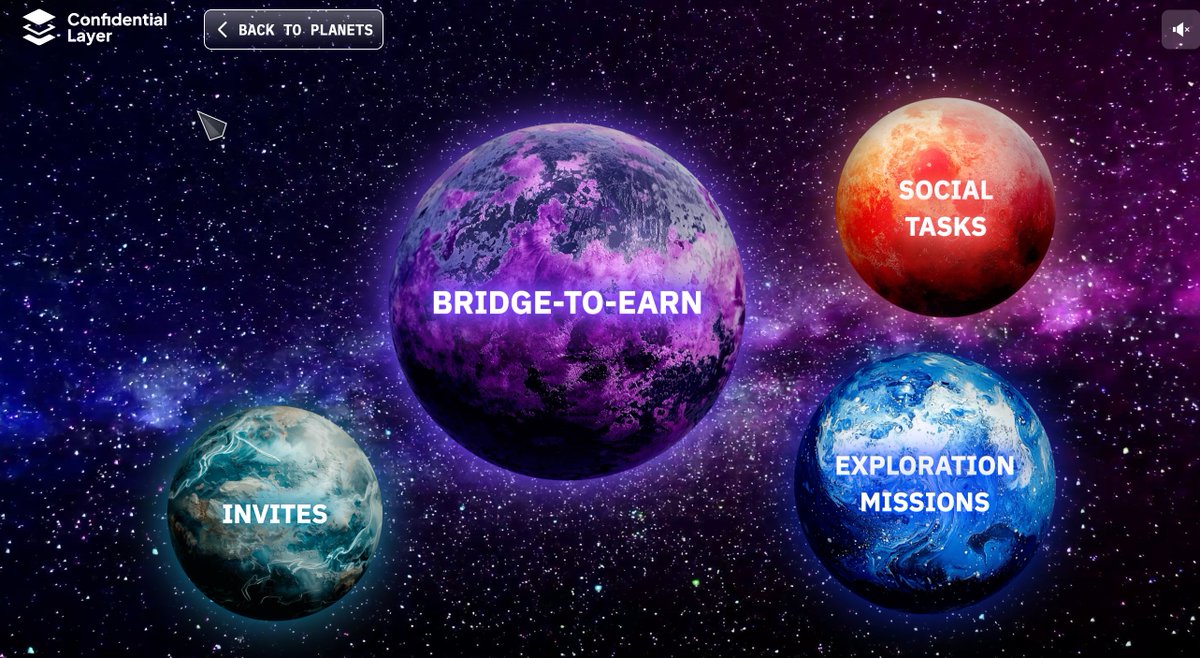

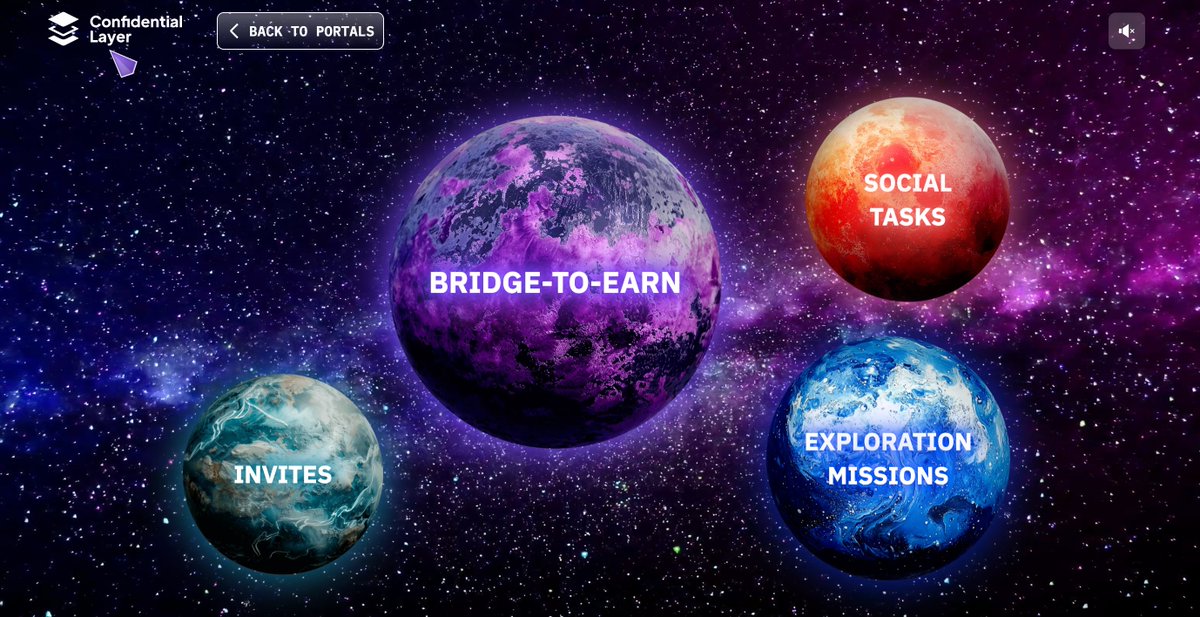

当主流市场还在观望时,大户已经开始悄然布局隐私基础设施。Roger Ver 与 Andrew Tate 都公开强调隐私保护的重要性,并直接点名 @ConfidentialLyr 作为解决方案。

—————————————————————————

通常来说巨鲸和高净值人群是市场早期的发起者,往往比散户提前察觉到变化的方向。从去年ZEC的猛猛拉盘开始,隐私赛道算是迎来“春天”。

每一笔交易都公开暴露在链上时。资金流向、交易习惯、持仓规模全部都有迹可循。对于大资金而言,无异于将自身的投资策略完全暴露在对手面前。

Confidential Layer 通过跨链桥接机制,在保持资产流动性的同时获得隐私保护。目前大部分使用的主流网络,都可以无缝接入隐私网络。

—————————————————————————

从数据来看 $CLONE 当前的价格被严重低估。

早期空投带来的抛售压力已经基本释放,价格已从高点回落至约 $0.016。但协议上个月的跨链交易量已达到 3000 万美元,月环比增长超过 70%。

但值得关注的是当前流通供应量中已有 25% 被锁定用于质押,实际流通量还是很低。

按阶段来说当前正处于低位分批建仓的窗口期。协议手续费的 40% 会直接分配给质押者,同时 @ConfidentialLyr 还会定期进行回购,

关注隐私赛道从 $CLONE 开始👀

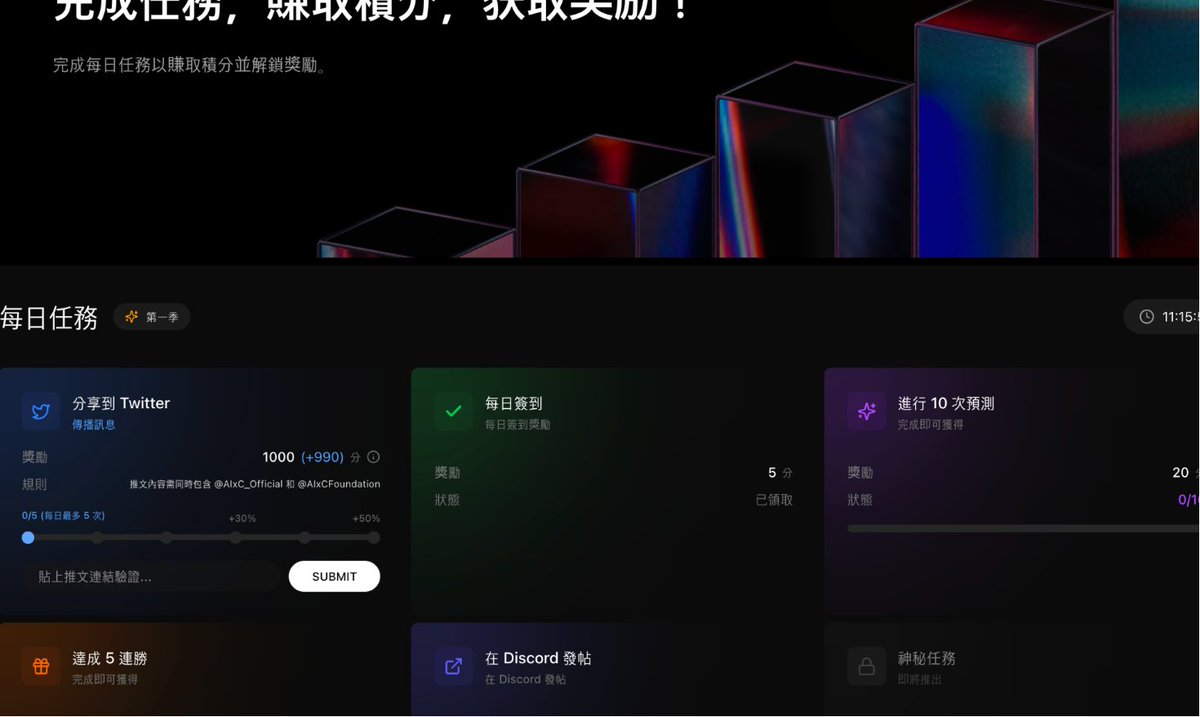

今年必做的零撸项目之一 @AIxC_Official

玩法很简单,一鱼三吃——签到 + 预测拿积分,短周期、快节奏,发币预期明确。

争取每天稳稳把 600 分拿满。

👉 首先加入我们【天下第一战队】

基础 10% 积分加成:

https://t.co/yfTG1jMWmn

一鱼三吃怎么吃?

————————————————

赚积分 / 赚活动奖励 / 赚预期空投

核心思路就一句话:先抱团,再放大效率。

进战队吃加成,有条件的可以批量上脚本。昨天群内讨论玩法的核心就是精品不如多号。

话不多说,直接上教程。

1️⃣ 日常嘴撸(战队 + 社媒)

进战队直接 1.1 倍积分,同时绑定账号,确认空投资格

链接钱包,绑定DC/推特

每日发推拿分

发推要求很简单:

只要 @aixc_official 或 @aixcfoundation,内容随意

每天最多 5 条,权重越高,分越多

2️⃣ 日常交互

① 每日签到

② 每日预测(任务10次就可以完成)

不花一分钱,10 秒一次,开个连点器直接拉满,挂机就行。

🎁 奖励机制

最终空投结算时,前 5 名战队有额外乘数奖励

所有战队成员都有 1.1 倍积分加成

个人积分 & 战队积分双轨制

个人排名 前 50 还有现金奖励

感兴趣的可以搞一下!!!

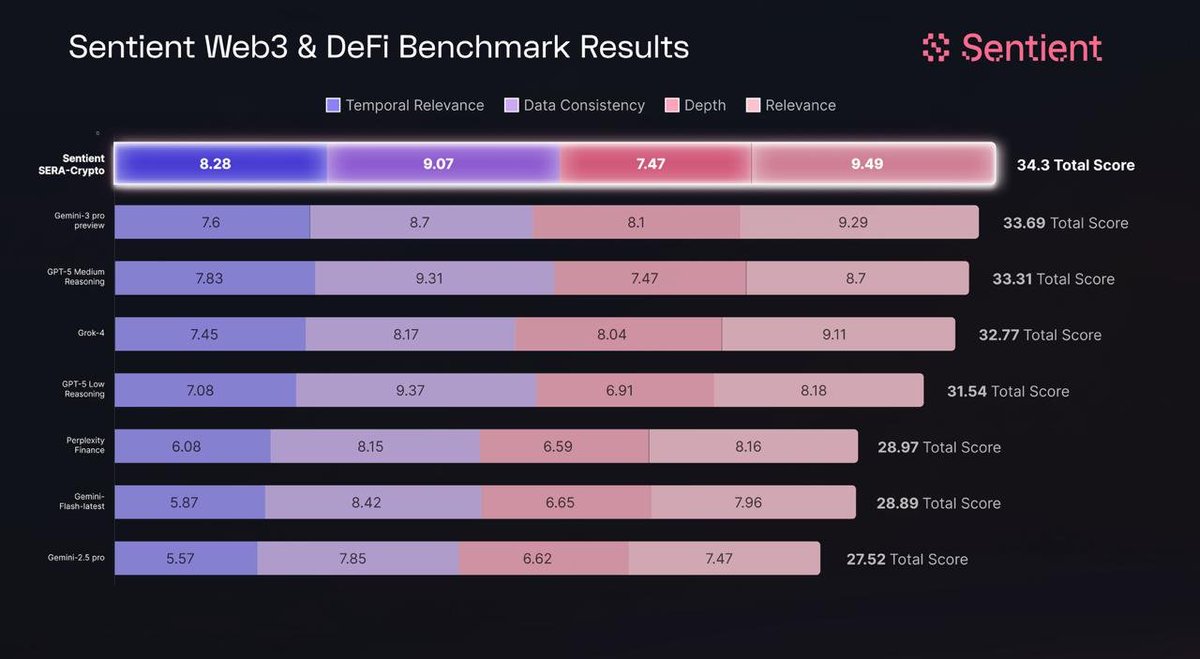

看到 @SentientAGI 发布的SERA-Crypto技术报告,感觉开源架构正在重新定义AI Agent的性能边界。

在DMind基准测试中击败Perplexity Finance和Gemini,仅以不到3%的差距落后于Claude 4.5和GPT-5。

在内部加密分析基准测试中排名第一,超越了所有现有AI系统——GPT-5 Medium Reasoning、Grok 4和Perplexity Finance。

—————————————————————————

传统ReAct系统复杂的推理循环导致延迟过高,工具调用缺乏一致性,无法并行多个API调用。

比如用户问"Lido在未来六个月面临stETH脱锚风险的暴露程度时。系统需要协调TVL追踪器、质押API、链上流量提供商、衍生品数据等50多个端点。

SERA通过嵌入匹配进行路由推理。

—————————————————————————

SERA架构将每个输入查询被重新表述、嵌入,然后与两个独立的嵌入索引进行比较:工具索引和提示模板索引

工具索引包含50多个端点的描述:市场数据API、TVL追踪器、链上流量提供商、衍生品数据、社交情绪API等。

提示索引包含11个加密查询类别的简短描述及其关联模板。

通过将路由和提示生成转移到嵌入层,SERA避免ReAct循环,为不同查询类别一致地选择相同工具,并行执行多个工具调用,平均延迟保持在45秒以下。

—————————————————————————

完全开源的技术栈证明架构大于算力的优势

当 @SentientAGI 开源系统在成本和延迟上都优于闭源替代方案时,AI Agent的形态会发生质的改变。

StandX @StandX_Official 做市商活动现已上线,每月500万代币奖励池。只需在订单簿中放置maker订单并满足正常运行时间要求就可以获得Maker Hours和代币奖励。

—————————————————————————

核心机制是在每小时内,在价差的10个基点内保持买卖双方的活跃订单至少30分钟。订单价值上限为每账户每边2 BTC,超出上限的订单仅计算到2 BTC。

订单必须放置在主要交易对(BTC/USDT)上,买卖双方都必须活跃才能获得资格。

—————————————————————————

正常运行时间层级和倍数设计很巧妙

更高的正常运行时间=更好的倍数=更多奖励。

Maker Hours = (X / 2) × 倍数

系统在整个小时内以不规则间隔记录所有订单大小,在每小时结束时,所有记录值按降序排列。X₇₀ = 第70百分位位置的值,X₅₀ = 第50百分位位置的值。

最终奖励 = max( (X₇₀ / 2) × 1.0, (X₅₀ / 2) × 0.5 )

—————————————————————————

与Maker Points活动形成完美互补

Maker Points更容易获得,奖励用户放置限价订单即使不执行。Maker Uptime活动则专注于专业交易者。

被动收入:仅通过放置限价订单即可赚取代币

低风险:无需交易,订单只需在订单簿上

每月奖励:每月稳定的500万代币分配

公平系统:奖励与承诺和正常运行时间成正比

@StandX_Official 的流动性深度机制正在启动。

@AIxC_Official @aixcfoundation

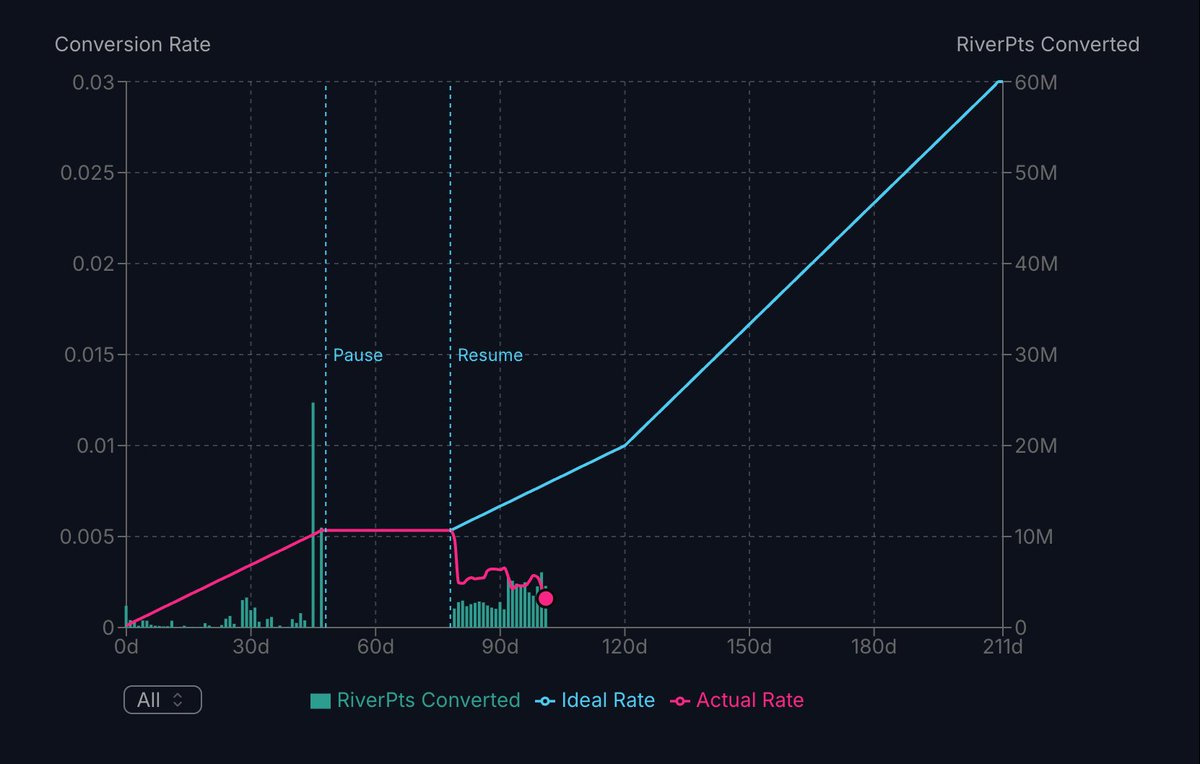

这两天 @RiverdotInc 的热度随着拉盘又起来了

$RIVER 的价格最高也到了15左右

不懂就问,积分现在的兑换是负费率。

即使是质押一年,也拿不到几个币。

如果质押就等于是强制锁仓

到底是谁在赚啊🤣

持有积分到底还有没有出路啊!

Light已经发币了,@StandX_Official 发币还会远吗?

今年DEX永续交易月度处理量超过1.2万亿美元。很直观的感受就是,Aster的出现让Perp变成了今年的主叙事。

当山寨币涨幅放缓时,交易者转向永续合约提取更高收益。Perp交易从激进工具变成风险管理和收益放大的核心机制。

传统中心化交易所的护城河正在被零知识证明、可验证计算、AI自主策略所改变。

相比较之下StandX的代币经济学感觉设计的也很务实。

每月500万StandX代币用于做市商激励计划,按交易表现和做市商数量分配。激励机制确保流动性深度的同时,避免一次性空投后流动性枯竭的问题。

更重要的是DUSD作为收益型稳定币的定位。

持有tDUSD自动获得1.2倍积分倍率,每日完成2笔超过100U的交易额外获得10积分。这种设计既鼓励资金存入,又促进交易活跃度。

50%亏损保障机制更是直接解决了用户最大顾虑。

即使在测试中亏损,最终空投时也有保障,可以放心测试各种策略。

新的一年即将来到,越来越期待 @StandX_Official 的表现。

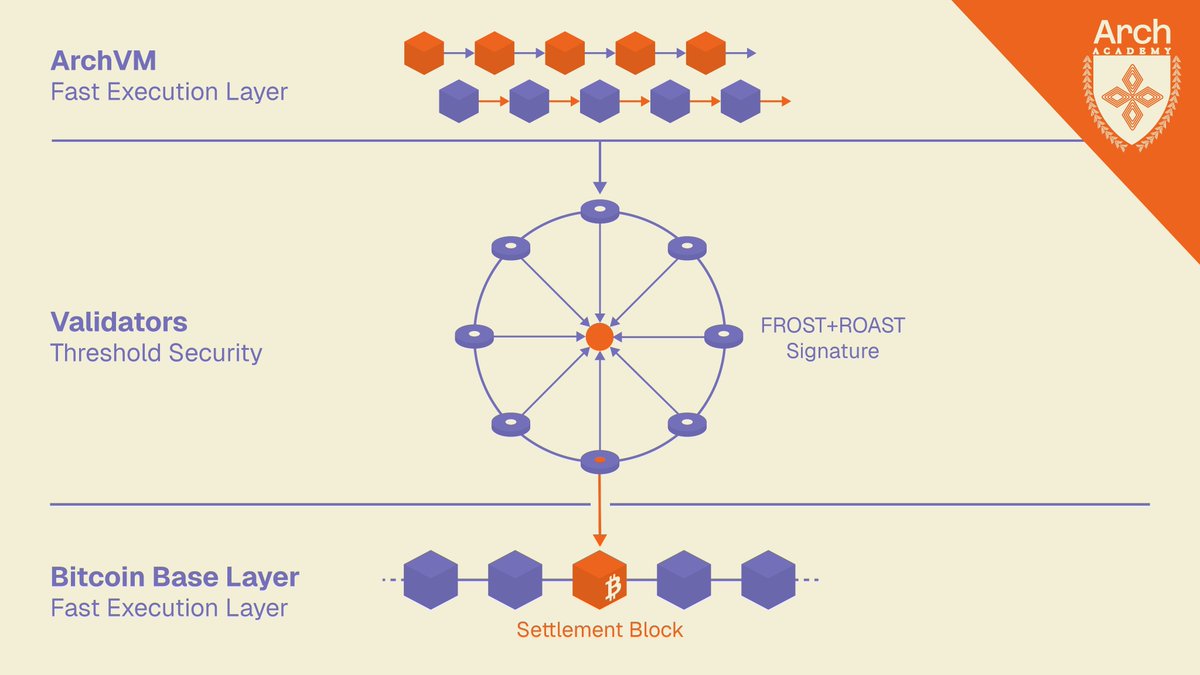

当金融应用要在链上运行时,需要一种方式来协调活动,而不依赖单一机器或单一签名者。安全性依赖于分布式。

没有人有能力单独推送交易,任何应用都不应该依赖于BTC保证外的单点故障。这也就是验证者模型的意义。

@ArchNtwrk 验证者参与评估和签名智能合约,这些合约在Arch执行环境中快速处理,最终作为交易直接进行结算。

ArchVM是基于eBPF的BTC感知虚拟机,引入了并行执行、独立状态和无缝可组合性,这些都是高性能可编程性的必要条件。

Arch使用阈值密码学验证这些交易。使用FROST + ROAST阈值签名方案,需要验证者的多数共识才能产生有效的BTC签名。

系统要做的就是把这些交易,准确无误地映射回比特币主链。

在 ArchVM 内部放行交易的那批验证者,本身就持有 FROST + ROAST 的按份密钥;一处同意,处处一致。

在 ArchVM 内部放行交易的那批验证者,本身就持有 FROST + ROAST 的按份密钥;一处同意,处处一致。

状态更新这块,使用实时 mempool 索引器,外加一个 DAG来对照追踪。

如果中途有变,可以使用“回滚 / 重新应用”的机制兜底,确保状态始终一致。

最终得到的是一套可预期的安全边界、分担的责任模型,以及在比特币上可验证的结果——链上应用可以踏实运转。

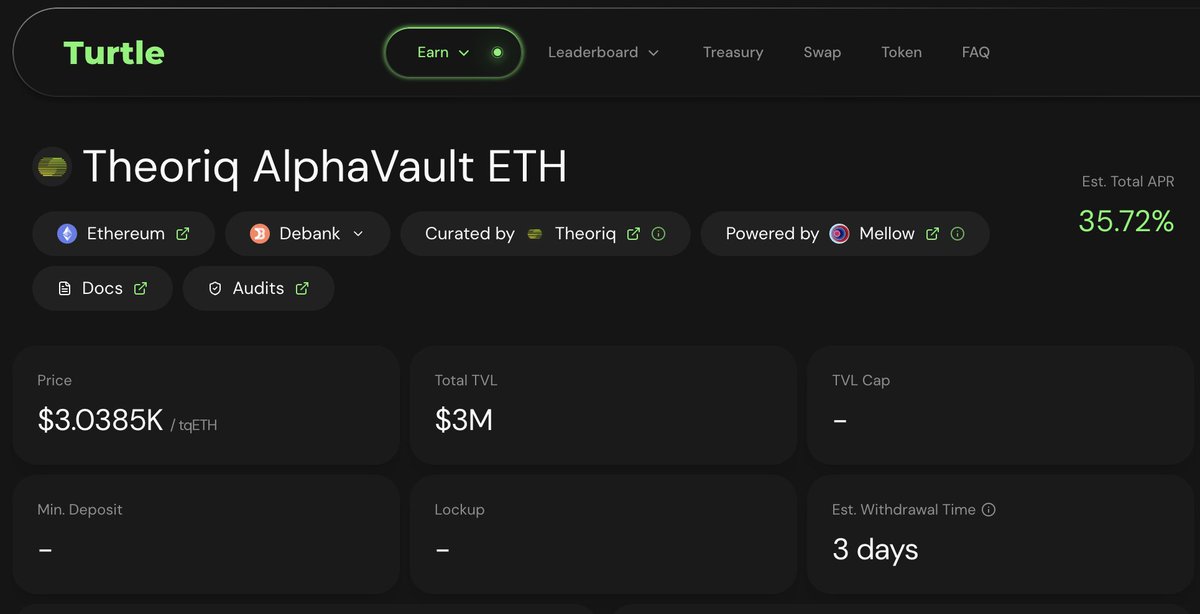

刚看到 AlphaVault (ETH) 正式上线, @TheoriqAI 推出的AI驱动自主分配金库接受ETH存款。

10000000 $THQ (总供应量1%)投入三个月TVL引导计划,配合Turtle平台的深度激励机制。

—————————————————————————

核心在于AlphaSwarm的分配代理

专业分配代理作为主投资组合管理器,平衡预期收益与投资组合波动性。不追求最大收益率,而是寻求给定方差水平下的最高风险调整收益,实时适应市场条件。

初始支持两个子金库策略:

Mellow策划的Lido stRATEGY金库(7690万美元TVL)

StakeWise策划的Chorus One MEV Max金库(1.95亿美元TVL)

—————————————————————————

激励机制

TGE前Nitro提升:每日33,333 $THQ分配给早期存款者,按点数比例分配

基准收益:每1000美元TVL每日1 $THQ,直到达到100,000 THQ/日(相当于10.95%基准收益率)

TGE后提升收益:每日22,222 $THQ通过点数系统分配

质押Turtle的 $TRT 代币可获得最高3倍点数倍增器。

如果质押$TRT等于存款TVL的100%美元价值,获得最大3倍提升。

—————————————————————————

通过AI代理开始管理DeFi资产配置

从手动调整到自主优化,从单一策略到动态分配。

AlphaVault通过24小时存款队列、自动份额铸造、实时收益累积,将传统金库管理升级为完全自主的收益引擎。

传送门:https://t.co/sLbQ6ct1lK

过去两年,衍生品板块的叙事围绕“更深的流动性、更低的滑点、更快的撮合。 @StandX_Official 则把锚点挪到“资本效率与可持续收益”的组合上——把交易基础设施直接与收益层打通,改变了用户进入衍生品市场的动机结构。

核心突破在于重新定义了保证金的价值

传统期货交易中,保证金只是静态抵押品。StandX 通过 DUSD 让保证金变成收益资产——用户在交易的同时,保证金自动产生收益。

每秒计算利息,每周分发收益,就像一个永不停息的引擎。

当交易者持有 DUSD 作为保证金时,不仅能进行杠杆交易,还能获得链上真实收益。让资本效率达到最大化。

前币安期货团队带来的是对衍生品风险管理的深度理解。机构级别的撮合引擎、完善的风控系统、符合 CFTC 指导原则的合规框架。

@StandX_Official 正在建立一个既有 DeFi 开放性,又有传统金融稳定性的交易生态。

早上起来看到 @brevis_zk 的"base-maxxing"策略确实有点意思。当大部分ZK项目还在争夺单一赛道时,Brevis直接选择了全栈覆盖——从跨链数据访问到AI验证,从DeFi计算到身份系统,一套基础设施服务所有场景。

—————————————————————————

⚡️核心在于异构工作负载处理能力

传统ZK项目优化单一用例,Brevis从刚开始就设计为处理完全不同类型的计算需求。zkCoprocessor处理历史数据查询,Pico zkVM执行自定义业务逻辑,TODA机制协调不同硬件资源。

—————————————————————————

最直接的影响是开发门槛的消失

Uniswap v4获得900万美元基金会支持的gas回扣系统,PancakeSwap基于交易历史的VIP折扣,Euler每四小时无信任分发奖励。

开发者不需要K专业知识,用Rust写业务逻辑,ZK层自动处理。智能合约直接访问任意链的完整历史数据,无需预言机或中心化服务。

当验证计算结果只需要几毫秒,当复杂度不再受限时, @brevis_zk 从"信任但验证"真正走向"不信任且可验证"。

当所有区块链都在透明账本上运行时,@ConfidentialLyr 让交易重新获得了真正的隐私权。对比传统的混币器跨链或地址混淆来说,解决了隐私与互操作性的平衡。

—————————————————————————

核心点在于非托管跨链桥接机制

传统隐私链要么孤立存在,要么依赖中心化托管方案。Confidential Layer通过智能合约锁定原始资产,为隐私链上生成等值包装资产。

BTC、ETH、BNB Chain、Sol的资产都能无缝升级为隐私增强版本,同时保持原有的流动性和可访问性。

当BTC通过桥接进入Zano隐私链时,交易细节、发送方、接收方、金额全部加密,但资产价值完全由锁定在比特币网络的原始资产支撑。

—————————————————————————

门限签名技术是整个系统的安全基石

多方参与授权交易,单一节点无法伪造签名。即使部分参与者被攻击,系统依然正常运行。

抗合谋设计让攻击者需要获得多个密钥分片才能伪造签名,安全性呈指数级提升。

通过密码学级别实现去中心化的信任机制。

—————————————————————————

目前已经支持BTC、ETH、BNB、DAI向Zano链的隐私升级,未来将扩展到Arbitrum、Polygon、Cosmos生态。

移动端Confidential Wallet和开发者API的推出,意味着隐私增强功能将从专业用户工具变成日常应用基础设施。

$CLONE 代币的经济模型直接绑定网络价值,质押者享受跨链转账费用分成、联盟奖励折扣、高级隐私功能优先访问权。

每笔跨链交易手续费的40%都会回流给代币持有者,网络使用量增长直接转化为持币收益。

————————————————————————— Bridge-to-Earn 活动目前已经启动

Bridge-to-Earn 活动目前已经启动 通过参与这个活动,可以在 @ConfidentialLyr TGE之前赚取CL1空投积分。

跨链桥接的数量越多,赚取的积分就越多,积分后续可以转换为 $CLONE 代币奖励。

发送方和接收方必须是与网站连接的钱包地址相同。 一旦连接,钱包无法更改。

只有通过Bridgeless链的桥接才会获得积分。

有效的跨链桥接路径包括

ETH→Bridgeless

Zano→Bridgeless

TON→Bridgeless

如果桥接路径不包含 Bridgeless,就无法获得对应的积分及空投奖励。

感兴趣的可以参与一下! 博一下后续的空投!

传送门:https://t.co/4YjMJXM7CO

在现如今的市场“隐私”已经成为讨论热度非常高的话题。ZCash市值从5.5亿美元飙升到最高100亿美元,目前仍维持在约50亿美元。甚至V神也在向加密消息平台捐赠ETH来推动隐私技术的应用。

—————————————————————————

当所有人都在追逐下一个热点时,隐私正在成为唯一在熊市中持续升温的话题。

@ConfidentialLyr 作为首个允许用户将BTC、ETH、SOL、Base等公链资产转移到隐私网络的桥梁,无需将资产转换为隐私币。

可以保留原有资产,但在其上增加一个完全的隐私层。将其视为LayerZero或Wormhole,但专为隐私设计。

—————————————————————————

核心突破在于跨链转移能力

BTC → ETH、SOL → Base,同时可以将资产转化为隐私版本,存入隐私链中。所有桥接费用的40%将返还给 $CLONE 代币的质押者。

已与Bitcoin集成,提供一键隐私功能。

隐私行业市值超过560亿美元,可桥接资产总值超过2万亿美元。

—————————————————————————

Bridge-to-Earn 活动目前已经启动

通过参与这个活动,可以在 @ConfidentialLyr TGE之前赚取CL1空投积分。跨链桥接的数量越多,赚取的积分就越多,积分后续可以转换为 $CLONE 代币奖励。

发送方和接收方必须是与网站连接的钱包地址相同。

一旦连接,钱包无法更改。

只有通过Bridgeless链的桥接才会获得积分。

有效的跨链桥接路径包括

ETH→Bridgeless

Zano→Bridgeless

TON→Bridgeless

如果桥接路径不包含 Bridgeless,积分将不会被计算。

感兴趣的可以参与一下!获得对应积分!

传送门:https://t.co/4YjMJXM7CO

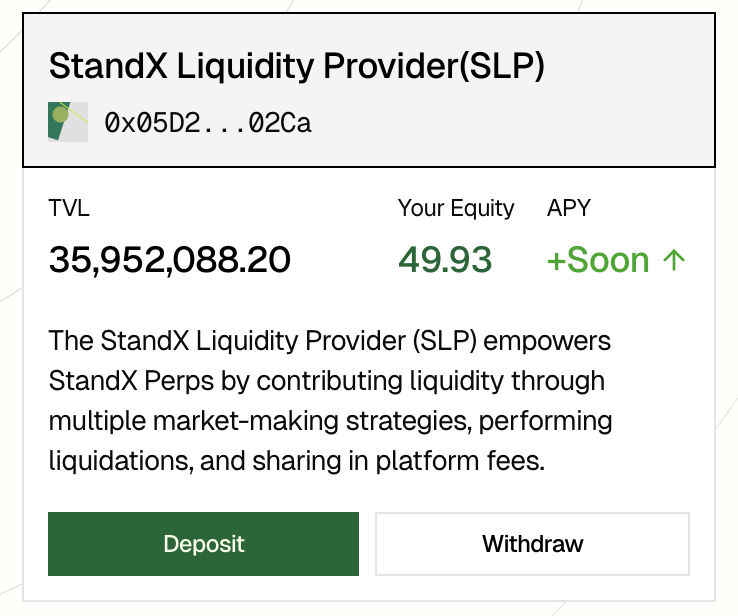

StandX Vaults刚上线几天,TVL已经从初期飙升到超过2倍增长,$17M资金在几小时内流入。

做市商的收益分享模式正在改变DeFi的参与逻辑。

传统DeFi要么承担无常损失风险,要么给一丢丢稳定币收益。

@StandX_Official 让交易者直接分享市场制造商的利润:协议费用分成、$DUSD自动收益、做市收益三重叠加。

从11月24日主网上线到现在,StandX在短短几天内实现了$176M TVL、$55M日交易量。

90%的资金选择BSC链,$DUSD也在所有稳定币TVL排名中排到第33位。

DeFi用户不再满足于被动收益,更多的需要参与市场制造这个最核心的价值创造环节。

当传统交易所的做市商赚取巨额利润时,普通交易者只能承担滑点和手续费成本。

@StandX_Official 让每个人都能成为收益分享者,而不是被收割的对象。

仔细研究过 @brevis_zk 过后,发现其突破不在于更快的证明生成,而在于让历史数据变成可编程资产。

传统智能合约只能访问当前状态,Brevis通过ZK证明让dApp无信任访问全链历史数据。

PancakeSwap基于交易历史提供VIP折扣,Euler每四小时分发10万美元奖励,这些举措都建立在ZK证明而非信任假设上。

当Uniswap Foundation投入900万美元支持trustless路由回扣时,DeFi由"信任但验证"到"不信任且可验证"进行转变。

zkCoprocessor的核心创新在于数据可用性和隐私保护的平衡

用户可以证明自己是早期加密采用者或长期持有者,而无需暴露钱包地址。选择性透明度让链上身份系统成为可能,同时保护用户隐私。

当算力资源从稀缺变成开放市场时

@brevis_zk 让每个开发者都能获得无限计算能力,每个Dapp都能访问全链历史数据。

从不可能到日常,这就是ZK计算基础设施的价值。

刚看到韩国最大交易所之一的Bithumb正式上线 $BOB 韩元交易对。

—————————————————————————

韩国交易所的上币基本上都是有造富效应的。

XION在Bithumb宣布KRW交易对后,几小时内从0.3美元飙升到0.6美元,涨幅超过100%。

韩国散户对直接法币交易对的偏好让每次新上线都像点燃了导火索。

Upbit和Bithumb基本就是这轮牛市的上币效应标杆。

—————————————————————————

$BOB 专注于比特币Layer2基础设施,正好踩在这轮比特币生态复苏的节奏上。当所有人都在讨论比特币扩容和DeFi时,一个专门为比特币构建基础设施的项目获得韩国最大交易所支持,时机恰到好处。

—————————————————————————

从Bithumb最近的上币节奏看,他们明显在加速扩充现货市场。

11月刚上线PIEVERSE、XION,12月又来 $BOB 。

每次都是直接开通KRW交易对,降低韩国投资者的参与门槛。

不得不说 @Build_on_bob_CH 还是有实力!

OpenEden和 @brevis_zk 的合作改写了DeFi奖励分发的规则。不再依赖中心化追踪或不透明的链下脚本,CPI程序通过ZK证明实现完全无信任的奖励计算。

—————————————————————————

大多数DeFi项目的奖励分发依赖人工审核或黑盒算法。用户无法验证自己是否获得了应得的奖励,项目方可以随意调整规则。

这些机制往往吸引投机资金快进快出,造成"农场-抛售-离开"的恶性循环。真正的长期参与者反而得不到应有的回报。

OpenEden的CPI程序彻底解决了这个问题。

—————————————————————————

@brevis_zk 的ZK协处理器每24小时读取链上数据,追踪用户在DEX、借贷市场、流动性再质押协议中的真实行为。

所有计算在链下完成,但通过ZK证明在链上验证。用户可以独立验证奖励逻辑和数据完整性,无需依赖任何隐藏过程。

简洁证明提交到链上,OpenEden的奖励合约验证通过后解锁当日奖励。符合条件的钱包只需一次调用就能领取。

—————————————————————————

CPI专注于持续奖励真实的链上参与,而非一次性空投。透明且可调整的规则通过链上治理流程修改,DAO拥有完全的灵活性。

可编程SDK支持钱包余额、转账、流动性提供、治理参与等各种标准,无需修改现有智能合约。

刚看 @SentientAGI 空投分配还在酝酿中,这意味着每一次贡献都在被记录和计算。从现在到TGE,每个互动、每条反馈、每次参与都会影响最终分配权重。

—————————————————————————

更高的心智份额 = 更高的奖励

Sentient在追踪真正的社区参与度

在Sentient Chat中的活跃程度

Discord社区的贡献质量

X平台上的互动深度

开源研究的实际价值

算法会识别出谁是真正在建设生态。

—————————————————————————

这种动态分配机制比传统快照模式更公平。

传统空投:某个时间点快照,运气成分太大

Sentient:持续贡献累积,价值创造者获得应有回报

—————————————————————————

现在参与 @SentientAGI 还不算晚。

真正的建设者会在TGE时看到回报。

当智能合约被困在当前的牢笼里, @brevis_zk 让它们获得了时间旅行的能力——无信任地访问任何历史数据,跨链验证任何计算结果。

—————————————————————————

核心突破在于TODA机制

异构商品处理:zkVM执行轨迹、跨链证明、历史数据验证需要完全不同的硬件配置。传统方案只能选择一种,Brevis全部支持。

可分解任务:复杂证明作业分解成多个子任务,不同证明者协作完成。单个节点算力不够?网络自动协调。

实时清算:证明生成必须快速完成,拍卖机制在秒级内完成资源分配。

—————————————————————————

从不可能到日常的转变

PancakeSwap基于交易量历史提供VIP折扣,Euler每四小时无信任分发10万美元奖励,Uniswap v4即将实施的路由器gas回扣获得900万美元基金会支持。

这些数字背后是DeFi从"信任但验证"到"不信任且可验证"的根本性转变。

—————————————————————————

当Dapp能够无信任访问全链历史数据时:

风险评估基于用户完整行为画像而非单次交易

跨链身份系统聚合多链数据生成统一声誉

AI推理结果可以在链上数学证明其正确性

游戏资产和成就跨生态验证转移

@brevis_zk 把稀缺的ZK证明资源变成开放市场,任何人都能贡献算力,任何dapp都能获得无限计算能力。

现有空投分发需要自定义合约、后端脚本和人工分配。

团队要计算谁能获得多少奖励,对用户而言只能一味的通过链接去查询空投。

Incentra提供了一条简单路径。每4小时自动捕获Euler在Arbitrum市场的快照,生成奖励计算的ZK证明并发布到链上。

ZK协处理器的核心突破在于将复杂计算从链上转移到链下执行。

当Euler需要为USDC、WETH、USDT、WBTC金库分发10万美元rEUL奖励时,需要消耗数千美元gas费用,还要承担计算错误的风险。

@brevis_zk 通过链下计算时间加权平均持仓,生成简洁的密码学证明,智能合约只需验证证明的正确性。整个过程自动化运行,无人工干预。

流动性提供者不再需要信任奖励计算的公平性。可以自己验证奖励分配。

Euler在一个星期内就完成了部署,零新合约,零运营开销。这就是ZK验证的实际使用场景。

@brevis_zk 正在把ZK证明能力变成公共基础设施,让任何协议都能享受无信任的激励分发。

总算是看到谍照了, @cysic_xyz 即将TGE,这可能是ComputeFi领域最重要的里程碑。

—————————————————————————

TGE时间窗口已经明确。根据前两天的推文,Cube已经进行快照。虽然目前TGE的具体日期不能确定,但技术准备工作已经100%完成。

从社区贡献者到专业矿工,人人都有参与空间。

—————————————————————————

双代币模型

$CYS 作为网络代币,用于支付计算费用、质押获得验证权重、参与网络治理

$CGT 作为治理代币,决定协议参数调整、资源分配策略、网络升级方向

Proof-of-Compute机制把算力贡献直接映射到共识权重。节点通过VRF函数和历史表现竞争出块权,摒弃传统的PoW/PoS模式。

—————————————————————————

@cysic_xyz 的核心价值在于将计算资源从成本中心转变为收益资产。

当AI代理需要推理算力、ZK应用需要证明生成、DePIN项目需要验证服务时,Cysic通过社区治理动态调配资源,用户质押代币获得投票权。

数百万台闲置设备变成持续产生收益的数字资产,同时为开发者提供透明定价的计算服务。

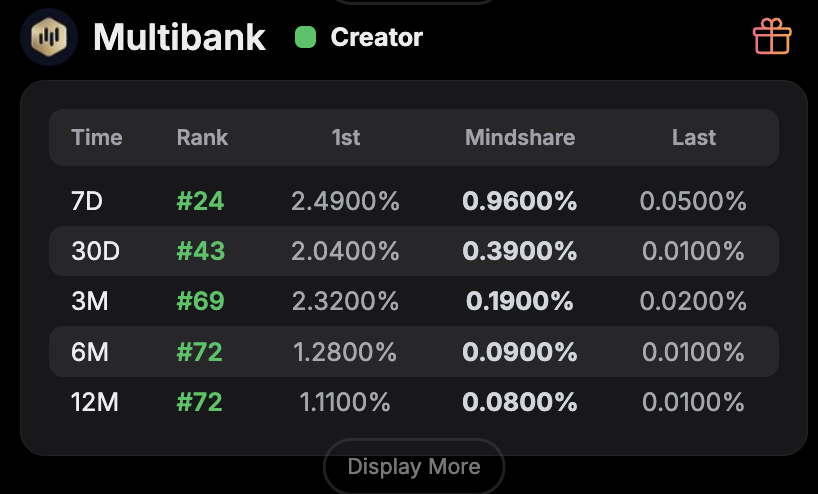

Kaito & @multibank_io 活动进入最后24小时冲刺阶段!

最近几天自己也是一直在补作业😭

基本上6M也是进到前100了。

奖励也并非是 $MBG ,前200是实打实的USDT。

前排的未知基本上已经定榜了,后面的还可以在今天最后临时抱一下佛脚,冲一把!

万一明天榜单更新进去了,说不定还有意外惊喜。

当AWS占据30%的云计算市场、微软Azure占20%、谷歌云占13%时,三巨头控制着全球超过60%的算力资源。

这种中心化正在成为整个网络的致命弱点。一次单点故障就能让半个互联网瘫痪。

ComputeFi不再依赖少数云服务巨头,而是将算力资源分散到全球数千个节点。每台游戏电脑、每个ASIC矿机、每台服务器都变成可编程、可验证、流动性的数字资产。

@cysic_xyz 通过Proof-of-Compute机制让算力贡献直接映射到共识权重。GPU、FPGA、ASIC三种硬件类型都能找到自己的位置,从社区贡献者到专业矿工,人人都有参与空间。

从测试网到100%主网就绪,Venus异构实时证明器集成GPU和FPGA,性能比开源框架领先2-2.1倍。

当需要算力时,网络自动匹配最优资源提供者。通过ZK证明确保任务执行正确性,即使部分节点离线,网络依然正常运行。

ComputeFi的核心创新在于将计算资源从成本中心转变为价值创造引擎。

数百万台设备在大部分时间处于空闲状态,ComputeFi让这些设备变成持续产生收益的资产,同时为开发者提供透明定价的计算服务。

@cysic_xyz 从中心化垄断到去中心化共享,从租用到拥有,从云服务到ComputeFi。

当传统金融巨头决定进入加密行业时,改变的不仅仅是交易方式,而是整个金融生态的游戏规则。 @multibank_io 对生活的影响远比我们想象的深远。

—————————————————————————

MultiBank 2025年上半年收入2.09亿美元,同比增长20%。200万用户基础,350亿美元日交易量,17个国家的金融牌照。

当这样的体量进入加密行业时,会将传统金融与DeFi世界的深度融合。

$MBG 自7月上线以来涨幅7倍,4.4亿美元回购销毁计划已启动。

—————————————————————————

试想一下自己的投资组合不再被地域限制。通过MultiBank,可以用同一个账户交易迪拜金融市场股票、BTC、黄金期货、特斯拉CFD。

Panic Sell可以一键清仓所有加密资产。

Instant Buy支持银行卡、Apple Pay直接购买。

24/7多语言客服,SEPA即时到账。

金融服务从高净值人群走向大众普及。

—————————————————————————

传统交易所依靠技术和流动性竞争,MultiBank拥有20年合规记录和监管背书。

RWA代币化让投资门槛降至50美元,8%年化收益。

从测试到规模化落地, @multibank_io 正在证明regulation meets innovation 是crypto走向主流的必经之路。

当DeFi协议需要AI代理执行策略时,面临的根本问题是

如何证明AI推理的正确性,而不暴露模型参数和交易策略?这就是为什么Agentic DeFi离不开zkML。

—————————————————————————

一般情况下AI代理在链下执行复杂推理,但链上无法验证计算过程的正确性。

用户必须信任代理的决策逻辑。

跨链操作时,每条链都需要重新验证AI模型,导致计算资源浪费和延迟增加。

模型参数暴露给验证者,策略优势瞬间全无。

—————————————————————————

zkML出现后

零知识证明让AI推理变得可验证。代理生成ZK证明确认模型正确执行,链上只需验证数学证明而非重跑整个推理过程。

敏感的模型权重、训练数据、推理输入全程加密,同时保证计算结果的可信性。

一次证明生成,多链验证。AI代理可以在Arbitrum执行策略,在Polygon验证结果,在zkSync结算交易。

—————————————————————————

现实应用正在落地

交易机器人在主网运行,每次决策都生成ZK证明记录到L1,用户可以验证策略执行的正确性。

DeFi借贷协议通过zkML验证借款人信用评分,无需暴露具体财务数据。

跨链套利代理证明其在多个DEX间的价格发现和执行逻辑,确保MEV提取的透明性。

—————————————————————————

面临的问题依然严峻

证明生成成本高昂,大型语言模型的ZK证明仍需数分钟甚至更长时间,限制了实时交易场景。

且系统需要专业GPU集群才能高效生成证明,普通用户难以参与验证。

证明生成依赖少数技术提供商,与DeFi去中心化理念冲突。

—————————————————————————

@cysic_xyz 正在解决这些核心痛点。

通过分布式证明网络,将证明生成任务分解到全球数千个节点,单个证明从分钟级降低到秒级完成。

C1芯片和GPU加速方案让消费级硬件也能参与证明生成。

当任何人都能贡献算力、验证推理时,Agentic DeFi才真正实现trustless interoperability。

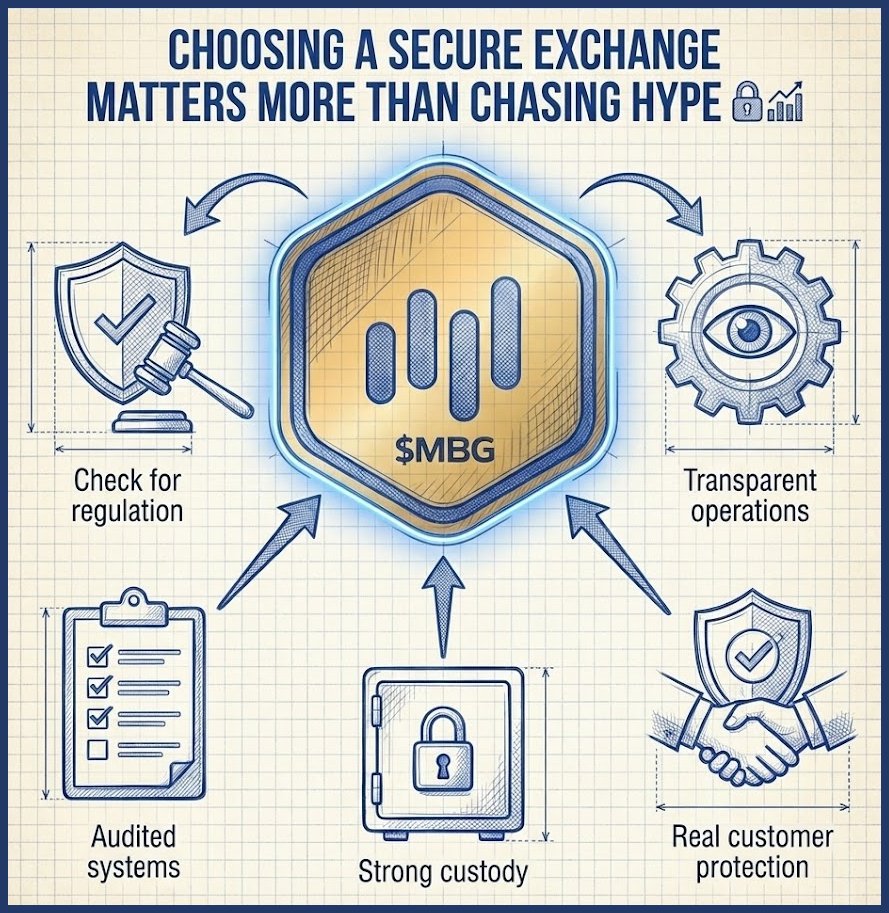

在交易所的选择上,安全性永远比追逐热点更重要 🔒

@multibank_io 用实际行动证明了什么叫真正的安全标准。

—————————————————————————

Hacken安全审计满分10/10

17个顶级金融监管机构的许可证,包括ASIC、VARA、AUSTRAC等权威机构的监督。

从澳大利亚到阿联酋,从合规性到资金安全,每个环节都有专业监管。

Cryptowisser将其评为全球前五最安全的交易所。

—————————————————————————

ireblocks企业级托管,管理整个数字资产生命周期

自动化合规检查,包括KYC和司法管辖区验证

深度订单簿流动性,确保稳定交易

透明的资金分离和冷存储机制

—————————————————————————

2025年上半年$2.09亿营收,单日交易量突破$560亿,超过200万全球客户的选择。

这些数字的背后是 @multibank_io 经过市场验证的稳定性,是在极端波动中依然正常运行的基础设施,是真正能保护用户资产的技术架构。

不用怀疑!大的真的要来了!!!

今晚十点暂停网络并进行最终快照

持有 Cube 的钱包会成为未来代币的分配地址

目前Yaper的排名快照时间未知

也许现在还有机会

Keep Building @cysic_xyz

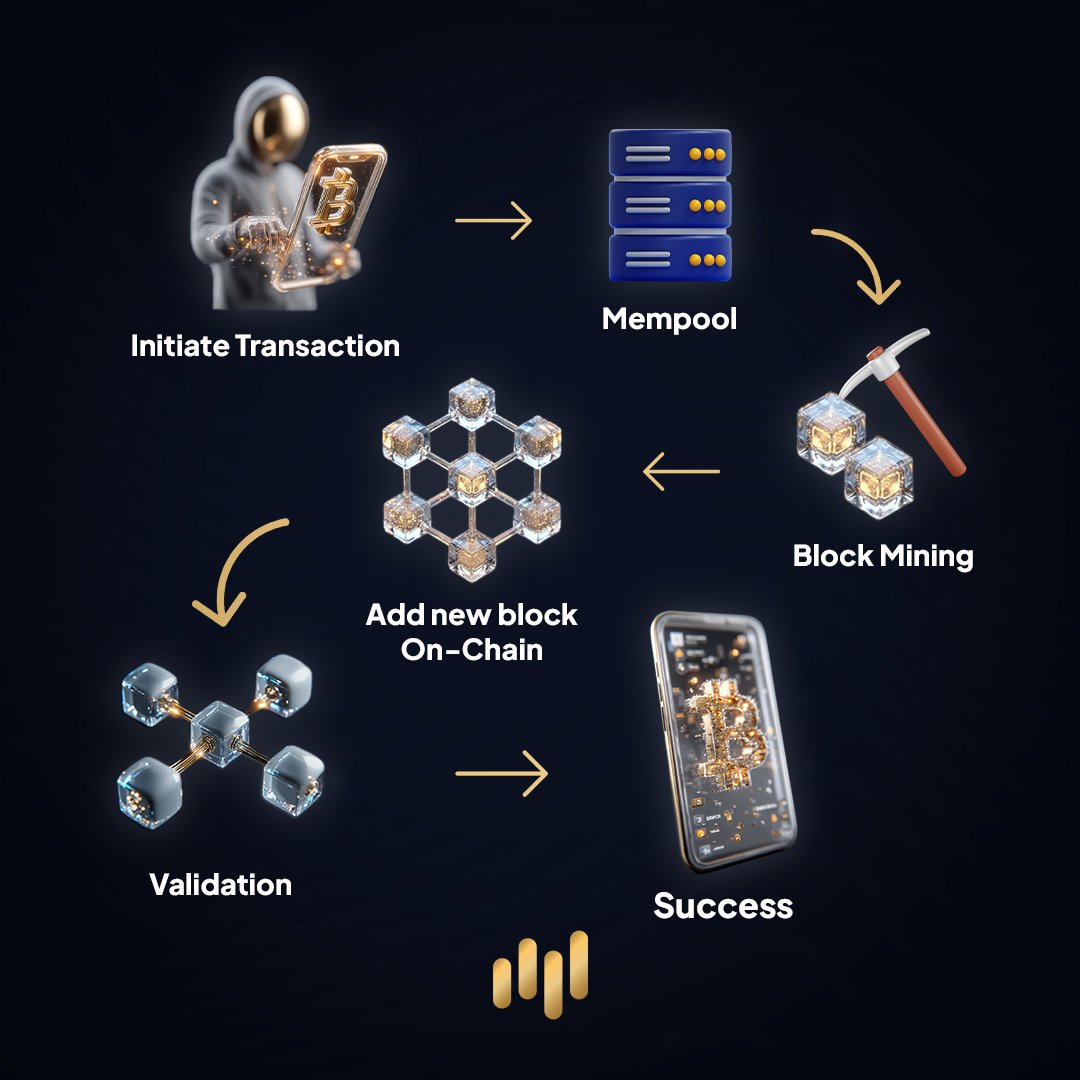

加密交易背后的技术远比想象的复杂得多。

在 @multibank_io 上发送一笔BTC转账时,并非简单的"点击发送"。

—————————————————————————

交易验证的多层防护

交易首先进入内存池等待验证。但在完全监管的平台上,每笔交易都要通过KYC/AML检查、风险评估算法、以及合规性筛查。

MultiBank处理这些步骤的同时,还要确保与15个不同司法管辖区的监管要求保持一致。

当交易量达到每天350亿美元时,这种多重验证机制必须在毫秒级完成。

—————————————————————————

传统交易所只处理加密货币。但当你可以交易BTC/黄金、ETH/特斯拉这样的跨资产交易对时,底层技术需要同时连接传统金融市场和区块链网络。

价格发现机制要实时聚合来自不同市场的流动性,智能路由算法确保最优执行价格。

意味着风险管理系统必须实时监控保证金水平和市场波动。

—————————————————————————

真正的创新在于基础设施整合。

当 @multibank_io 需要处理现货交易、衍生品、跨资产配对、法币出入金、以及即将推出的RWA代币化时,后端架构的复杂度是指数级增长的。

每个组件都必须无缝协作,同时满足不同监管框架的要求。

Netflix流媒体、ChatGPT对话、游戏渲染,背后都是算力在燃烧。但这些资源被少数云服务巨头垄断,定价不透明,准入门槛极高。

—————————————————————————

传统云计算

中心化风险:AWS占据30%市场份额,一次故障就能让众多企业瘫痪

资源浪费:数百万台PC电脑、矿机、服务器大部分时间处于闲置状态

准入门槛:高端GPU价格飞涨,小开发者买不起专业硬件

—————————————————————————

@cysic_xyz 通过ComputeFi构建计算基础设施。

将GPU、ASIC矿机、服务器转化为可编程、可验证、可交易的数字资产。

任何人都能贡献闲置算力获得收益,任何人都能按需获取计算资源。

四层模块化架构:

硬件层支持GPU到ASIC的异构设备

网络层通过Proof-of-Compute共识机制协调资源分配

应用层统一ZK证明、AI推理、挖矿等多种工作负载

治理层让社区动态调整网络参数。

—————————————————————————

从成本中心到价值创造引擎,从封闭花园到开放市场。

@cysic_xyz ComputeFi将解锁算力流动性。

当一个传统金融巨头带着每日350亿美元交易量进军加密货币领域

$MBG 代币在上市后7个月内涨幅达到700%

@multibank_io 对我们日常生活最大的影响是金融边界正在消失

—————————————————————————

成立于2005年的MultiBank,拥有17个监管牌照、200万客户,现在通过四大生态系统建立金融关系。

传统CFD交易、机构外汇ECN服务、受监管加密交易所、现实世界资产代币化。

—————————————————————————

最直接的影响体现在投资门槛的降低。

迪拜丽思卡尔顿公寓现在可以50美元起投,年化收益8%。通过Mavryk区块链的ERC-3643标准,豪华地产变成数字资产。

$MBG 代币持有者享受交易费折扣、质押奖励、项目早期准入权。当在MultiBank交易时,每笔手续费的20%都会用于代币回购销毁,直接降低市场供应量。

传统金融的2万亿美元日交易量开始与DeFi生态融合。机构投资者通过MEX交易所进入加密市场,散户通过MultiBank获得机构级别的交易工具和安全保障。

当监管合规成为加密交易的标配,当VPS免费托管让算法交易平民化,当AI辅助决策变成日常功能时。

金融服务从奢侈品变成了基础设施。

—————————————————————————

当传统金融机构开始认真对待加密货币时,我们的金融生活正在被改变 @multibank_io

三年技术积累终于到了收获期。 @cysic_xyz 不再是单纯的硬件加速项目,而是重新定义计算基础设施的游戏规则。

Cysic AI让AI推理具备了密码学可验证性。

当GPT给到答案时,只能被动选择相信。当Cysic AI给你答案时,你拿到的是数学证明。每个推理步骤、每个决策逻辑都能通过ZK证明独立验证正确性。

Cysic ZK把证明生成从奢侈品变成日用品。

C1芯片实现单芯片4倍性能提升,97%的证明在10秒内完成,硬件成本降到10万美元以下。Plonky2、Halo2、Gnark等主流ZK系统的GPU加速方案,性能领先开源框架50%以上。

Cysic Network把闲置算力变成流动资产。

数百万台游戏电脑、矿机、服务器大部分时间处于空闲状态。ComputeFi让空闲设备变成持续产生收益的数字资产,同时为开发者提供透明定价的计算服务。

通过这三个独立的产品构建完整的计算经济生态系统。

AI推理需要可信验证,ZK应用需要高效证明,DePIN项目需要去中心化算力。传统云服务的固定付费模式根本跟不上需求变化。

@cysic_xyz 通过社区治理动态调配资源,用户质押代币获得投票权,网络始终响应真实市场需求。从信任但验证到不信任且可验证,从成本中心到收益资产。

刚看到 @cysic_xyz 宣布为AI网络NOYA提供零知识证明技术支持。

NOYA作为全链收益聚合器,需要在多链环境下实时优化流动性配置。AI模型24/7扫描市场,预测收益率变化,但如何证明这些AI决策的正确性?

传统方案要么牺牲透明度,要么承担高昂的链上计算成本。

@cysic_xyz 的zkML解决方案是AI模型在链下执行复杂推理,生成零知识证明在链上验证结果。既保护模型权重隐私,又确保策略执行的可信度。

C1 ASIC芯片实现单芯片4倍性能提升,专门针对ZK证明生成优化。GPU加速方案覆盖主流ZK系统,性能领先开源框架50%以上。

当NOYA需要处理大规模实时证明生成时,传统云服务根本跟不上速度。 @cysic_xyz 的分布式证明网络通过硬件加速和网络协调,将证明生成延迟降到最低。

Brevis如何用zkTLS + Pico zkVM实现InfoFi without Doxxing?

核心在于将隐私计算变成可用的基础设施。

————————————————

Web2平台掌握用户所有数据,但无法在链上证明真实性

跨平台声誉系统依赖中心化API,存在单点故障风险。

用户想要证明自己的社交影响力或交易记录,必须暴露敏感信息。

DeFi协议无法访问用户在其他平台的行为数据进行风险评估。

————————————————

@brevis_zk 正在改变游戏规则

zkTLS让任何Web2数据都能生成ZK证明,不需要平台API支持。

Pico zkVM作为世界最快的ZK虚拟机,实现实时证明生成。

模块化协处理器架构支持数据验证、机器学习推理、轻客户端、身份认证

ProverNet引入异构证明市场,GPU、ASIC、FPGA都能找到最优配置

今年在行业内讨论最多的就是“合规”,传统金融巨头入局加密货币时,大多数人问的是"这会成功吗?"

但真正的问题是传统金融巨头会如何重新定义整个行业。

@multibank_io 在设定新的行业标准。

—————————————————————————

2005年成立至今,MultiBank管理着超过4.5万亿美元的年交易量。17个金融监管牌照,覆盖五大洲。无债务的资产负债表,2025年上半年收入2.09亿美元。

当这样的金融机构进入加密领域时,他们带来的是20年积累的合规经验和机构级基础设施。

并且获得UAE VARA和澳大利亚AUSTRAC双重监管,Hacken安全审计满分10/10。

—————————————————————————

$MBG 的经济模型区别于传统加密项目。

4400万美元的回购销毁计划直接与MultiBank 的实际业务收入挂钩。每天350亿美元的交易量为代币提供真实的经济支撑。

跨资产生态系统让用户可以在外汇、大宗商品、股票和加密货币之间无缝切换。

—————————————————————————

最重要的是监管合规带来的信任基础。

95%的加密平台仍然处于监管灰色地带,机构资金因此望而却步。 @multibank_io 通过完整的合规框架为机构投资者提供了进入加密市场的安全通道。

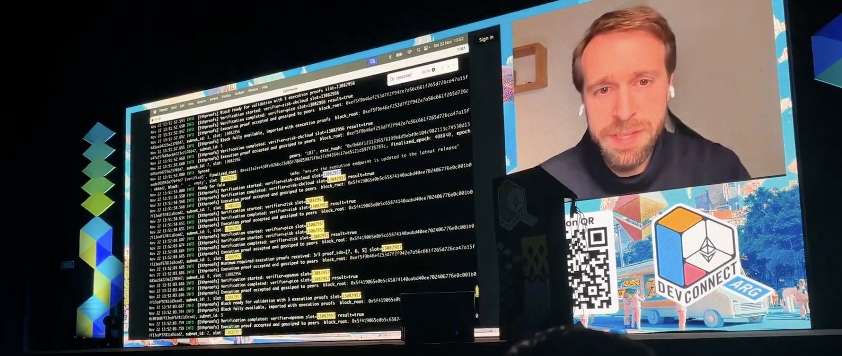

刚看到Justin Drake 在ETHProofs的演示,40秒展示了zklighthouse客户端如何实现。三个最快的ZK证明同时验证,来自Brevis Pico ZKVM 和 ziskvm,然后直接完成区块确认——完全跳过重新执行区块交易的步骤。

—————————————————————————

传统区块验证需要每个节点重新执行所有交易来确认状态转换的正确性。整个过程消耗大量计算资源,限制了网络处理能力。

@brevis_zk 通过ZK证明直接验证计算结果,节点不再需要重复执行相同的计算。

Brevis Pico ZKVM已经实现99.6%的以太坊区块在12秒内完成证明生成,96.8%在10秒内达到实时标准。硬件成本降低50%,单个64×RTX 5090 GPU集群就能处理当前45M gas限制的区块。

—————————————————————————

当验证变成数学证明而非重复计算时

网络带宽从Megagas跃升到Gigagas成为可能

以太坊基金会的2031年路线图目标是10亿gas/秒的处理能力

@brevis_zk 的出现,会让复杂DeFi协议、AI推理、跨链验证都能在L1层面实现,不再受限于gas成本和计算瓶颈。