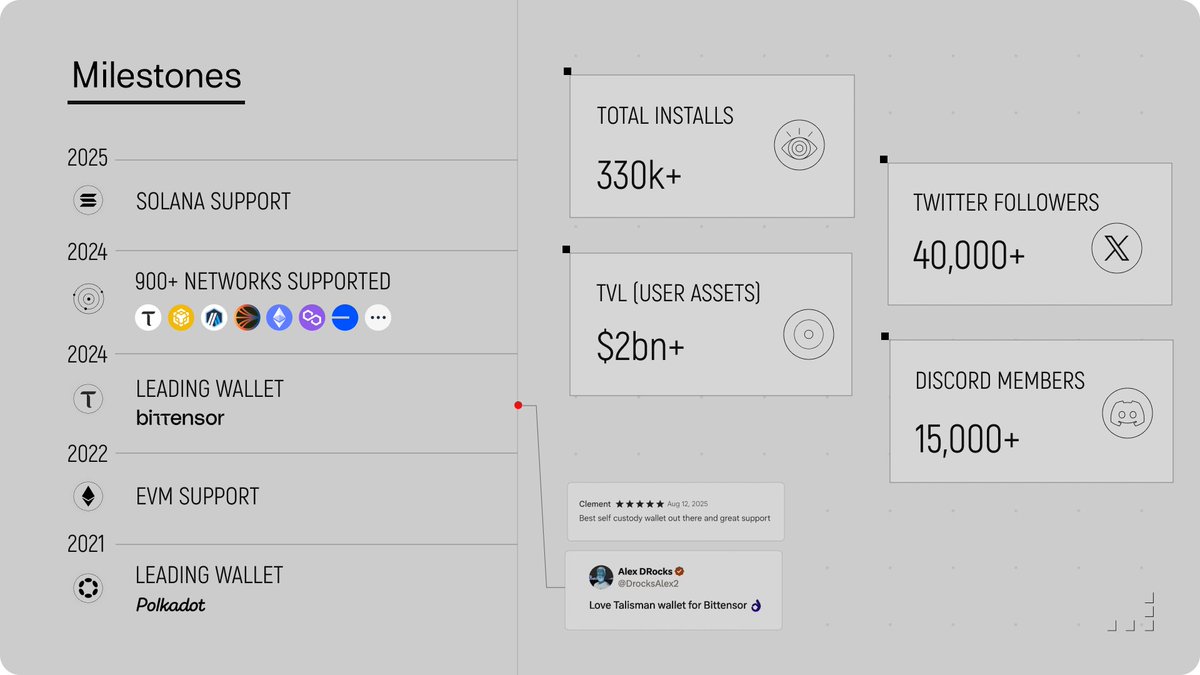

从叙事到结构:$TICKER 能否在智能协议赛道建立“结构性护城河”?@wearetalisman

进入2025年后,Web3市场的智能协议叙事几乎被讲烂了。无论是AI DeFi、AgentFi还是自学习合约,项目们都在抢“智能”这个词,但很少有人能落地到结构层。

大多数产品停留在应用层创新——换一套界面、包装一个模型、做个AI助手。

真正能改变协议运行逻辑的底层架构,依旧稀缺。

这就是 $TICKER 的机会:它试图让“智能”不是附加功能,而是成为协议设计的一部分。换句话说,不是“在合约外做智能”,而是**“把智能写进合约里”**。

$TICKER 的核心竞争力,不在AI,也不在算法,而在“模块化”。

它把智能逻辑拆分成多个可组合的微模块(Smart Unit),每个模块都能独立执行策略、学习参数,并可被其他协议直接调用。

这种结构的意义在于:

复用性:其他项目不需要从零构建AI系统,只需调用 $TICKER 模块;

组合性:不同智能模块之间可自由拼接形成复杂策略;

演化性:模块会根据数据自我优化,类似“链上微神经网络”。

这种模块化智能协议的设计,让 $TICKER 的技术壁垒不仅是算法能力,而是系统结构本身的扩展潜力。它不做单点工具,而是做成一个“智能操作层”。

$TICKER 的智能模块最先落地在 DeFi 领域,比如策略执行、流动性调度、资产清算监控。

但更大的空间其实在生态层的“嵌入式智能”——即让其他项目可以直接集成智能逻辑,而无需自己训练模型。

这一点有点像以太坊早期的合约标准化(ERC体系):先标准化,再生态化。

未来,无论是治理DAO还是跨链协议,都可能通过 $TICKER 接口获得一层“可思考”的智能逻辑。

换句话说,它不是要替代谁,而是成为所有协议的“智能补全层”。

$TICKER 的代币模型本质是围绕“计算使用权”展开的。每一次调用智能模块或执行学习任务,都会消耗代币。

这意味着代币价值与实际使用量挂钩,而非仅依赖流动性叙事。

更有意思的是,它的生态设计倾向于“多层循环”:

项目方支付 $TICKER 调用费;

节点提供计算算力并获得奖励;

模块开发者通过收益分成获得激励;

同时代币在这一过程中持续销毁。

这种设计让 $TICKER 的代币更接近一种“智能算力凭证”,而不是单纯的功能代币。它的价值锚定点,是生态使用率本身。

智能化越深入,黑箱问题越明显。

当协议开始“自我学习”,社区需要一个能解释其行为的治理机制。

目前 $TICKER 的部分策略仍缺乏充分的可解释性——例如参数权重的调整机制不透明,或模型更新周期由核心团队掌控。

此外,智能模块间若出现逻辑冲突,可能导致系统级风险。

这些问题决定了未来的关键不在“智能更强”,而在治理更清晰。

在智能协议时代,治理本身也必须是智能的,否则整个体系就会变得不可控。

在我看来,$TICKER 参与的并不是一场短期叙事战,而是一场长期标准化竞争。

未来几年,Web3 的智能层会像当年的 Layer2 一样爆发——无数协议在比拼性能、兼容性与生态联动。

$TICKER 如果能在“智能模块标准”上率先站稳,建立接口生态,就可能成为智能协议的“ERC层”。

那时,项目之间的竞争将不再是“谁更智能”,而是“谁更可扩展”。

而这,正是 $TICKER 可能构建出真正护城河的地方。

传送门🚪:https://t.co/ebfigiCnnn

@ProjectXHandle @ChainGPT_Pad

#ChainGPT @Chain_GPT $CGPT$SEEK #Talisman

来自推特

免责声明: 以上内容仅为作者观点, 不代表CoinNX的任何立场, 不构成与CoinNX相关的任何投资建议。