刚和团队开完会,确认后天 @Saymore_ai 新版本上线!

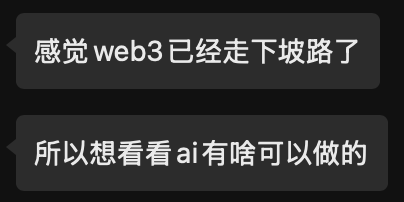

现在的社交平台都是在玩一场“流量”的无限游戏,但在今天,这场游戏已经由于 AI 的强力介入而逐渐崩盘。

当内容不再稀缺,什么才是真正的价值?

我们想尝试提供这个答案!

我能保证这是一个和现在所有社交平台都完全不同的产品,欢迎进群体验~

【发币不服务于商业,而是服务于政治】

朋友:你为什么要去做AI而不是web3产品呢?

我:在写完这篇《预期》文章(https://t.co/dt0rERlgOP)后,我曾陷入长久的自我怀疑:如果一个行业的存在只需要预期,难道它的存在只是为了制造泡沫吗?

花了一年时间,我终于想通了:“发币”本质上不是服务于商业,而是服务于政治。

商业的内核是“效率”与“服务”,但这恰恰是 Web3 去中心化的弱点。

而政治的内核是“立场”与“分配”。不管是权力构建、共识达成抑或是利益的二次分配,这些都是 Web3 的优势所在。

AI 则是相反,它的存在就是让事情变得更快、更便宜、更好用。

接下来又是一场垂直场景的数据抢夺大战

数据=垄断

刚体验了罗永浩最近采访的@lovart_ai,结合自己在做AI产品的经验,现在AI方向C端的产品方向已经逐渐清晰。

即——如何把AI融入现有的互联网场景,从而达到1+1>2的组合成功。

本质来说大家都无法卷底层“大模型”,只能卷“用户和AI配合的顺畅度”。

而这也恰恰是大公司懒得去做的,他们没必要在一个场景花这么多心思,但这份心思足够养活一个小团队。

现在每天都会看看 @Saymore_ai 的AI简报 防止自己错漏任何重要消息

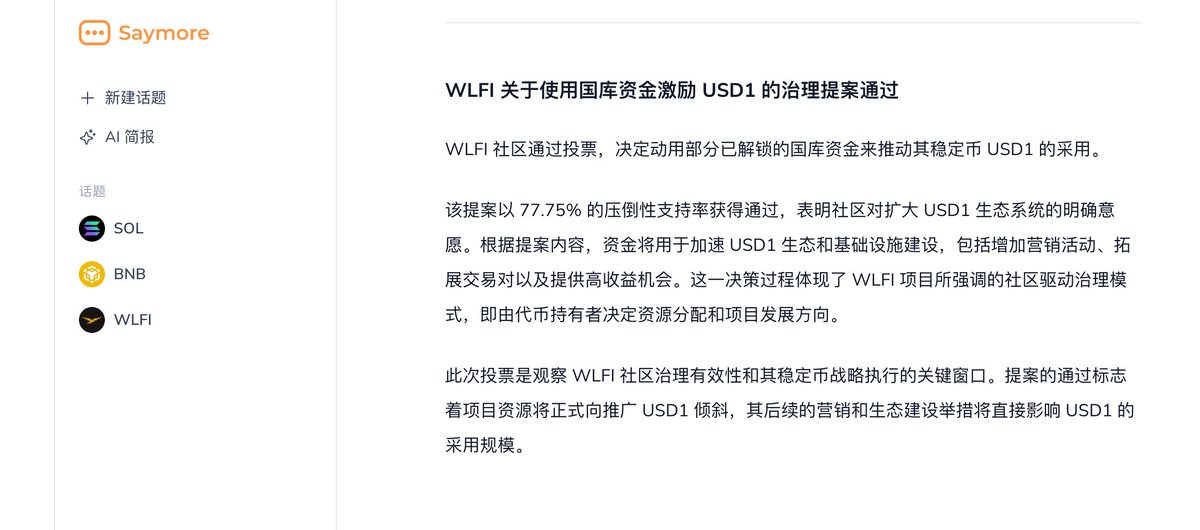

果然昨天 “WLFI 通过使用国库资金激励 USD1 的治理提案”,今天立马BTC破93000。

现在 BTC 涨跌都要看 WLFI 的面子才行

2026 年,是过去 30 年里创办公司的最佳时机。

这句话来自 @gregisenberg ,

也正是我这段时间最强烈的感受。

过去二十年,产品的核心优势在于:

资本、工程师,以及规模化的能力。

但现在,真正且几乎唯一的壁垒,是创始人(团队)对“人、AI 与世界”整个系统做出的判断。

在这个阶段,

没有清晰判断的执行,只会制造噪音。

当“几乎什么都能做”成为现实,挑战反而变成了:

在一万种可能性中,找到那个可能是唯一成立的解,并选择相信它。

这也是为什么,

Saymore 直到现在才开启公测。

幸运的是,在 7 个月不断推翻、重来、再判断的过程中,

我们终于找到了这个方向。

在接下来的迭代里,期待与你们相遇!