🔴|以太坊为什么要分叉?

————————————————————

传统的区块链分叉往往伴随着社区的分裂,比如以太坊和以太坊经典(ETC)的分叉源于对“是否回滚被黑客攻击的DAO合约”的主观判断。

这种分叉依赖于社交共识——谁能说服更多人,谁的链就“活下来”。

Eigenlayer 的定义则试图改变这一现状,通过“预先定义”和“自我验证”两个关键词,将分叉的触发条件从模糊的道德或经济争论,转向清晰的技术规则

——预先定义:意味着分叉的条件不是事后争吵的结果,而是提前写入协议,像法律条款一样明确。这降低了临时决策带来的不确定性。

——自我验证:强调事件的可验证性必须去中心化,任何节点(甚至轻节点)都能独立判断是否达到了分叉条件,避免依赖中心化的“权威”解释。

1)以太坊已有规则的潜力与不足🔻

以太坊已经有一些“预定义事件”可以作为分叉依据,比如无效区块被拒绝、超时时限的重组被否决等。

这些规则确实体现了一定的“自我验证”特性,尤其是前三点(无效区块拒绝、超时重组拒绝、不可用区块拒绝),因为它们可以通过节点的本地检查独立完成。然而,验证者审查和客户端bug暴露了当前规则的局限性。

1、验证者审查的验证难题:

如你所说,验证者审查目前只能依赖“间接证据”,比如社交媒体上的投诉。这种方式显然不够“自我验证”,因为它容易被操纵(比如有人恶意造谣),而且无法算法化。如果要让审查成为分叉依据,必须设计出技术化的指标,比如“连续X个区块未包含某类交易”的可观察标准。这样才能让节点独立判断,而不是依赖外部信息。

2、客户端bug的复杂性:

客户端bug虽然可以通过伪代码规格验证,但实际操作中,节点运行者的技术能力参差不齐。如果大多数节点无法及时识别bug并达成一致,分叉的执行阶段可能陷入混乱。这正是客户端多样性(client diversity)的重要性所在——单一客户端主导容易导致“bug即命运”的局面,而多样性则分散了风险。

2)分叉不包括的🔻

1、分叉提议者进行审查的情况,例如区块提议者审查某些内容。

2、因为Lido、Coinbase或者谁有33%的 stake就分叉

3、因为应用或用户层级错误而进行分叉。

分叉应当聚焦于协议层面的核心问题,而不是外部因素或次级错误。这其实是在划定分叉的边界,防止其被滥用为政治工具。比如:

——如果因为Lido或Coinbase持股33%就分叉,这本质上是针对经济权力而不是技术故障,显然偏离了“自我验证”的原则。

——应用层错误(比如某个DApp崩了)也不应触发分叉,因为这超出了区块链底层的职责范围。

这种边界设定非常关键,它避免了分叉变成“谁声音大谁有理”的游戏,同时也保护了以太坊的去中心化精神。

3)从准备到执行:分叉的理想流程🔻

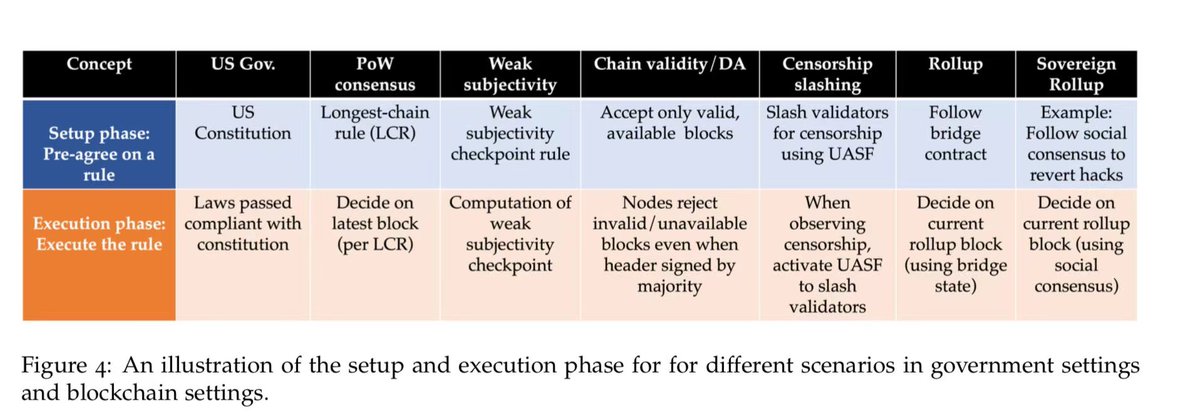

白皮书中提到的两个阶段:

——准备阶段:以太坊社区需要达成共识,将分叉条件写入协议代码,并在链上公开透明。这不仅是技术任务,更是治理任务,需要平衡各方利益。

——执行阶段:一旦条件触发,节点根据本地验证自动执行分叉,无需人为干预。这要求条件设计足够精确,避免模棱两可。

但现实中,准备阶段的共识达成可能是最大难点。以太坊的升级(如PoS转型)已经表明,即使是技术改进,也会因利益分歧拖延多年。分叉条件的制定恐怕会面临更大争议。

📍结论:

以太坊分叉的本质是为了维护网络的安全性、可信度和去中心化,而 “预先定义且自我验证”框架试图让这一过程更客观、更自动化。

现有规则是个很好的起点,但要真正实现这一愿景,还需要在技术设计(特别是审查检测)和社区治理上做更多努力。未来,分叉可能不再是撕裂社区的“内战”,而是协议自我修复的“手术刀”——前提是我们能把规则定得足够好。

#ETHFI

🔹原文编译链接:https://t.co/60Pioobip5

From X

Disclaimer: The above content reflects only the author's opinion and does not represent any stance of CoinNX, nor does it constitute any investment advice related to CoinNX.