数据洪流中如何捕捉真正的Alpha?Bubblemaps给出了新答案

区块链的透明性是一把双刃剑。尽管所有交易数据公开可查,但海量的链上信息往往以原始、无序的状态呈现,普通用户甚至专业分析师都难以从中提炼有效信号。这种数据过载的困境催生了一种新的需求——将杂乱无章的链上活动转化为可操作的洞察。Bubblemaps的诞生,正是为了解决这一核心矛盾。

从透明到可读:信息结构的价值跃迁

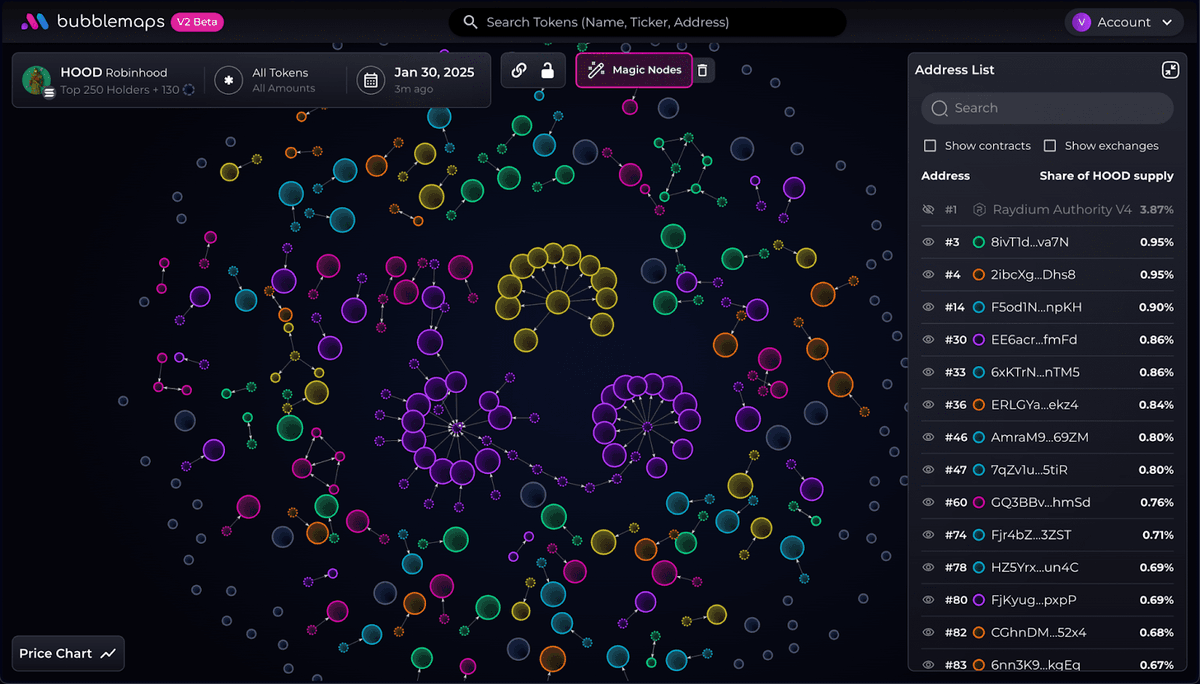

Bubblemaps的本质是一个链上智能可视化引擎,但其真正的创新在于对数据的解构能力。传统的区块链浏览器如Etherscan只能提供线性交易记录,而Bubblemaps通过代币分发映射、钱包集群分析和隐藏关系挖掘,将原始数据转化为网络拓扑图。例如,某个代币的持有者若集中在少数关联钱包中,其价格波动可能并非市场行为,而是人为操纵的结果。这种结构化的呈现方式,让原本需要复杂链上分析才能发现的模式变得一目了然。

这种能力衍生出了一个新概念——InfoFi(信息金融)。如果说DeFi通过智能合约重构了资金流动,那么InfoFi则通过数据结构化重构了信息流动。Bubblemaps扮演的角色类似于金融市场的彭博终端,但它的分析维度更偏向链上行为的网络效应而非传统基本面。

视觉化作为竞争壁垒

Bubblemaps的界面设计是其差异化核心。与大多数数据分析工具不同,它摒弃了数据表格或仪表盘的常规形式,转而采用气泡图(Bubble Map)作为主要载体。每个气泡代表一个钱包集群,其大小反映持仓规模,颜色区分关联强度,而位置则暗示资金流向。这种设计使得“鲸鱼钱包操控”“交易所充提异常”等复杂现象能够被非技术用户瞬间识别。

这种低门槛的特性扩大了其用户基础。从https://t.co/SXBpnpAg2g上的MEME币交易者到CoinGecko的机构研究员,都可以在不编写SQL查询或调用API的情况下,直接通过视觉模式发现套利机会或风险信号。整合至Etherscan和DEXScreener等平台后,Bubblemaps进一步将自己嵌入用户的工作流,而非作为一个独立工具存在。

代币经济的信息杠杆

$BMT代币的设计体现了Bubblemaps对信息价值的定价逻辑。代币不仅用于支付高级分析功能,还赋能社区驱动的Intel Desk——一个用户贡献调查结果的众包层。例如,当某个用户通过Bubblemaps发现某项目方钱包异常移动并提交报告后,其他用户可通过质押$BMT对结论投票,验证后的信息会成为平台的可信数据源。这种机制将信息的生产、验证和消费闭环,形成去中心化的情报网络。

值得注意的是,$BMT的应用场景不仅限于交易分析。在合规领域,它可用于追踪黑客资金路径;在InfoFi生态中,它可能成为链上衍生品的定价依据之一。这种多层次的效用设计,让代币脱离了单纯的治理符号,更像是一种“信息燃料”。

基础设施的隐形渗透

Bubblemaps的扩张策略值得玩味。它没有选择直接面向C端用户推广,而是通过集成到Etherscan、Photon等高频使用的工具中,成为底层数据层的一部分。这种“寄生式增长”降低了获客成本,同时提高了迁移壁垒。当用户在CoinGecko查看代币详情时,Bubblemaps的持仓分布图已经默认嵌入页面——这意味着它正在成为链上数据分析的事实标准。

这种渗透也反映了Web3工具演化的趋势:垂直化工具通过API相互咬合,最终形成一个模块化分析堆栈。Bubblemaps占据的正是这个堆栈中的“视觉化中间件”生态位,既不需要替代Etherscan的数据检索功能,也无需与Nansen的链上标签竞争,而是聚焦于二者的交集——信息的可读性转化。

链上情报的范式重构

在传统金融市场,信息不对称是利润的核心来源。Web3虽然消灭了数据垄断,但创造了新的不对称——信息处理能力的不对称。Bubblemaps的价值在于,它通过可视化降低了这种能力的门槛,让更多参与者能够识别MEV机会、规避Rug Pull风险或发现早期Alpha。

未来的挑战或许在于信息的过载与噪音。当所有人都能轻易读取链上信号时,超额收益可能迅速衰减。但Bubblemaps的护城河恰恰在于其持续的算法迭代——如何从相同的原始数据中提炼出比别人更深的洞察,将是这场InfoFi竞赛的下一个赛点。

@bubblemaps #Bubblemaps $BMT

本文首发币安广场: https://t.co/c72kvYKJyp

From X

Disclaimer: The above content reflects only the author's opinion and does not represent any stance of CoinNX, nor does it constitute any investment advice related to CoinNX.