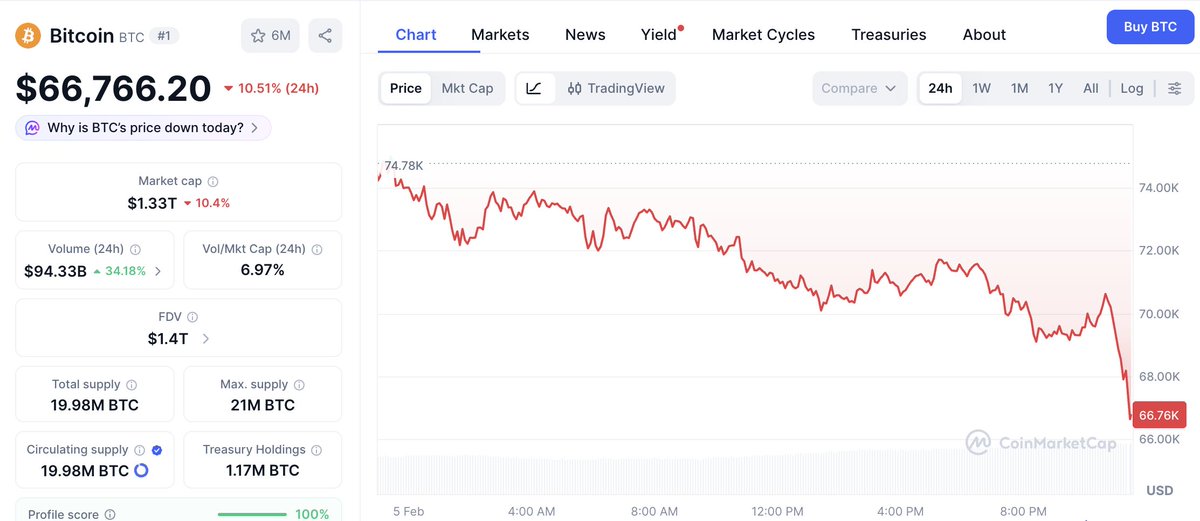

神鱼老哥的这个网站功能很全,在熊市定投这件事情上我觉得会有很大帮助,建议大家收藏备用:

https://t.co/0y3tAcnRRV

他有几个关键数据:

① 恐惧 & 贪婪指数(情绪)

② 200WMA(长期成本锚)

③ MVRV Ratio(链上盈亏)

④ 矿机关机价区间(供给压力)

⑤ Balanced Price(估值中枢)

从现在的关键数据来看,属于不错的抄底区间,至少可以开始行动了!

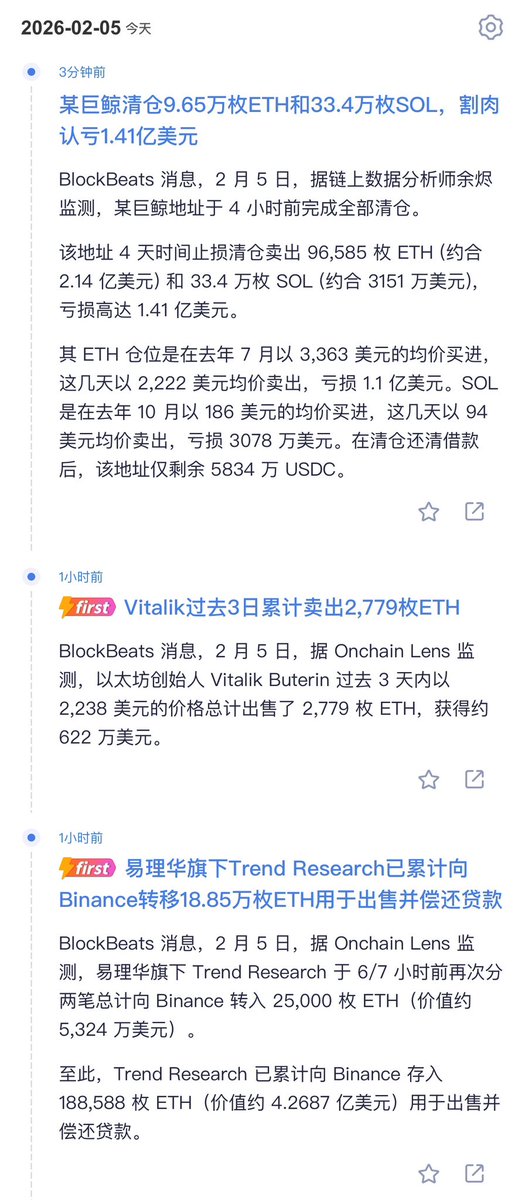

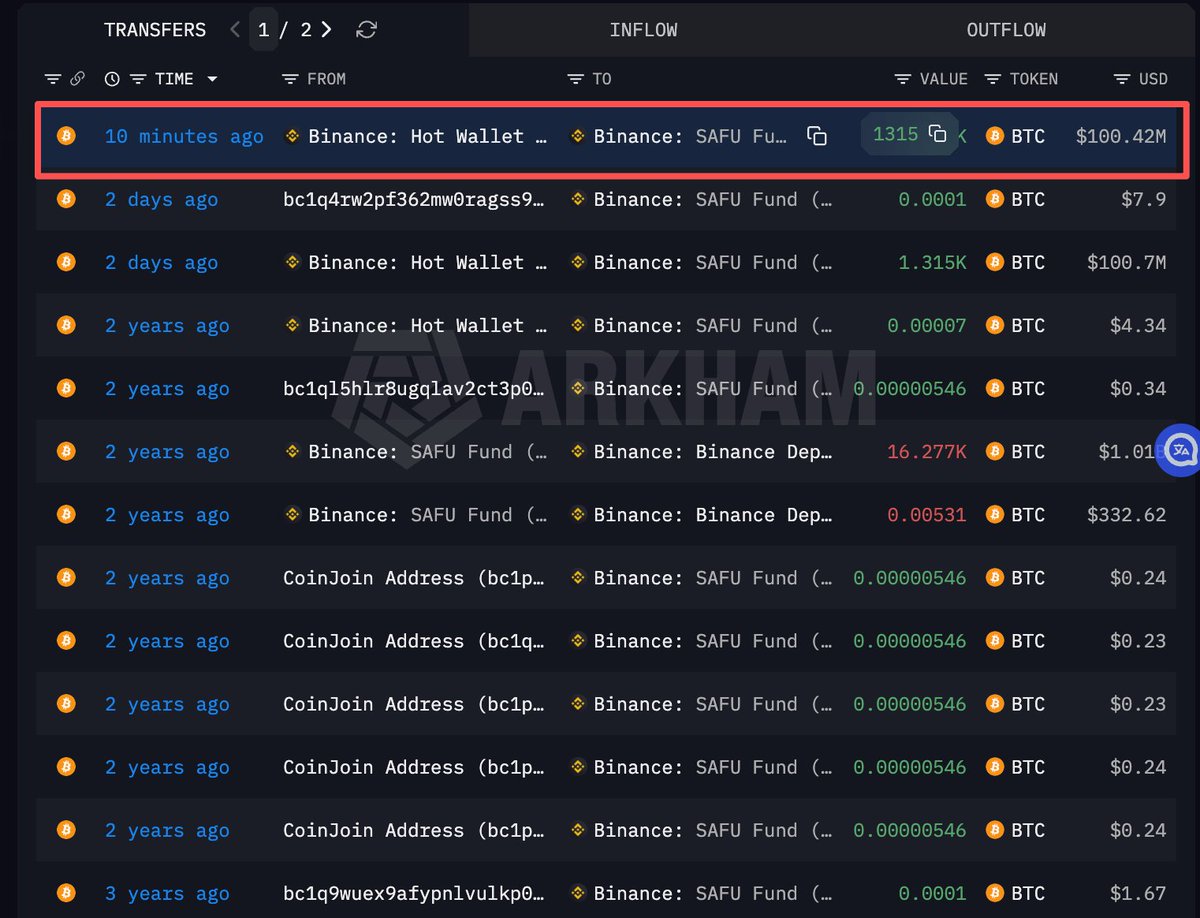

💥 易老板勇敢割肉,Trend Research已完成从 $ETH 最大明牌多头到近乎全面清仓的转变——

96%的ETH持仓已转移至交易所,链上仅剩2.13万枚ETH,清算风险因大规模还款而基本解除。

总亏损超过7.6亿美元,不仅回吐了上一轮牛市的全部利润3.1亿,还产生了4.5亿美元的本金亏损。

从这一点上来说,我是佩服易老板的!

很多人嘴上说理解止损,但真正能在这种级别、这种规模、这种公开压力下能完成割肉止损的人,其实极少。

因为这意味着你不仅要面对市场的否定,外界的议论,还有对自己过去信念的一次彻底清算。

每个人都可以问问自己:

如果有一天,你发现自己最笃定的那条逻辑,正在慢慢失效,你有没有能力亲手结束它,而不是被它拖死?

只有真正被市场反复教育过的人,才会明白走出这一步有多难。

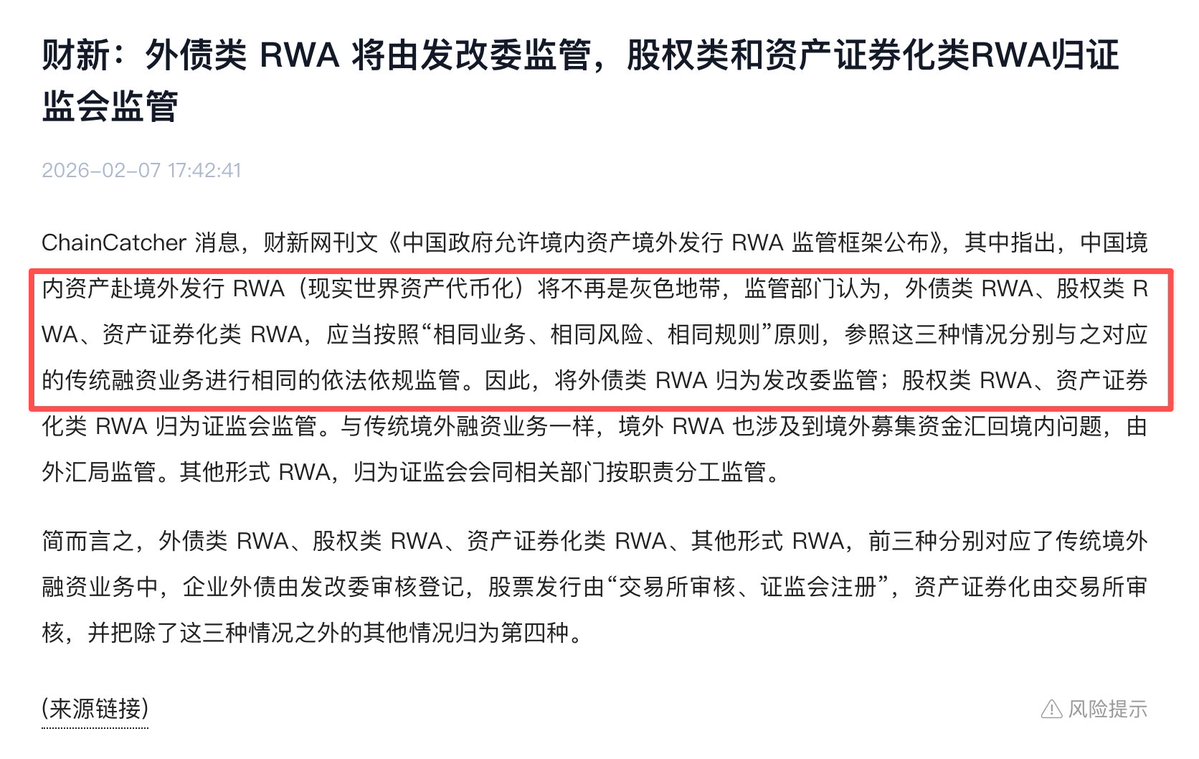

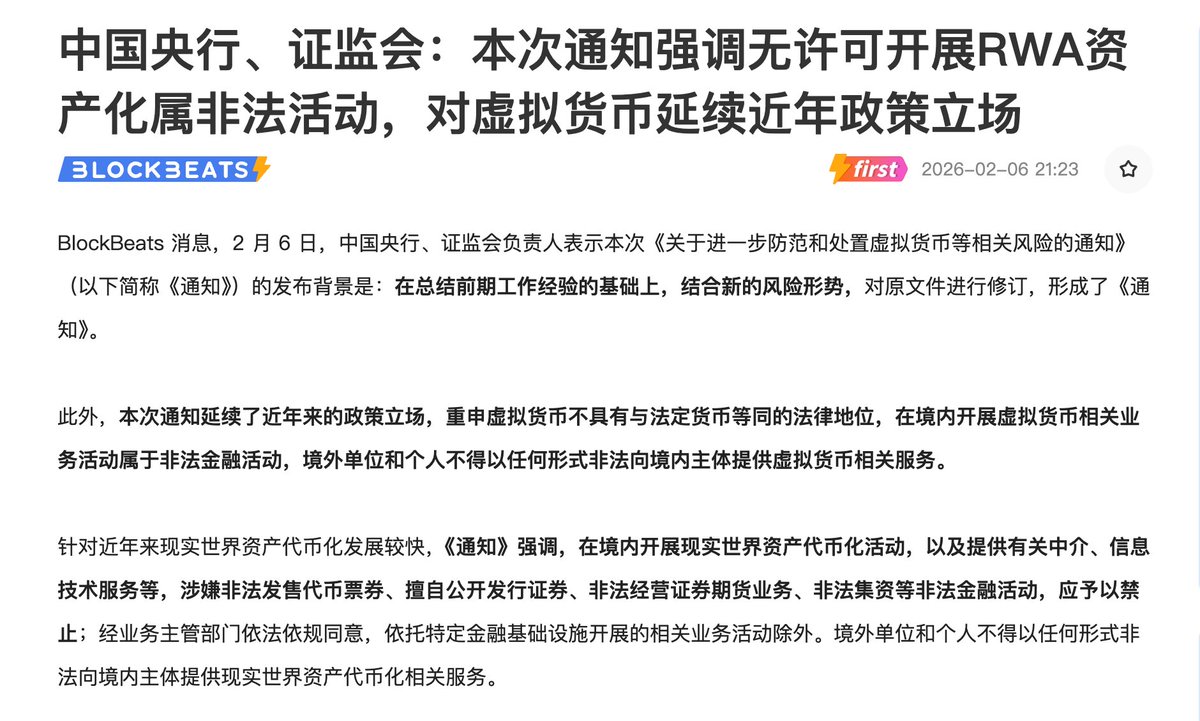

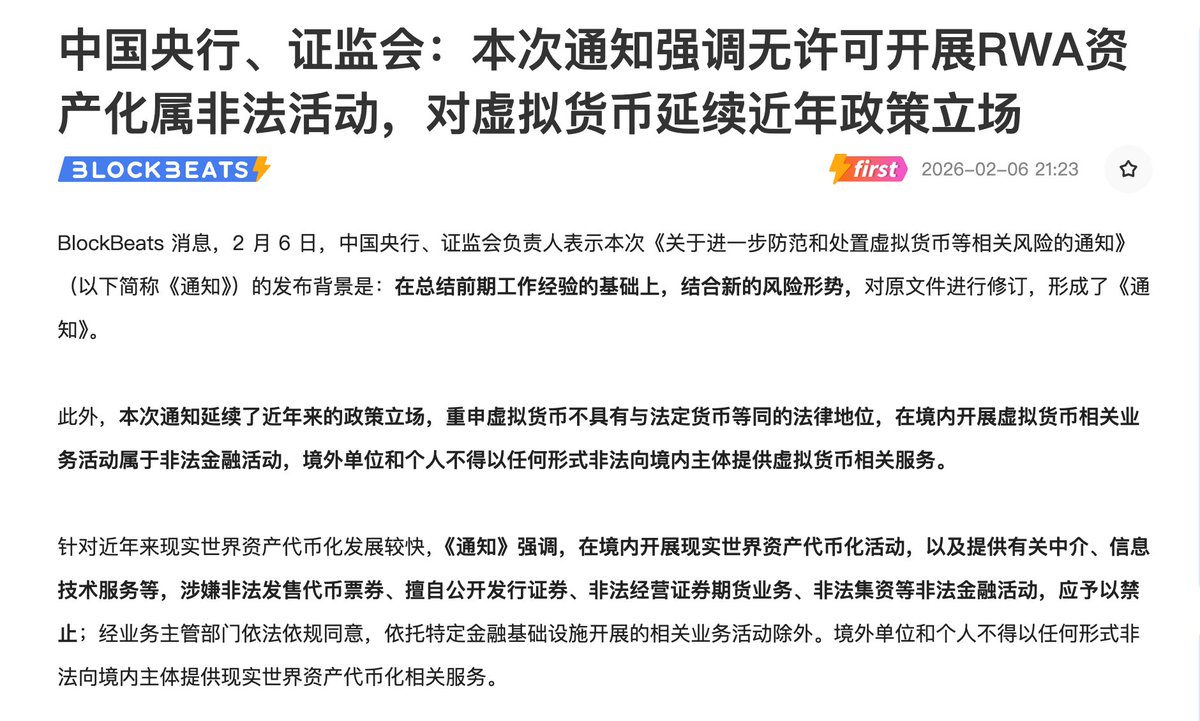

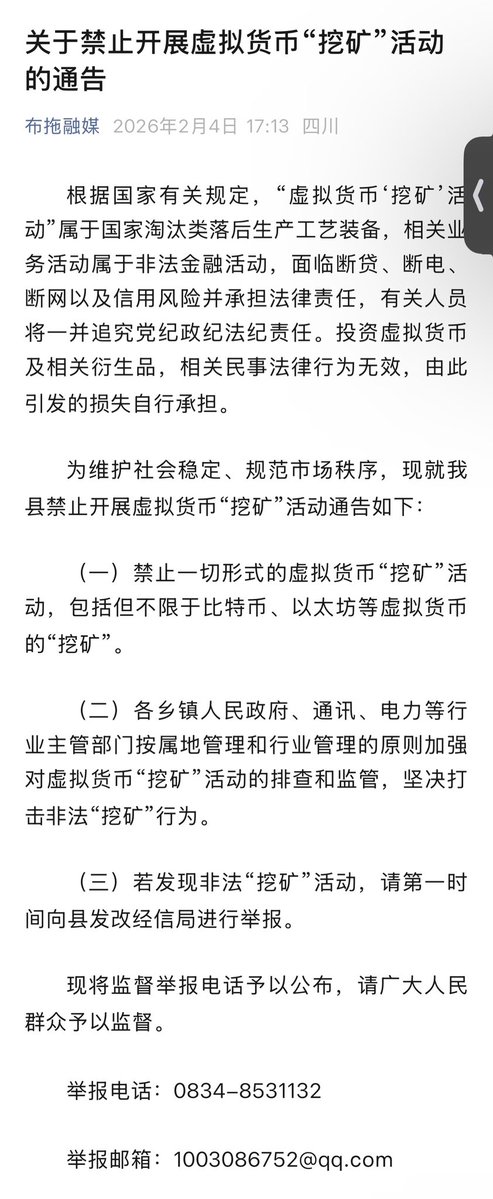

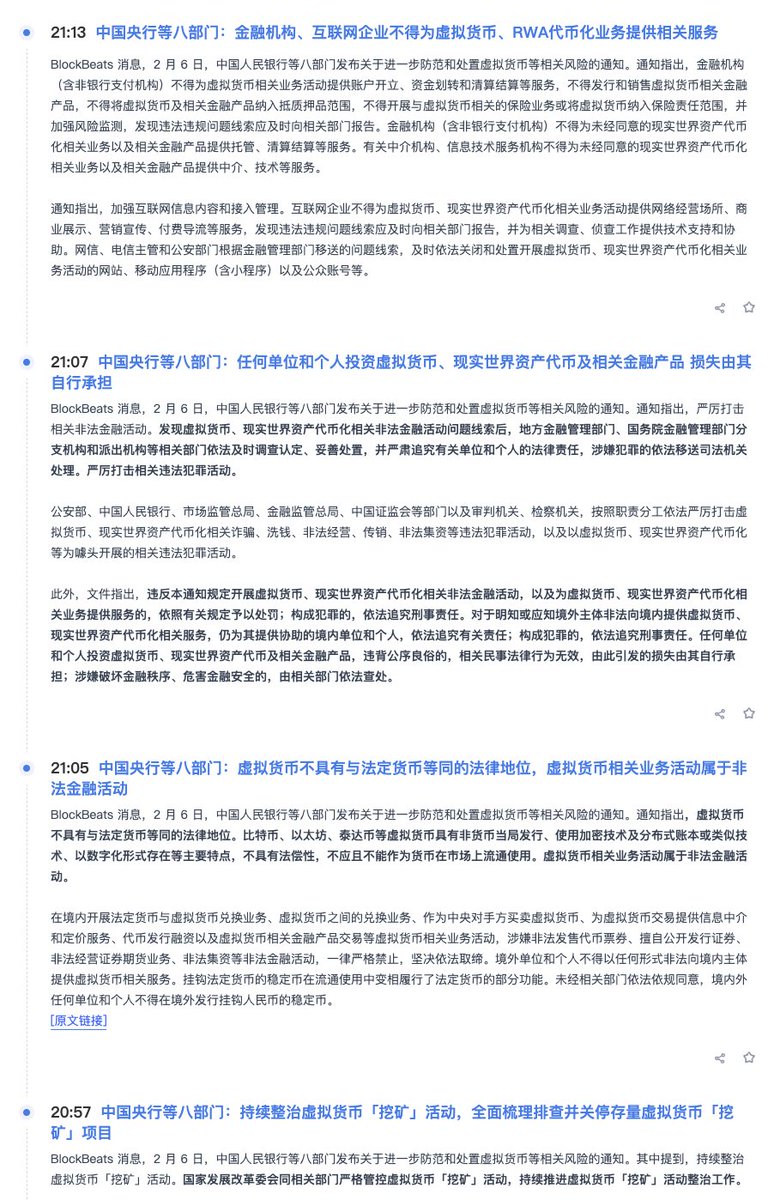

突然一下子涌现出这么多国内央行 + 八部委的公告:

莫不是这个信息导致的大跌?

一、先看看都说了什么——

1️⃣法律定性:虚拟货币不具有法定货币地位,其相关业务在中国境内被整体认定为非法金融活动。

2️⃣ 金融系统隔离:所有金融机构与支付体系,必须与虚拟货币和 RWA 代币化业务彻底切断。

3️⃣ 互联网入口封堵:任何互联网平台不得为虚拟货币或 RWA 提供展示、宣传、导流或运营空间。

4️⃣ 责任彻底切割:任何单位和个人参与虚拟货币、RWA 投资,亏损自担,不受金融或民事保护。

5️⃣ 协助即担责:明知或应知仍为境外虚拟货币或 RWA 项目提供协助,可能被追究法律责任。

6️⃣ 稳定币红线:未经批准,任何形式的人民币挂钩稳定币,境内外一律禁止。

7️⃣ 挖矿产业出清:虚拟货币挖矿及其上下游产业链,在中国境内被持续、系统性清退。

8️⃣ 长期治理信号:这不是短期监管收紧,而是中国对虚拟货币长期治理结构的再确认。

二、行业从业者的警示:

我觉得最关键的机会条款里明确了:即使主体在海外,只要对境内用户提供服务或协助,责任可能落在境内个人身上。

特别是对于金融机构或者个人,明知是虚拟货币或 RWA 代币化金融用途,仍提供技术支持,不能免责。

只要你的行为构成金融业务协助、组织或传播,就可能被定性为非法金融活动。

所以类似于带单、引流、组织一类的业务,或者涉及此类业务的 KOL 可能都会有一定的风险。

三、整个行业的结构性警示:

行业不管牛熊,中国境内的边界已经被写死。中国选择的是“隔离 + 出清”,不是“监管共存”,所以未来都不要再抱有任何幻想。

中国选择不让它成为金融、产业和互联网的一部分。

这是结构性选择,不是周期性政策。

信息 From @BlockBeatsAsia

你们为什么会认为我有无限子弹?

显然不可能,任何人都会有无限子弹。

我看起来一直有钱买入无非是以下几个原因:

1️⃣我是分批抄底的;

我的资金在下跌周期,突然下跌(8-10%)会每次买入10%,如果大跌(单日下跌15-20%)买入20%,超级大跌(312和519级别的)则买入30%;

2️⃣我在市场向好的时候会分批卖出一些;

保留一部分稳定币作为市场不好时候的生存空间以及抄底本金是这几轮下来给我的最大经验,所以向上阶段,我也会在一定的区间根据仓位进行卖出。

比如9万以上和10万以上我都卖出了部分,但是坦而言之,我卖出的占总仓位的不到40%,所以我其实做的并不是特别好,这块好需要历练。

3️⃣我从不会有杠杆和合约;

我这里指的是任何杠杆,包括循环接借贷和需要用杠杆的理财类收益,我通通都会放弃,只为了等待更好的时机抄底买入,我觉得这才是核心因素。

所以我的卖出稳定币会一直持续留下来。

4️⃣早期的一些投资项目会阶段解锁和回血:

市场投资,会有阶段解锁,所以这个时候可以给我带来了一些正向的现金流可供现在使用;

5️⃣其他的资产配置如果在极端行情下,我会转移过来;

除了Crypto 资产配置上我也会配置一些其他资产,比如美股,这些资产如果在币圈出现很好的机会的时候,我会愿意回到币圈来搏杀一次。

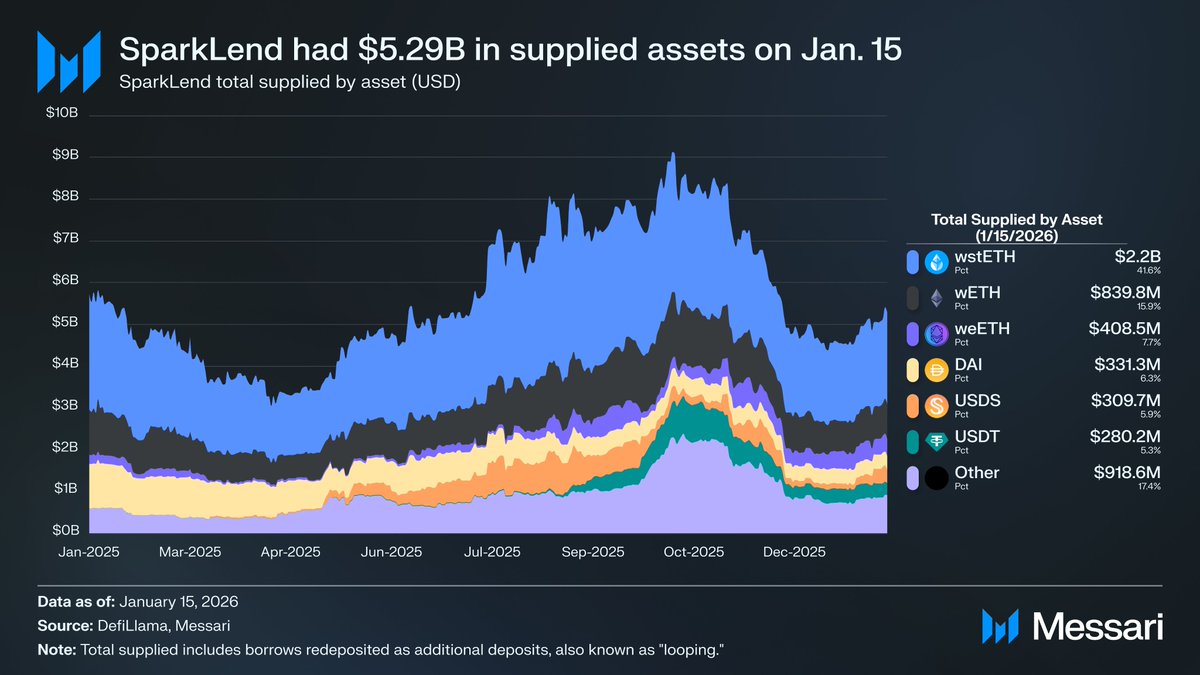

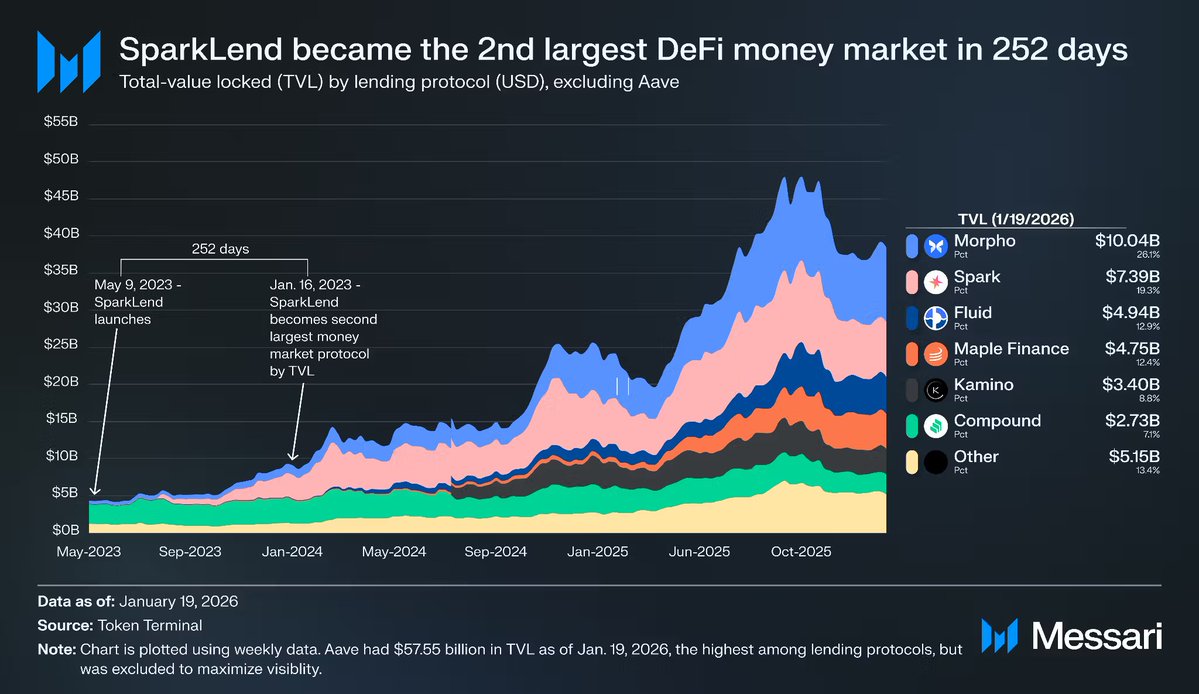

很好玩的一点,我记得 @timzz_sleep 当时跟我说,Spark 不是要做更安全的Aave或者Morpho,而是要做商业银行+链上货币基金。

之前听着有点抽象,现在觉得跟Messari这篇研报中提到的结构非常吻合了——

1⃣上游拿到政策利率:Sky是央行的角色,决定 SSR(存款基准)和 Base Rate(机构借款基准);Base Rate 永远比 SSR 高 0.3%,其中 0.2% 直接奖励给把资金用起来的执行层协议,剩下 0.1% 是 Sky 的利润。

2⃣下游卖出机构想要的融资确定性:Spark 通过 SLL 把稳定币借出来,再用PSM 1:1换成机构更爱用的硬通货稳定币。

3⃣中间吃结构性的利差:把这些弹药铺到 SparkLend 或外部 RWA/DeFi 里去赚收益。

这等于给 @sparkdotfi 这种执行层发了一个长期饭票,只要你能把资金部署到高于 Base Rate 的地方,利差就是可持续的,就有稳定盈利的能力。

基于这个目标,Spark 从一开始就不可能走短期效率拉满的路线,它要做的绝对是规模化、可预测。

因此研报中也反复提到 Spark 的几个看似保守的设计:蓝筹抵押限制、稳定币固定价格、可预测的借贷参数。

就拿蓝筹抵押来说——

同行的增长方式一般是上资产,上长尾,上收益币,上包装币,大多是先做规模再补隔离风控。

这样分散抵押的好处是整体TVL看起来会很牛逼,但代价是每一种抵押物都只能给一个相对宽松的参数,因为你不可能为几十种资产做精细的风险建模。

结果就是平时看起来谁都不危险,但一出问题就是系统性问题。

而 Spark 是直接放弃了 DeFi 最常见的增长方式,只接受蓝筹资产抵押,本质上就是在增加底层的安全性。

这对散户未必重要,但对机构和要长期部署的资金来说,价值远超想象!

🧐每个时代,都会悄悄选好它的牺牲品|当错把时代红利当成个人能力后,就是毁灭的开始

昨天夜里和老友聚了下午,提到两个人。

两人都是房地产时代的老板,上一个时代的王者,因为房地产的下行各类债务的纠缠,

确实有想过转型,前几年朋友介绍我们有过一次接触,但是我们的建议并未起到作用;

前几日再次问起,一人已然身陷囹圄,另一人因为各种纠纷目前官司缠身且被边控,随时可能陷入危机。

唏嘘不已!

他们都曾站在“正确的位置”上。

问题在于:当一个人把时代的顺风,当成了自己的天赋的时候,危险就已经开始了。

红利,会让人产生一种错觉:

以为判断力来自自己,以为节奏感是能力,以为“我能行”,是因为我真的行。

但时代一旦转身,所有被误认的“能力”,都会被一一清算。

再往前看一眼,币圈也一样,只不过速度更快,情绪更猛,幻觉更容易成瘾。

我想我应该说过很多次,真正的牛逼,从来不是你在风口上赚了多少钱,而是风停之后,你还剩下什么。

我觉得很多人说自己懂投资,但不是真的懂!

因为没有经历过这些的人不太可能理解我说的是什么,不管是什么行业什么赛道,时代的兴起可能就在一瞬间,他不会提前通知你退场,它只会在某个清晨,突然收走你赖以为生的那一阵风。

那时候,你到底能否抵御这层风浪才是关键!

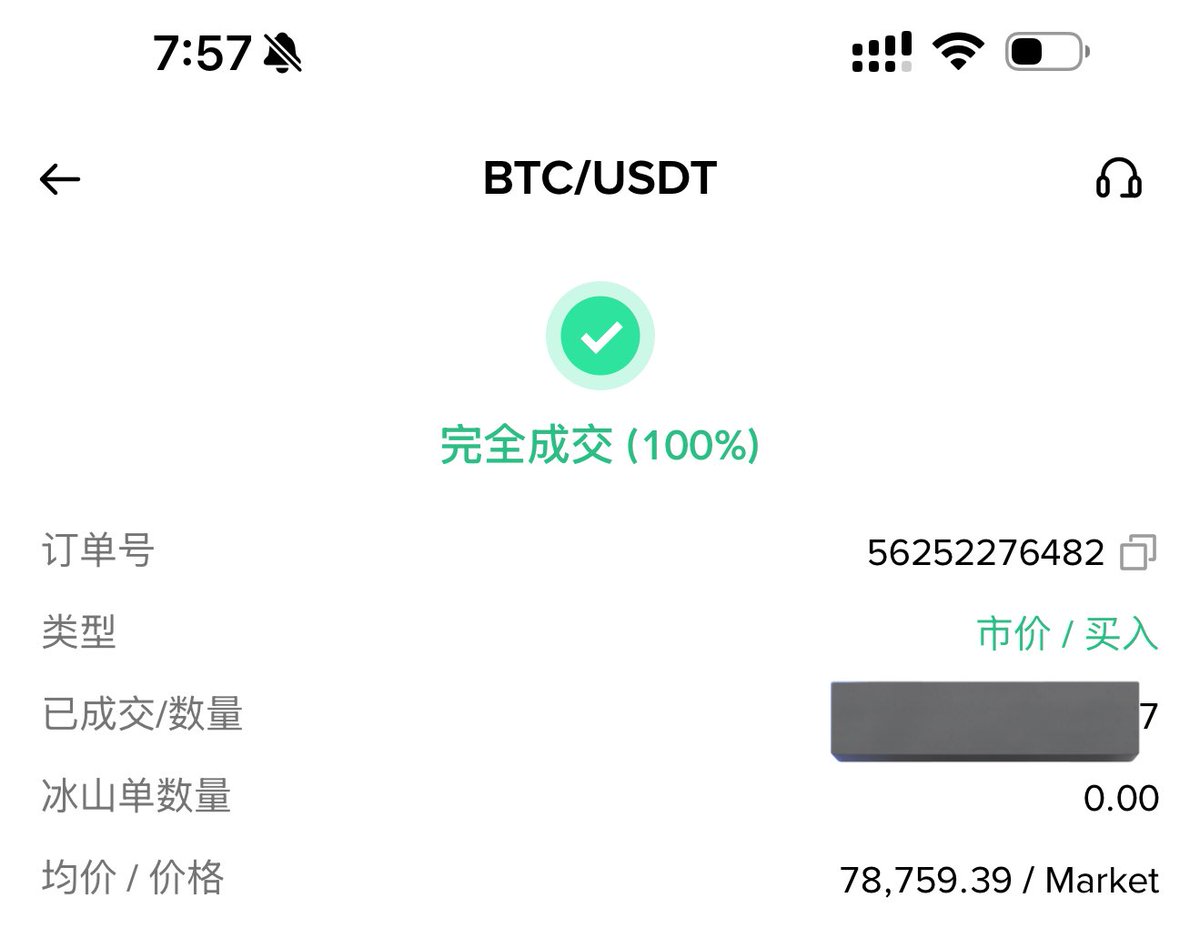

不知道怎么挂单的推荐大家可以直接使用双币理财的策略!

目前低买极具性价比,

我刚挂了几单,55000买入,一天时间,差不多年化120%收益率。

40000买入的年化收益还有16%,如果大资金长期来看,这个很舒服。

我部分资金分批挂单买入,如果跌到低价,买了就很舒服,没买到赚到年化50%以上收益也很舒服。

具体玩法可以自己去研究,我之前写过关于双币理财的策略,大跌的时候特别适合U本位低买策略,大涨到一定的高度,想卖出的时候适合币本位卖出策略。

但是我也推荐了,我的策略是,中间时间不要动,不是很确定买入或者卖出会开心的价格,就不要轻易去挂单。

#OKX 双币理财,当然币安也有,大家自行选择平台即可。

本文为机器翻译 展示原文

RAAC + @GearboxProtocol = 杠杆稳定收益率高达 51% APY👀

crvUSD/pmUSD 池中的流动性提供者现在可以利用其 LP 代币,或者直接将 USDC 存入 Gearbox!

由 @TulipaCapital 策划 · 由 @StakeDAOHQ 提供支持 🐘

从这里开始👇

⚡币安钱包官宣Booster + Alpha活动, @opinionlabsxyz 要发币了——

不负众望,大的药来了,年前就是在等你!

看看近期的数据:

⭐️50天达成64亿美元交易量

⭐️30天协议收入超过500w美元

恭喜刷了的朋友,可以坐等过个肥年了,接下来就看查不查女巫了!

BSC上重点扶持的第一个预测市场,我们应该狠狠抱有期待,可以直接预定一个现货了吧?

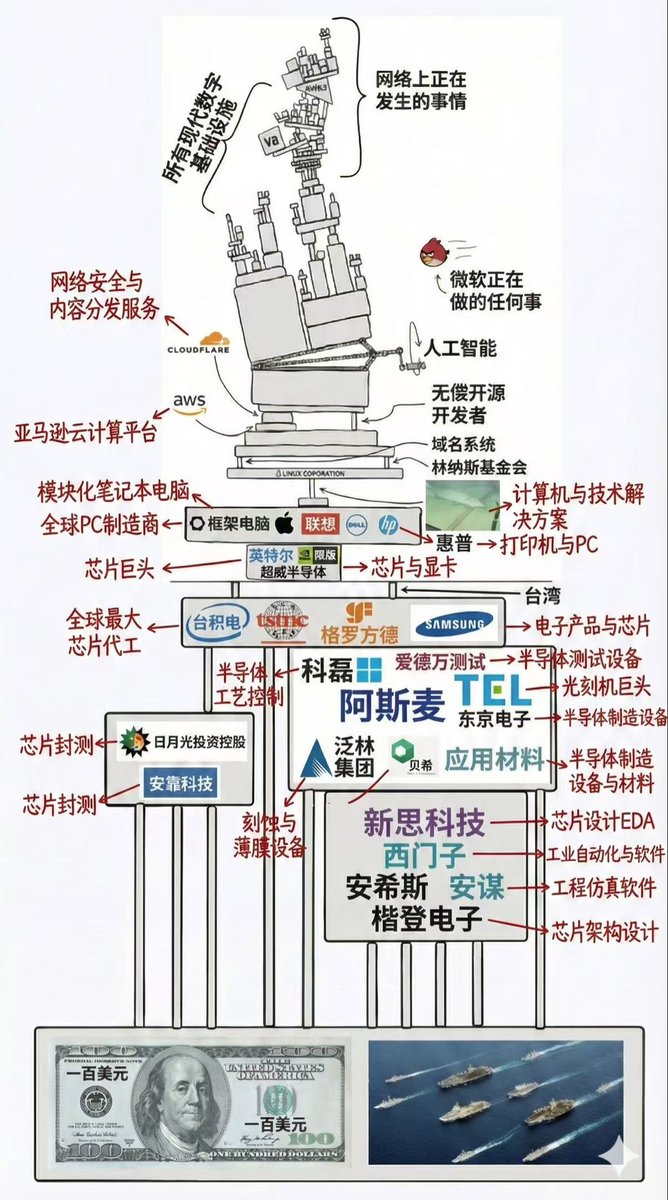

⚡ SpaceX 宣布收购人工智能企业 xAI,合并估值达 1.25 万亿美元——

典型的资产打包+溢价变现,我们的马斯克还是太会画饼了!

如果分开上市,xAI 的体量在华尔街眼里就是一坨屎,想单独卖个高价非常困难。但如果把它塞进 Spacex 就是业务互补了:

星链和特斯拉的现金流可以供养 xAI 烧钱,xAI 的 AI 增长故事可以帮Spacex冲刺更高的融资目标。

就是不知道会不会带上特斯拉玩!

这样看,马斯克现在已经完成了人类未来能源 + 通信运输 + 算力三大基建的私有化整合。

支持你 @elonmusk ,反正地球上最有权势的总统出尔反尔,不如直接去太空建国当总统!

一起做个有价值的市场调查:

观测下市场大多数人的心理锚点在哪,是在极端保守还是已经开始左侧,给大家做个参考!

问题很简单:

你认为 $BTC 真正值得开始行动的价格区间是?

现在就可以开始买入了!

不跌到7万以下肯定不能动!

没有底,不跌到5万坚决不动!

还要等6字开头的比特币!