对该死的996说「不」

996 就是早上 9 点上班,晚上 9 点下班,一周上 6 天班。。。网站详细列出了关于加班的国家劳动法相关条文,用以控诉 996 工作制,从而得到全社会的关注!

传送门 https://t.co/OkuTE8HLio

我之前推荐了 youmind,动手强的已经用的爽的飞起,懒得还不知道这个到底是啥。我只想说,当你开始学会用了基本的,你已经就很难离开了。

https://t.co/kNbAiukAYf

之前跟玉伯 @lifesinger 老板要的优惠码还继续生效,注意,这个优惠是仅限第一月的

优惠码:XLMONTH

使用方法:订阅时选择 20 美刀/月 的套餐,Stripe 付款时输入 XLMONTH 这个码就好。Stripe 支付的时候添加支付宝支付方式后,可以用支付宝支付。

如果你想继续使用

在下个月续费前,记得一个月内提前升级为 Pro 或 Max 年付,这样可以用你的八折码(XIAOLOU),更优惠。不然第二个月会直接扣款 20 美刀(Pro 月付)或 100 美刀(Max 月付)。

这一周都在大马玩,所以看推特时间很少,只能一早爬起来扫推,发现这个还挺好玩的:@attentionvc

粉丝少的朋友可以用以下邀请码来注册一下

H452FYQC

8UC9TSPM

EVU8VTKD

73DVMF6F

JZZ8JBM7

4ZV6PY25

6PG45SJ9

QK4HJ4NN

C9BKGT34

QG4CEMAN

Cc @garyintern

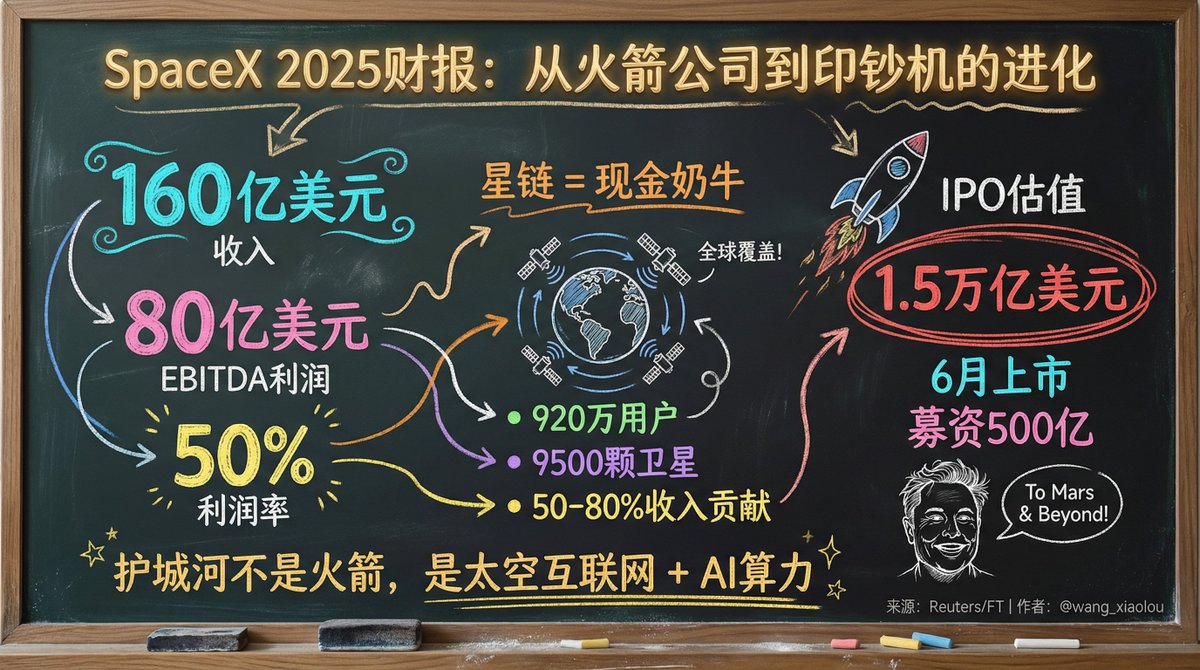

SpaceX 2025年财报曝光:160亿美元收入,80亿EBITDA利润,利润率逼近50%。这不是火箭公司,这是印钞机。

星链才是真正的现金奶牛——贡献50%-80%收入,920万用户(去年翻倍增长),近9500颗卫星在轨,全球最大卫星运营商。投行看完数据直接把估值拉到1.5万亿美元。

IPO 传闻更劲爆:马斯克瞄准 6 月中旬上市,正好赶在他 55 岁生日(6 月 28 日)前后,还要赶上木星金星三年来首次行星对齐。募资目标 500 亿美元,史上最大 IPO。甚至有消息说要先和 xAI 合并再IPO,估值 1.25 万亿。

这才是马斯克的真实底牌:火箭只是入场券,星链才是护城河,太空互联网 + AI算力才是终局。从发射服务商到全球连接基础设施,SpaceX 正在改写整个游戏规则。多行星文明不再是科幻,而是可以定价的商业计划。

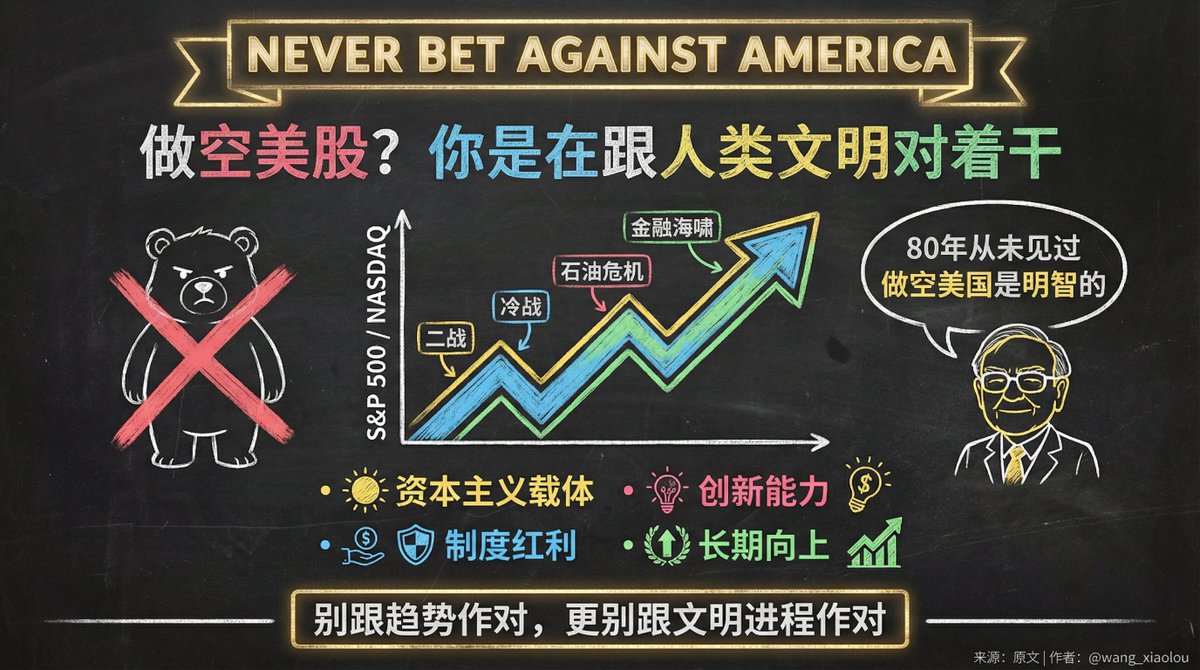

做空美股?你是在跟人类文明对着干

标普和纳指不是普通指数,它们是资本主义和科技文明的载体。两次世界大战、冷战、石油危机、金融海啸、科技泡沫——全都扛过来了,还他妈的一路向上。

这种韧性不是运气,是制度红利。美国市场的游戏规则、创新能力、资本效率,全球无出其右。做空美股本质上是在赌人类进步会停滞,赌美国例外主义会失效。

历史告诉我们:Betting against America 从来都是亏钱的买卖。你可以短期博弈,但长期做空?那是在用自己的账户给市场上风险教育课。

记住巴菲特那句话:80年投资生涯,从未见过做空美国是明智的。市场会波动,但方向永远是向上的。别跟趋势作对,更别跟文明进程作对。

美区订阅支付的一个实用 Hack

很多人拿港卡、Visa 去订阅美区 App,直接被拒。原因很简单:App Store 的 IAP 通道只认美国发卡行。

但有个绕过方案:Safari + Apple Pay。

核心逻辑是这样的:

App 内 Apple Pay = 走 App Store/IAP = Apple 验证发卡地 = 非美卡拒付

Safari 网页 Apple Pay = 走商户自己的支付网关(Stripe/Adyen 等)= 大部分不验证发卡地 = 放行

校验链条变成:商户是否支持 Apple Pay → 支付网关是否放行 → 银行是否通过。

实操很简单:iPhone 钱包添加银行卡,Safari 访问服务商官网(如 https://t.co/pn9WAhT7EL),选 Apple Pay 订阅即可。大陆卡基本不行,港卡部分可以,瑞士卡(如 SafePal)成功率高。

Google Pay 同理

金银暴跌,别急着抄底

2026 年 2 月的「大屠杀」:黄金创 40 年最大单日跌幅 12%,白银刷新历史纪录暴跌 36%。这不是运气差,是条件不完备。

华尔街传奇 Kolanovic 和 Brandt 都承认看走眼了。摩根大通虽然喊出 6300 美元目标价,但那是中期叙事,不是现在。当下三个信号都在说:等等再说。

第一,波动率炸裂。黄金VIX破 40,白银破 100,这是历史极端水平。高波动=高不确定,多空双杀是常态,站哪边都容易死。

第二,情绪和杠杆还没出清。CME 刚把保证金要求提到 15%,交易所、银行、基金都在加限制。这意味着止损盘、杠杆盘、趋势盘还在疯狂博弈,市场仍处于非理性状态。

第三,交易逻辑混乱。到底是交易 Warsh的货币政策?特朗普的关税战?美债危机?还是实物逼仓的故事?没人说得清。中期逻辑不明,短期博弈就是赌博。

历史告诉我们:1980 年白银崩盘、2011 年黄金回调,都是这个剧本——疯狂上涨后散户冲进来,然后崩溃式下跌。这次只是在去美元化、资产荒、趋势资金推动下,涨跌都更极端而已。

别赌「这次不一样」。大数定律不是给别人准备的。