这个送1BTC活动还在继续@o1_exchange

这个行情,营销能力也是既分高下,也分生死。

熊市选项目,除了赛道,还要看大腿粗不粗,尤其是,o1有CB这个顶级大腿。

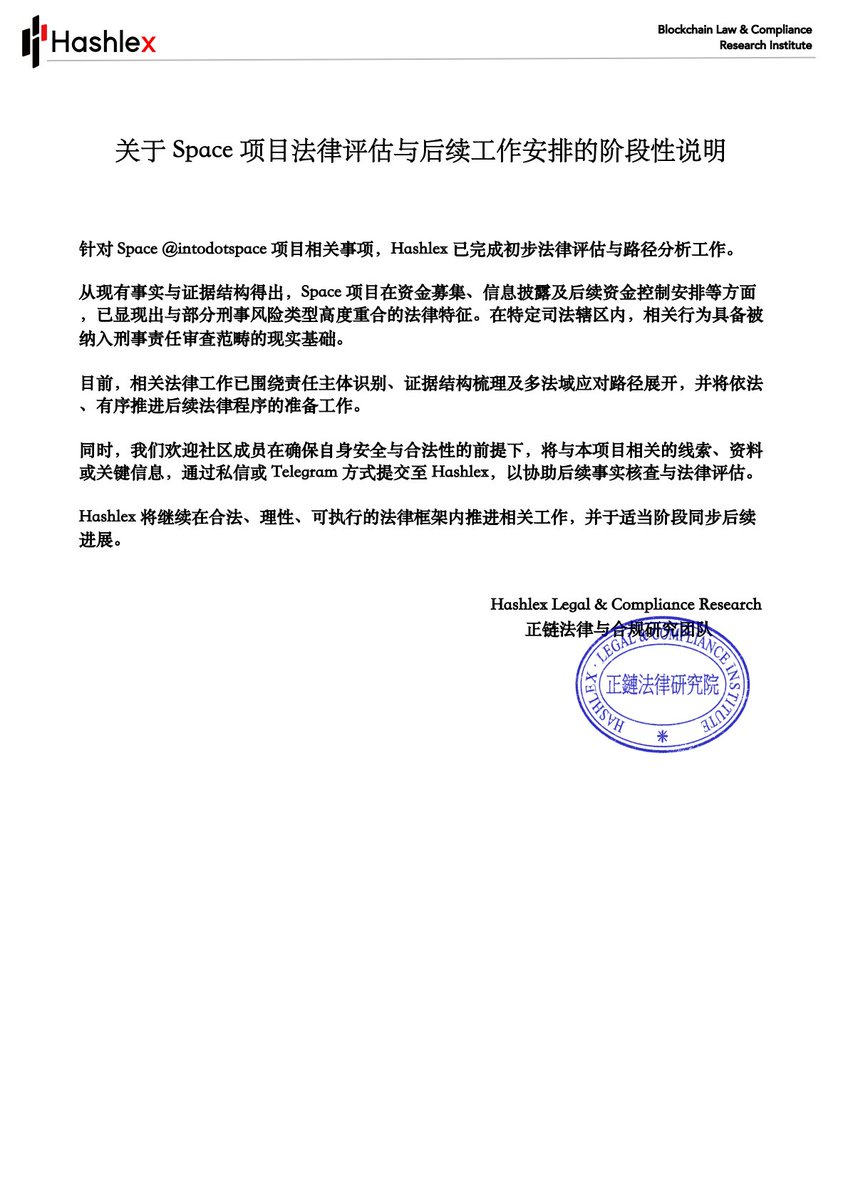

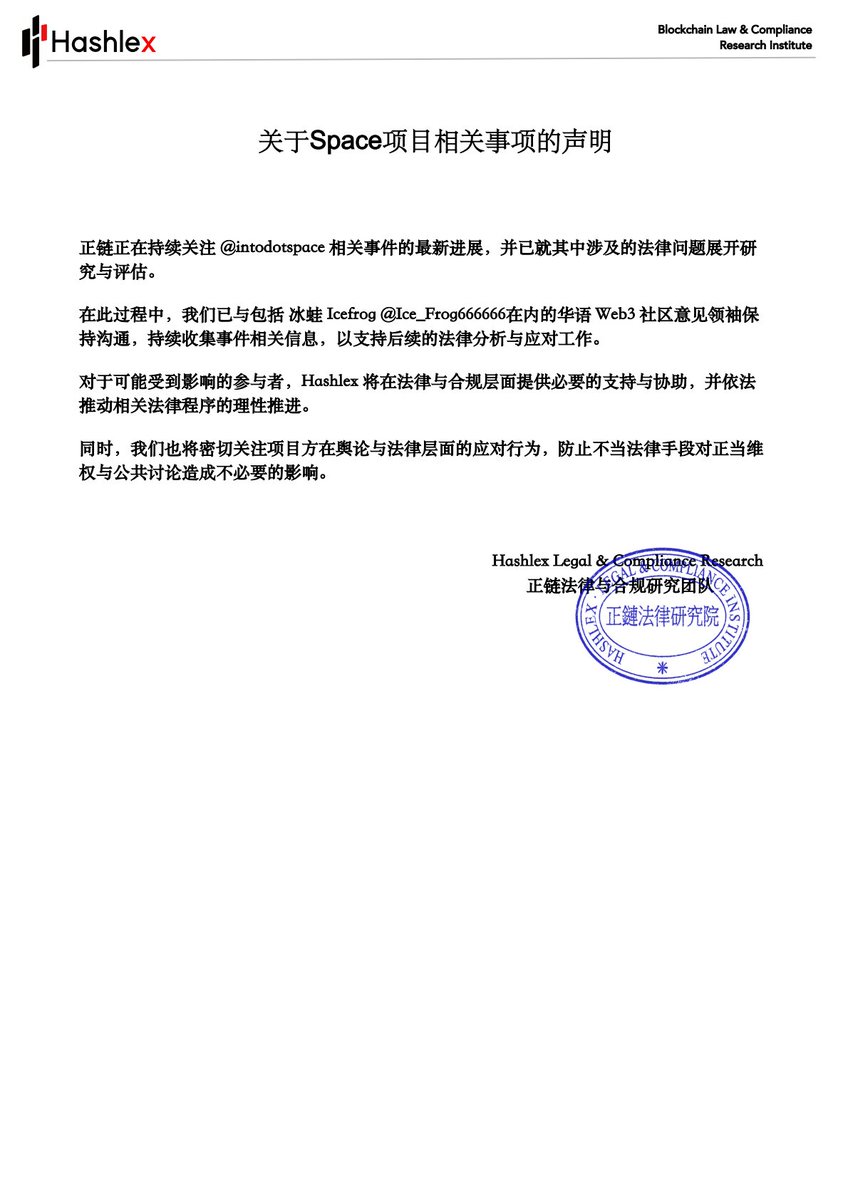

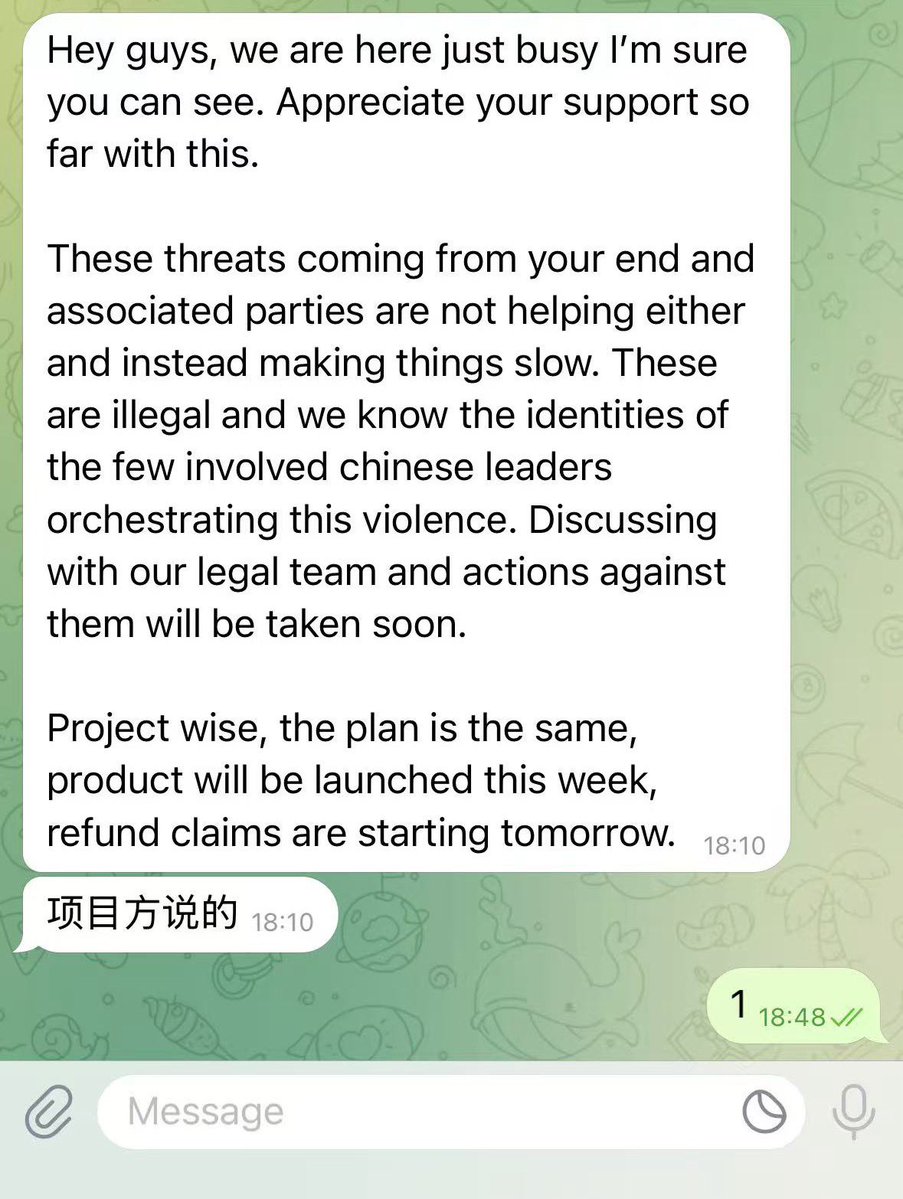

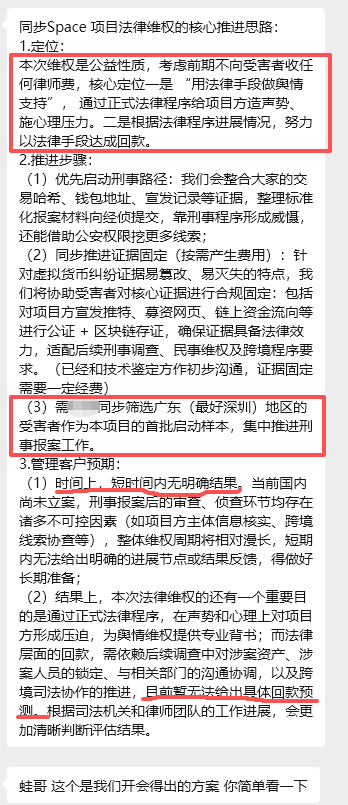

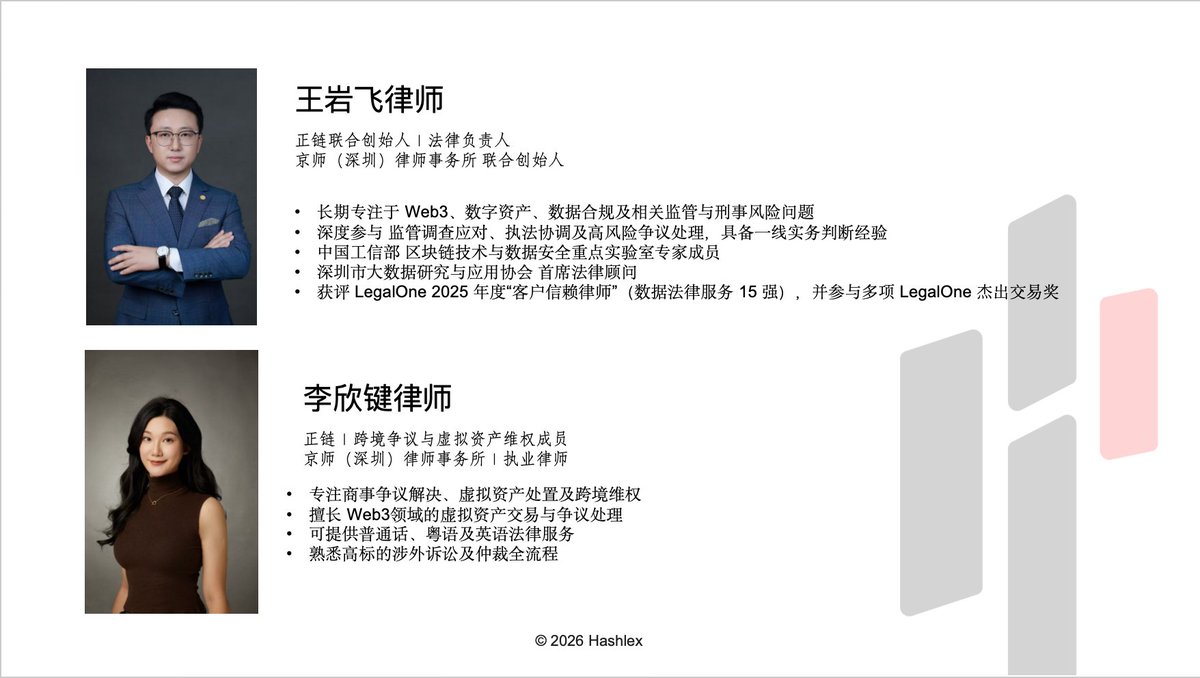

space法律维权进度:

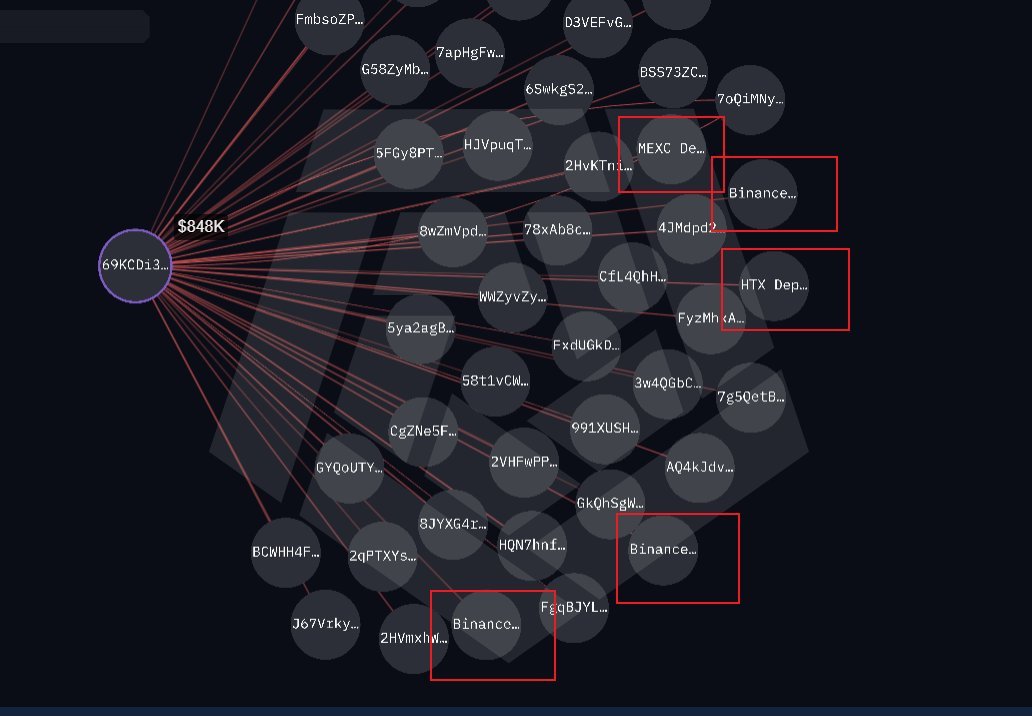

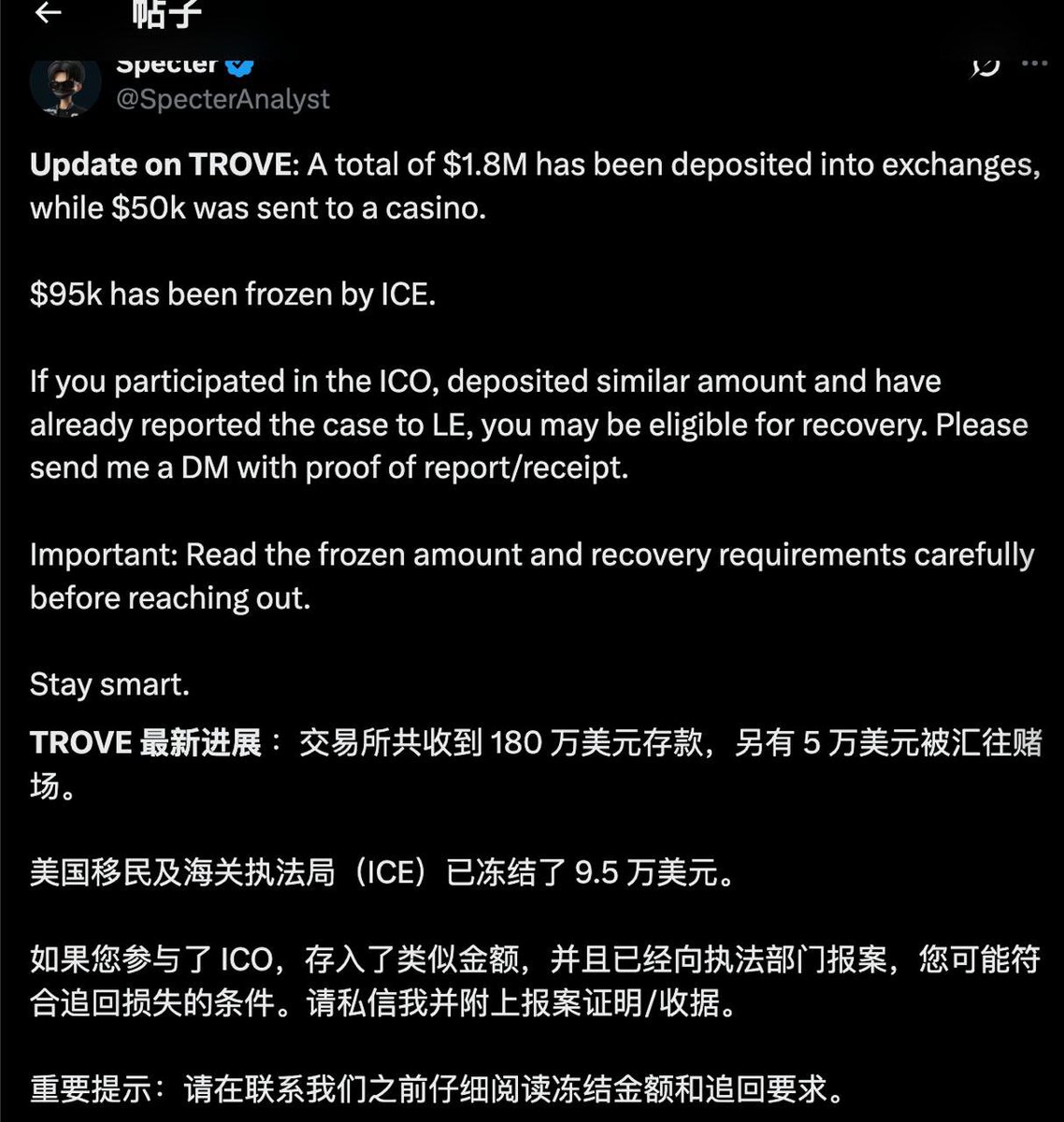

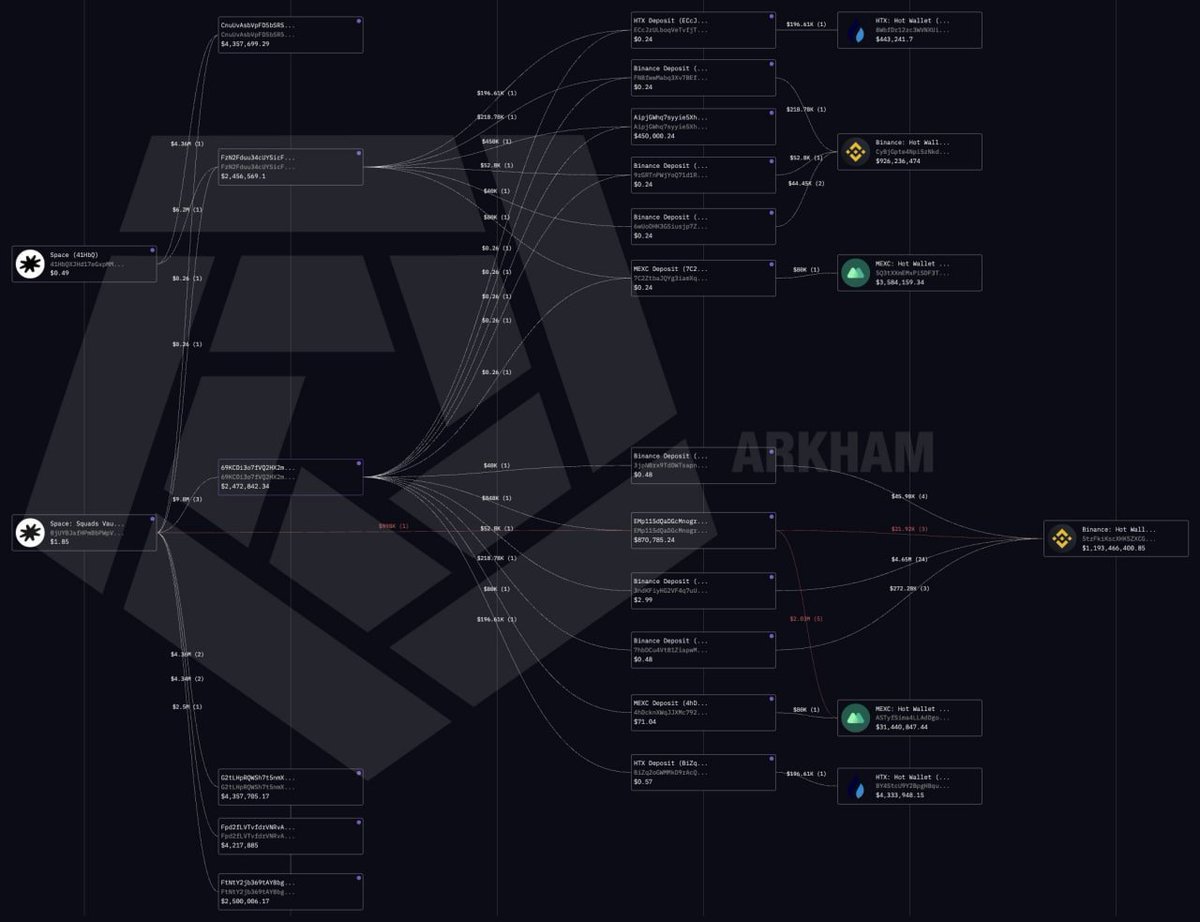

1、项目方的资金地址动了,之前退款5m, 剩下2.6m, 当中的1m刚刚存到htx了。

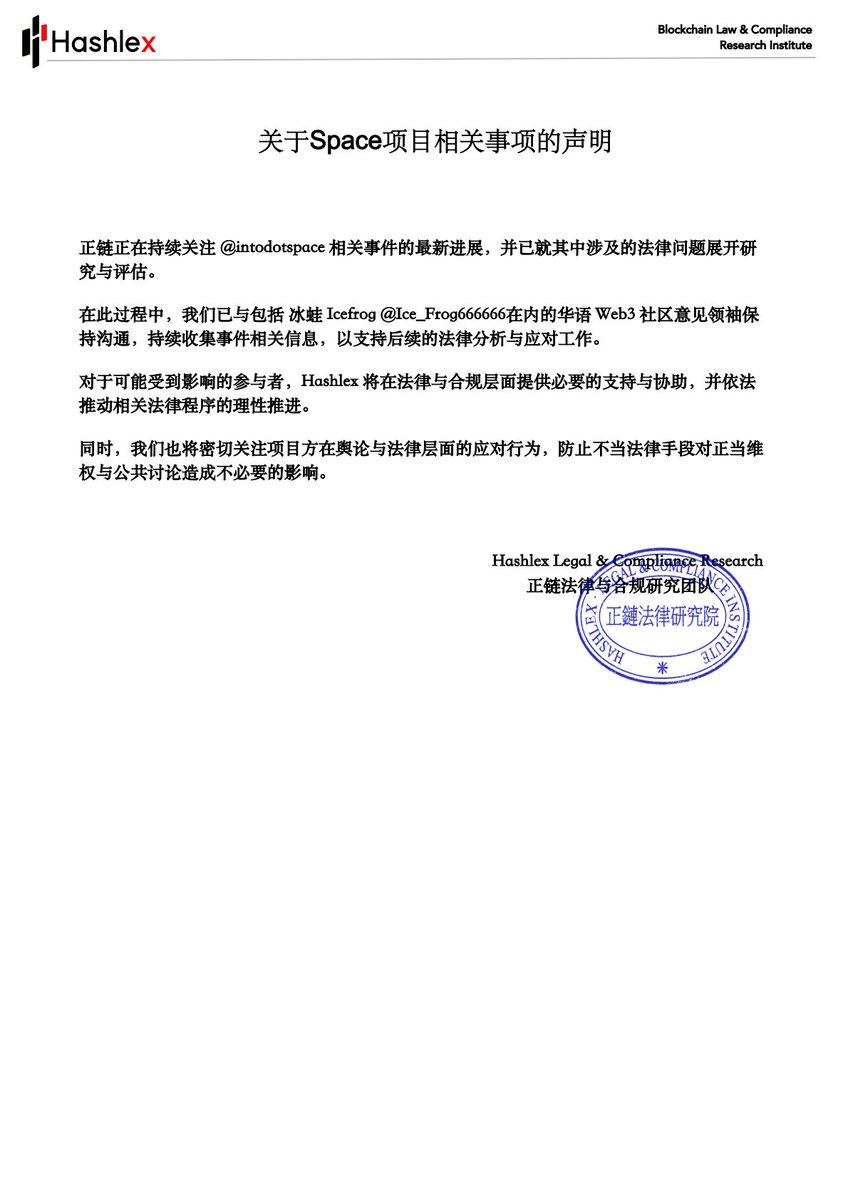

2、因为维权群还没解封,所以请各位特别是大户私信正链团队,TG:@Breezi_hashlex ,提供信息和配合后续的法律行动,以及获取后续的法律维权进展。

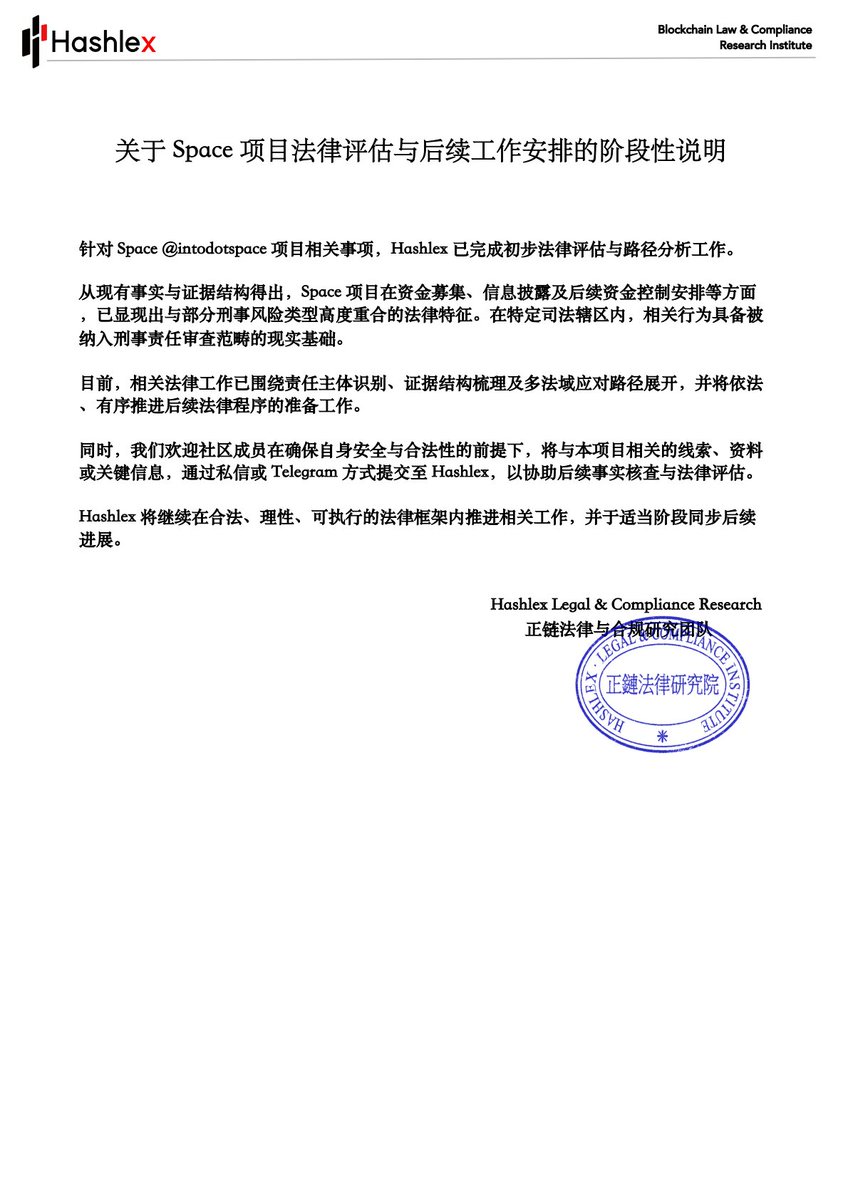

Space维权终于是走到了法律维权的阶段了。

目前,部分社区维权成员已把掌握的关键事实材料与正链团队进行了系统沟通,相关法律评估与多司法辖区的应对路径已进入实质性推进阶段。

接下来,围绕 Space 事件的应对,将不再停留在舆论讨论层面,而是在合法、理性的法律框架内,正式推进全球范围内的法律追责。

在此也呼吁相关参与者:

如你手中掌握有与本案相关、且可能对律师进行事实核查或法律评估有价值的材料,在遵守当地法律及确保个人隐私安全的前提下,可整理后提交至正链团队。@Hashlex_CN

This matter has finally reached the stage of formal legal action.

At present, several community members seeking legal redress have systematically communicated key factual materials to the Hashlex team. The legal assessments and strategic response paths across multiple jurisdictions have now entered a phase of substantive progress.

Going forward, the actions regarding the Space incident will no longer be confined to public discourse. Instead, we are formally advancing legal accountability on a global scale within a legitimate and rational legal framework.

We hereby call upon all relevant participants:

If you possess any materials related to this case that may be of value for factual verification or legal assessment by counsel, please organize and submit them to the Hashlex team, provided that you comply with local laws and ensure your own personal privacy and safety.

事到如今,

是时候全面剖析Space @intodotspace 项目的真实面目了!

整个过程,项目方到底是不是有预谋的作恶甚至是涉嫌诈骗,有待律师团队和国际刑警定性,但我将把全部的过程梳理出来。

文章最后留了一些彩蛋,供有需要者参考!

一、基本的事实梳理

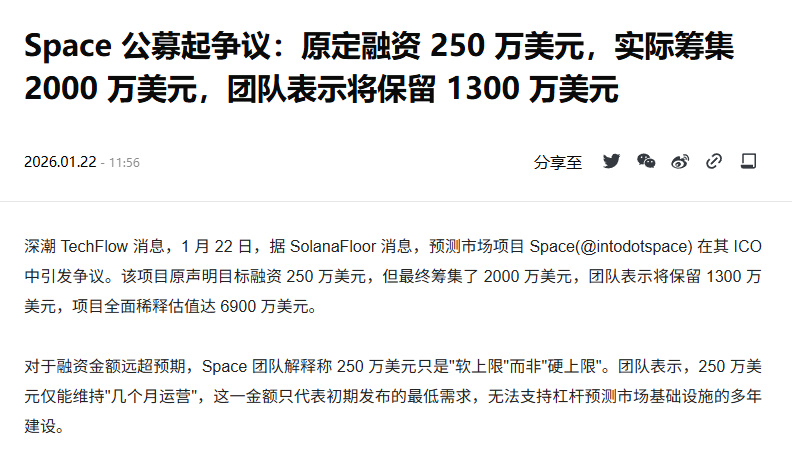

1、项目一开始募资2.5M,并在文档清晰的表明:超募的部分将在销售结束后退款。这套话术在12月底延长募资后再次做了说明。

2、随后在1月21日,募资结束。项目方临时决定13.5M才是上限,只退7M。理由给了两个:

一个是所谓的软顶和硬顶的狡辩,并给了各种案例。然而实际情况则是,那些项目明确说明了最低募资额,而不是事后强加一个所谓行业惯例。

即使是行业惯例的 Soft Cap,通常也会在募资开始前明确 Hard Cap(硬顶)。事后根据募资额临时拔高硬顶,在任何金融规则下都被视为违约。

更为离谱的是,退款的7M疑似退到了55个新钱包,疑似自肥。

3、随后的1月22日,开始了单方面AMA,核心思想是:是你们理解错了,跟我没关系,不退钱。项目发的文章提到:如果是2.5M,我们项目没办法继续运营了。

在社区激烈的维权声讨下,随后项目方决定再拿出5M退款。试图堵嘴。

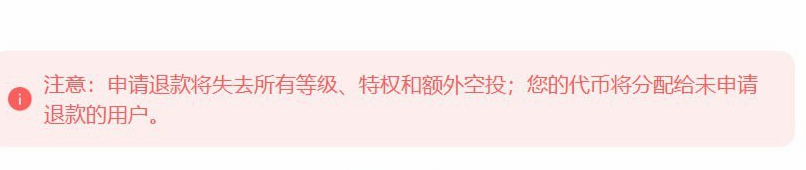

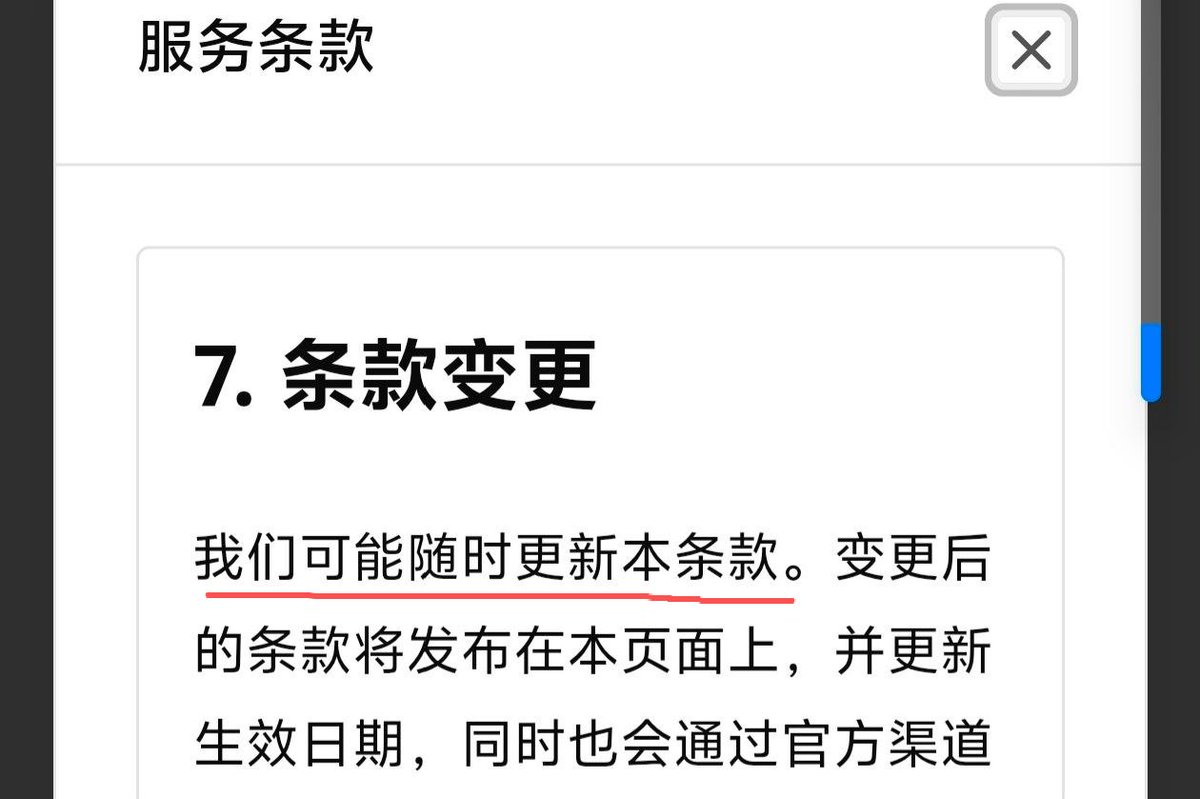

4、1月27日,申请退款上线,强制霸王条款,大户少退,小户多退。选择退款,之前承诺的权益都没了,并且强硬的表明这些条款随时会更改。

5、1月29日,退款正式上线,1万美金以上的,大约只能退15%左右,并且只给了两天的时间申请退款,错过时间未登记的用户,对于这部分用户,项目方没给出任何方案,种极短的时间窗口是典型的利用信息差收割错过用户的手段。

据社区消息爆料实际退款也远远低于承诺的5M。

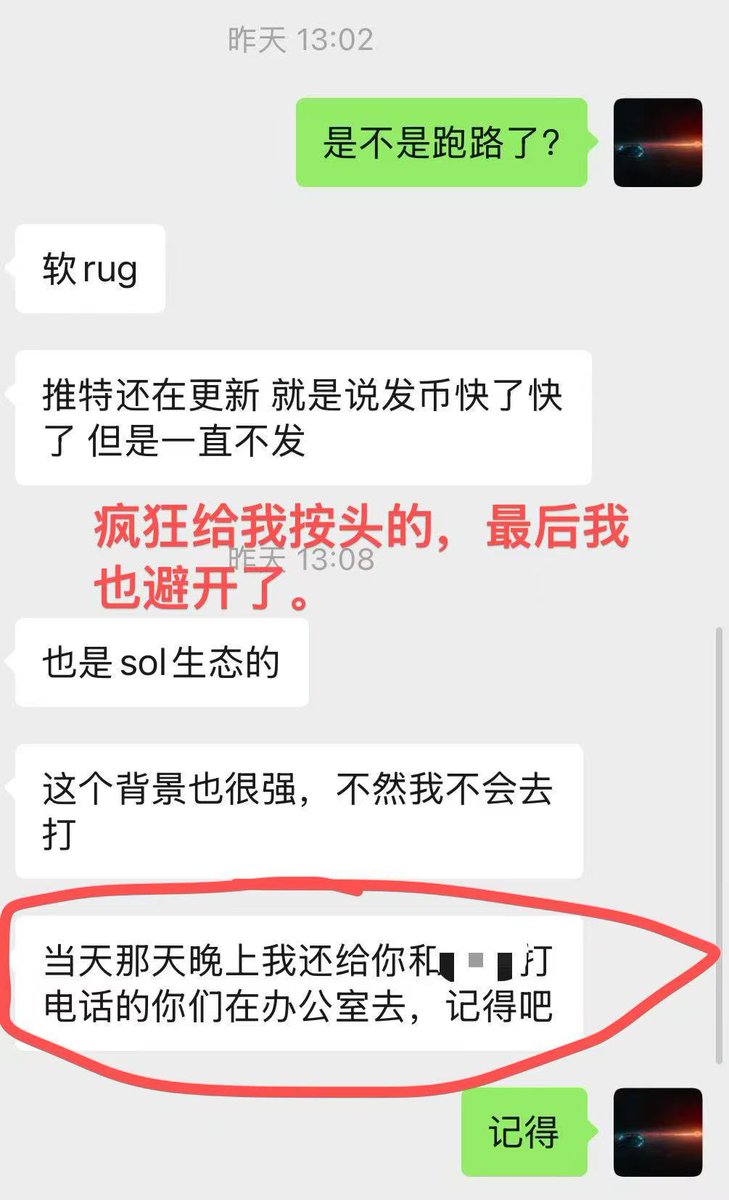

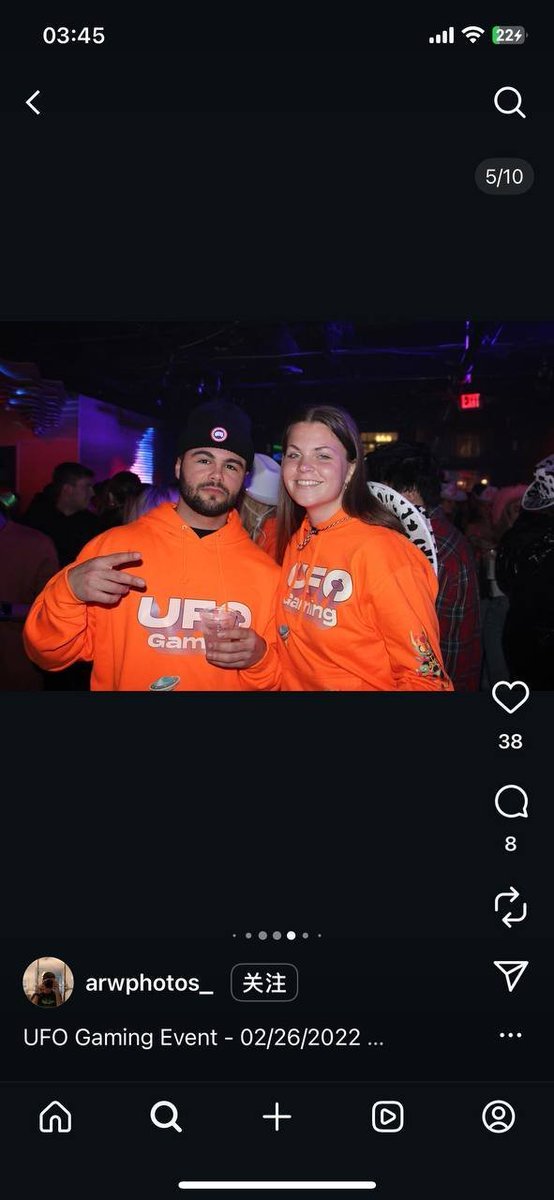

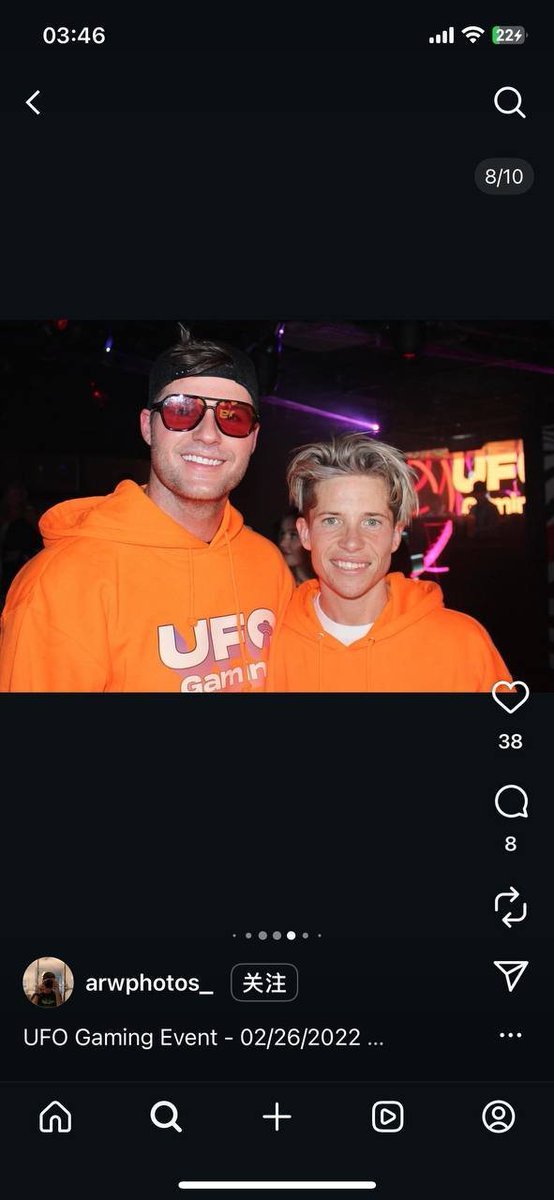

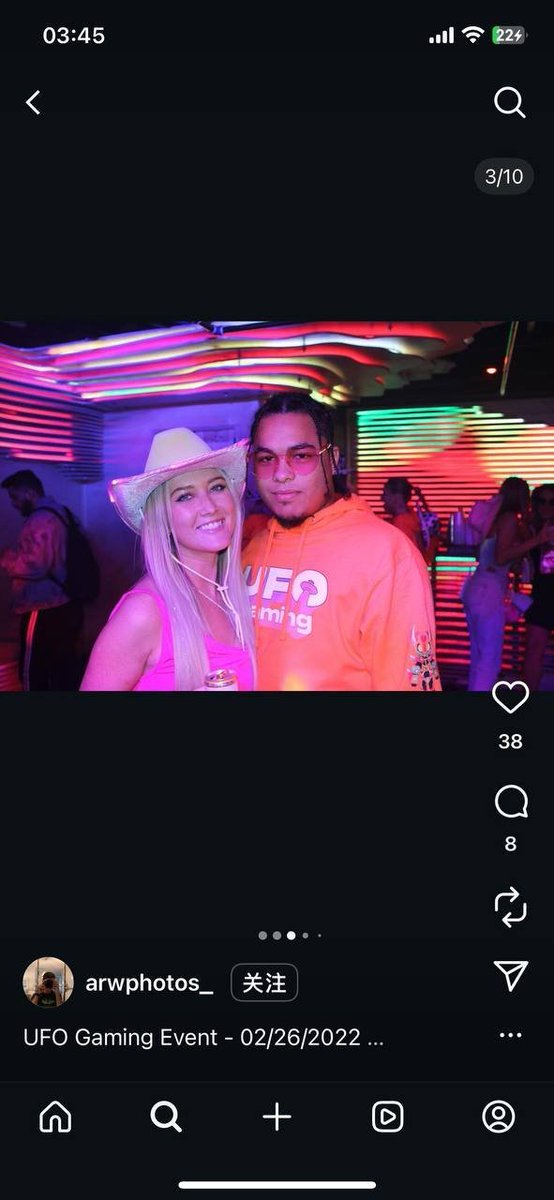

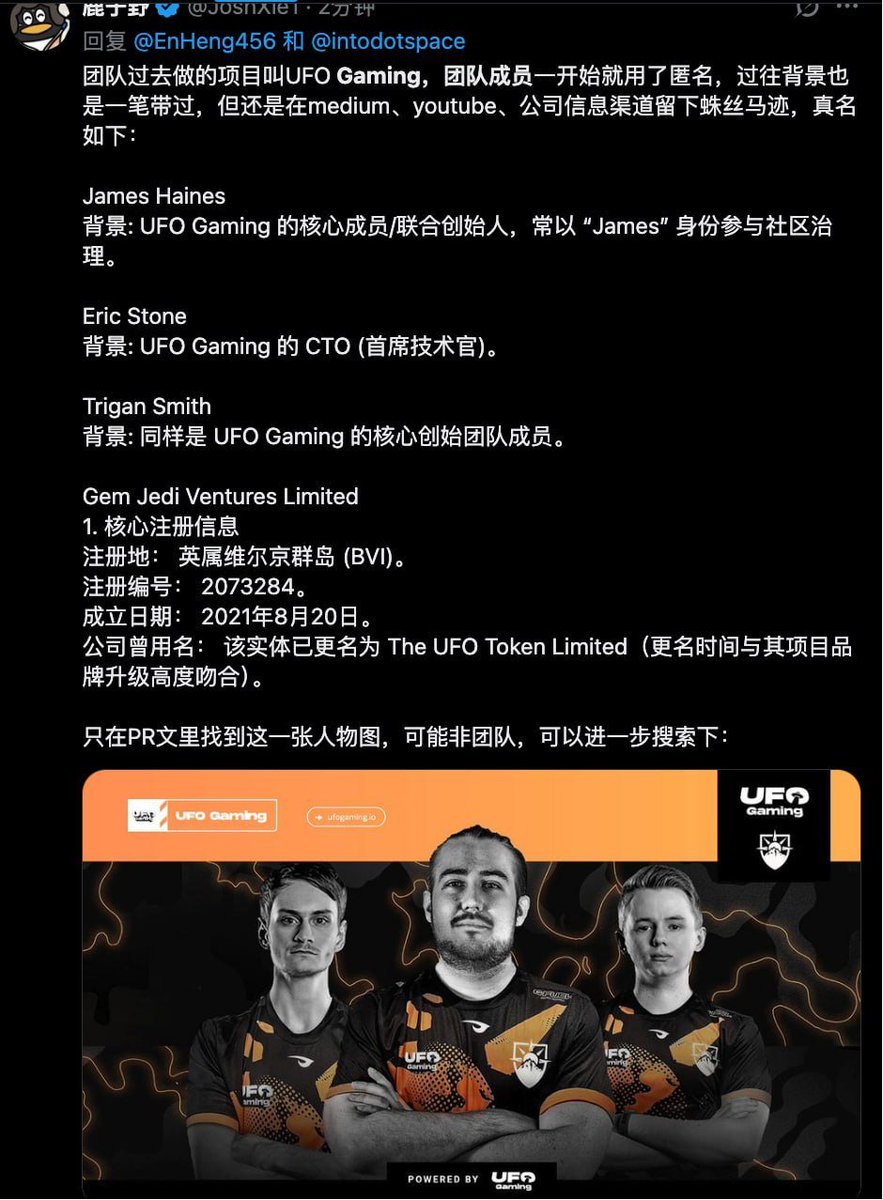

6、项目方劣迹斑斑,根据多方确凿消息,项目团队此前是UFO Gaming,代币归零后,随即蹭预测市场的热度搞了Space。

二、Space的行为高度疑似有预谋的诈骗

首先项目一开始很明确2.5M根本做不了预测市场,但是反复用“超募即退”诱导用户打款。以此消除用户打款的心理压力。

其次在软顶和硬顶的辩论上,项目在过程中完全有各种机会去澄清这个事实,但是却在事后用“行业惯例”去搪塞并首次将钱疑似打给自己。

如果不是有预谋,为什么这些解释都发生资金到位之后?既然超募,退款为何分三六九等,为何退款,权益统统取消。

如果项目方从一开始就知道 2.5M 做不了项目,那为什么还要用2.5M+超募即退作为募资话术?

在我们详细的查询了各地的法律后,此类行为基本就是高度疑似带有欺诈目的的诈骗。

三、一些彩蛋

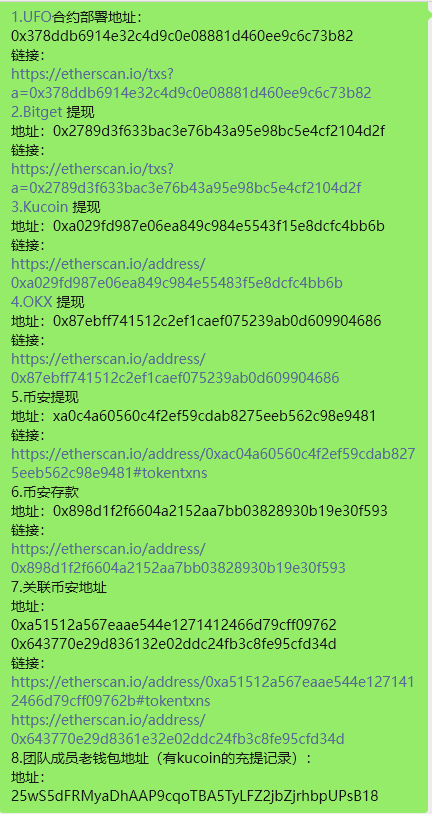

维权过程中,我们不断挖掘到了更多对的关于项目方相关的信息。具体整理出来如下:

1、三人核心团队均疑似在英国,开发人员则多在阿联酋和迪拜。

2、21年开始,核心团队就开始匿名,不路脸。

3、联创UFOger以及疑似另一外联创ACE(主导了本次公售,目前据传居住在迪拜)。

4、UFO Gaming 的核心成员/联合创始人之一疑似是James Haines

5、据公开链上数据显示,团队有多个CEX的充提代币记录,例如:binance、okx、kucoin、bitget、并且UFO代币曾上线了抹茶、gate等交易所,警方向交易所发送协查函可获取kyc信息。

6、据公开资料显示,团队曾在多个平台进行募资,例如:impossible、echo等平台,一般募资平台是需要kyc资料审核的。

7、公开信息仅为冰山一角,更多信息不方便公开展示,请移至维权群。

申明:

1、上述信息均来自公开资料和社区爆料的整理,不构成对任何个人的法律指控;所有资料作为参考,是否作为维权、起诉的素材,请相关方自行决定。

2、我们并不倡导和支持开盒行为,所有信息均为公开整理,进一步的个人信息调查或使用,不在本文讨论与建议范围之内。

露富是最容易带来的不怀好意的“朋友”的了。

我之前说过我有过三次创业破产的经历,

有两次都是因为露富遇到了心怀不轨的人,而不是因为事情本身不行。

除此之外,

露富也一定是一段关系疏远和破裂的开始。

绝大部分有问题的关系,可能祸根都是钱,

这是一个非常微妙又复杂的问题,就先不细说了。

只能说,当你经历过很多事情,涨了很多教训后,慢慢就会明白露富的弊端了,特别是身边人。

较早拿到结果的人,往往都要经历这一劫,反正我跟物总早年是都没有逃过。

所以,总结经验后,现在我的那些亲戚、朋友、同学,家里人,兄弟、姐妹,包括我的父母。

没有任何人知道我到底是干嘛的,有没有赚到钱。

即使是我老婆,都知道得不多。😅

我认为这是一种保护。

保护他人,保护一段关系,就是保护自己,露富,是一切麻烦的开端。

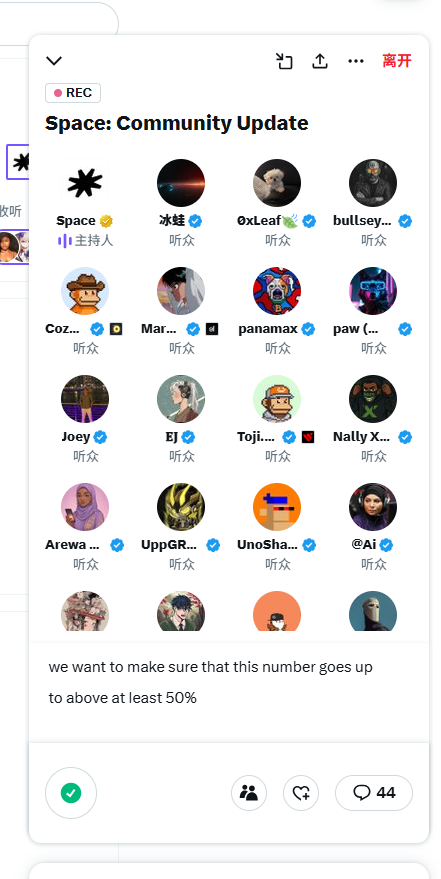

Space维权进度:

项目方官网已经更新,可以提起申请退款了,大户约退20%,小户约退70%。

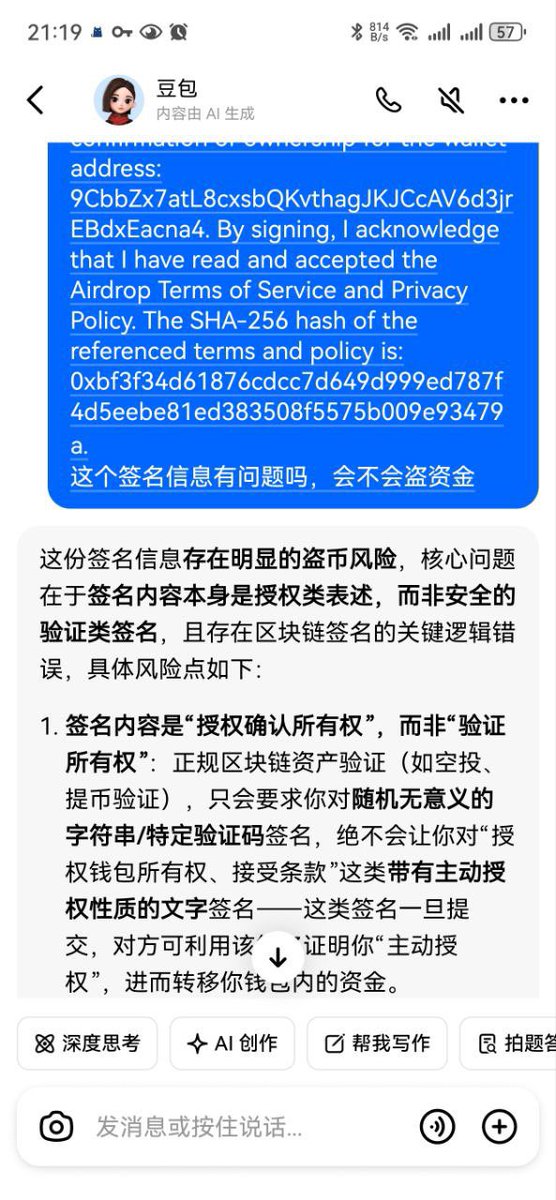

用户申请退款,需先接受条款,但是是霸王条款。

一句话总结就是:

可以退款,但是币别想要了。

相当于你投10万美金,可退回2万美金,其他啥也没有了,跟投降条款没区别吧。并且条款可随时变更。

大家要不要同意条款去申请退款,这个根据大家个人情况自由决定,我不给任何建议。

接下来我冰蛙个人会持续维权到底,诉求是明确的,必须100% Refund。

我不保证一定可以维权成功,且大概率失败,也许未来即便通过法律维权成功,也未必一定能追回资金。

对我个人来讲,维权的意义不仅仅只是为了一口气,我不会纵容行业诈骗犯如此猖狂无底线。

一支穿云箭,千军万马来相见。

接下来将与正链 @Hashlex_CN 展开深度的法律维权合作,准备打响Space @intodotspace 法律维权第一枪。

关于正链:

成员全部来自红圈所,过去有大量的高标定跨境诉讼的成功案例,懂的人查下就知道牛逼之处了。

应该算是国内专注于web3行业整体实力最强大的法律合规研究院了。

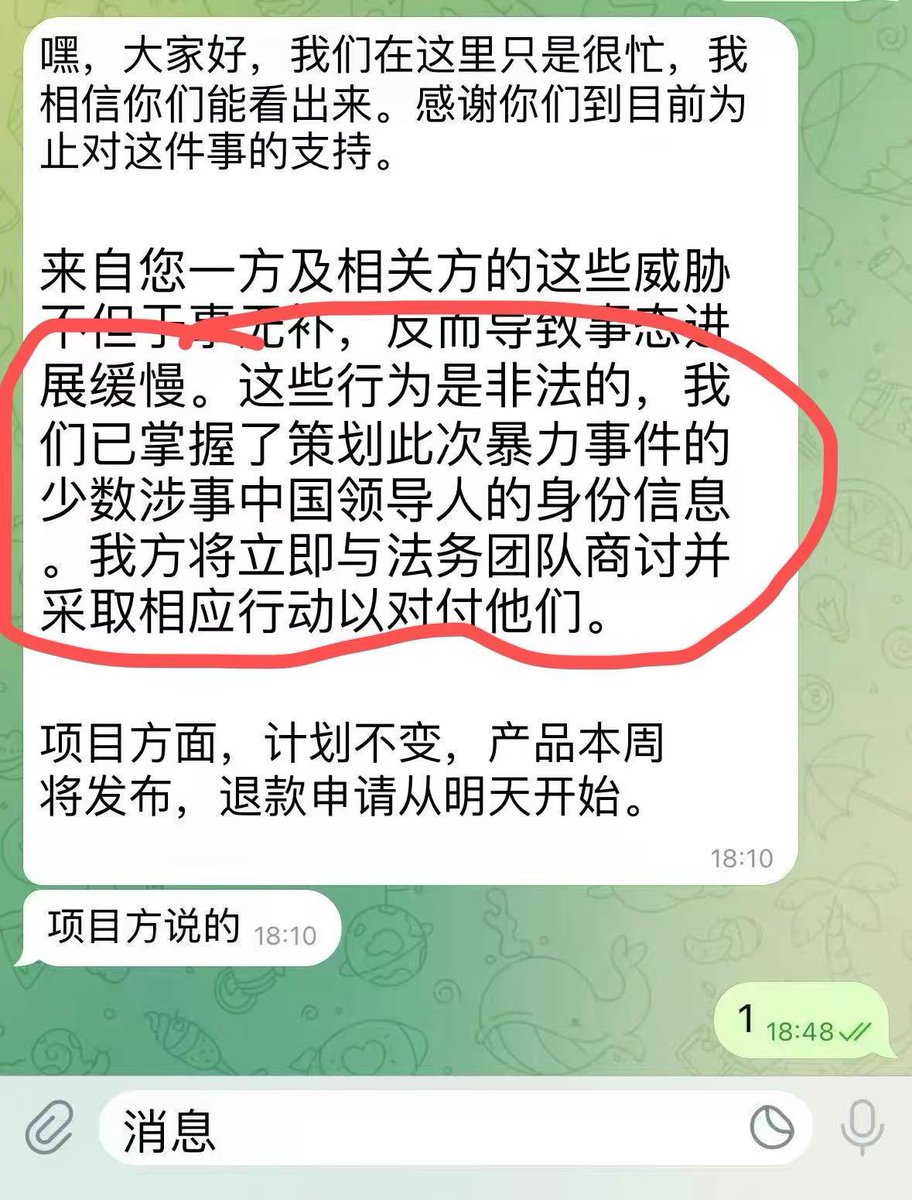

第一轮700万美金的退款本身就是假退,现在号称500万的退款大概率也是第二轮的假退。

炸了、炸了……CNM

看起来space项目方他妈的真不准备做人了,那都准备牢底坐穿吧,接下来全世界报警吧。

真他妈无敌了,这项目真的无时无刻都在蹭币安,之前蹭币安reserch、现在直接明目张胆说自己是cz员工。@cz_binance

《维权20+项目,成功率接近40%,从中究竟学到了什么?》

最近做了一些复盘,不知不觉过去一年维权了超过20几个项目,这些项目总融资加起来估计也有1B以上了。失败占据了多数,但依然有40%获得成功。

我之前多次讲过为什么要维权,但一年后,我有了更多的想法。

1、维权是性价比很低的“流量生意”

过去一年,包括至今,依然会有人觉得我冰蛙靠这个吃流量。不可否认,维权贴过去给我带来了不少的流量,但是,就这个流量而言,性价比极低。

每一个维权项目,客观来说投入的时间成本、人力成本、沟通成本包括来自项目方的压力、人情关系的压力都是巨大的。比如之前的Nillion,我自己是投钱了的,也承受巨大的人情压力。还比如kiloEx,虽然维权成功,但是后续遭到了团队创始人的多次人身攻击。

维权给我涨了一些粉丝,但我很清楚这里面有真不少支持的,但也有等着看我翻车的人。

人性总是如此:只要你在一件事上哪怕获得了一点点收益,就一定会有人认定,你本质上是不干净的。那些认为我仅仅是搞流量才做这件事的人,不仅低估了维权的难度,更是高估了,所谓流量的价值,对我冰蛙而言就是九牛一毛,我随时可以舍去不要,我说的。

2、公道在人心,但更在于你的筹码

过去一年,一个比较大的教训就是:试图用客观理性或者道德去说服一个决定作恶的项目基本没用。项目方之所以敢Rug,敢无视散户,是因为他们觉得作恶成本为零。

能够让他们坐下来退钱的唯一理由,绝不是良心发现,而是因为我们手中的筹码,这个筹码不仅仅是代币,而是大家集体的舆论施压,给更多利益相关方施压,对融资、上所、品牌带来现实风险时,他自然会坐下来谈判。

不要指望恶人立地成佛,要指望恶人权衡利弊。维权就是要大家集体行动,抬高作恶成本,直到它们承担不起。

比如当时的Movement,维权后,不仅做市商被封了,Coinbase后续也下架了。比如Redstone,直接暂停上线。这些战果证明:他们是会怕的,但这取决于我们够不够团结。

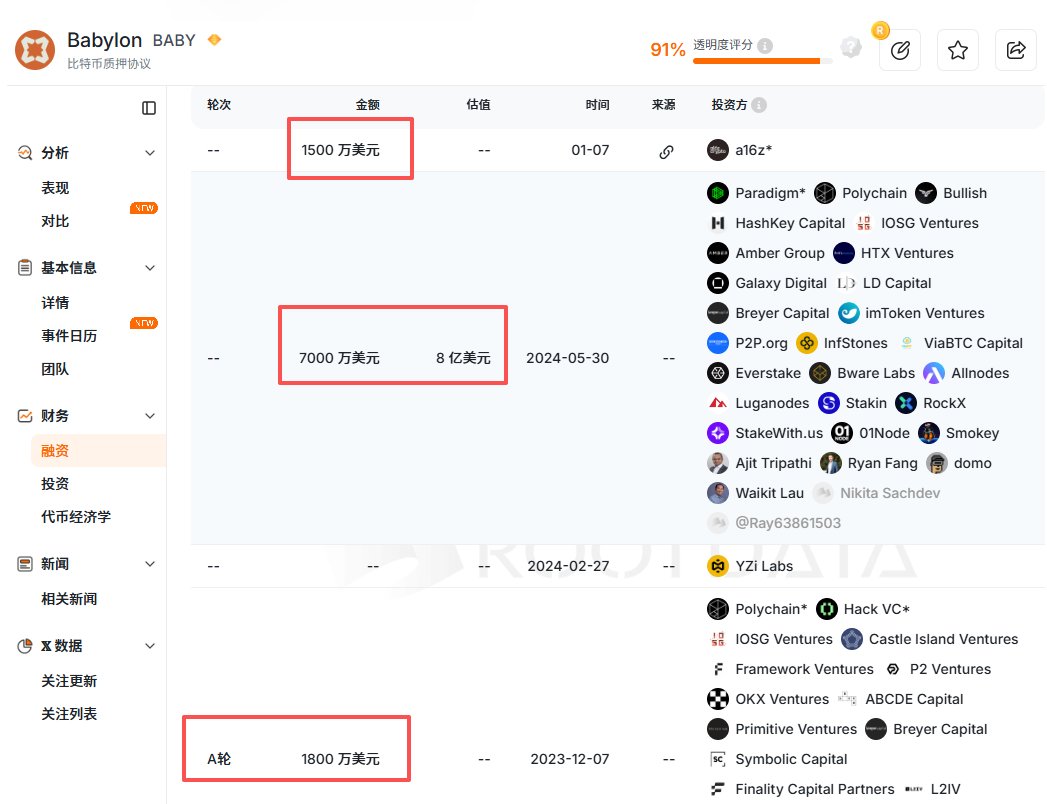

3、维权重塑了看项目的方式

血淋淋的教训告诉了我,在利益面前,光鲜的履历一文不值,大机构的背书也不是免死金牌。所以有的时候,看创始人,看团队的一些日常行动就十分重要。格局很低,傲慢,喜欢夸大其词,喜欢自嗨的项目方。一律远离,至少可以避掉80%以上的坑。

很多时候做这件事很简答, 收到私信,血淋淋的控诉,你真的很难无动于衷,很难装作啥也没发生。

如果哪一天我不再为大家维权了,不是因为它没流量,也不是因为它太难。而是因为,这个市场已经不再需要靠这种方式,来逼迫项目方守住最基本的底线。

space项目方,真鸡儿狗,AMA时间从1点改到3点,快到3点又改到4点,CNM。

我本来准备了一篇对喷稿的,结果项目方一个人没让上麦,自己一个人讲了7分钟就结束了。

原来这不是AMA,分明就是通知罢了。

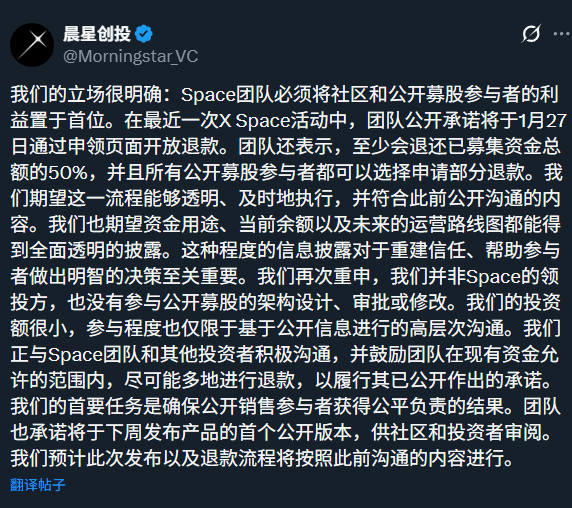

我总结一下 “AMA” 内容:

为什么只给大户退款?解释是:保护普通用户,避免被大户压制

普通人能不能退款?解释是:所有人,都可以选择部分退款,在 1 月 27 日 17:00 UTC 开放退款

退多少?解释是:需要计算,目前是募资了 2100w,已经退款 700w(30%),后续会退至少超过 50% 的资金

能不能全退?解释是:不能,我还是按照之前的那一套,我只是承认了我没有和公众解释清楚软顶硬顶这个错误,但是你们打进来的钱,还是需要在我们计算后告知退款比例。

我的理解不知道对不对,大家可以回听语音。

刚机构也发文了,大家也结合机构发文去理解。

现在退款还来得及,大家还能夸你一声格局,不退大家一定干死你。@intodotspace

《再出诈骗,为什么intodotspace是近两年Rug项目的典型代表?》

一个项目搞Rug诈骗行径,经常会有一些典型特征,目前来看space基本很大概率要rug用户的钱了。

借这个项目,给大家普及一些诈骗信号,以免上当。

一、信号:前期极度用力造人设,且反复换赛道

这几乎是所有rug项目的经典起手式。然后就是老三样,堆一下背景、强调一下社区优先、堆产品理念。一切都是熟悉的去中心化形象,但这个去中心化,带着用力讨好的味道,异常的伟光正。

如果再去看一下过去经历,如果你查不到创始人的真实履历,而且项目经常换赛道,而且项目根本就处在PPT阶段,但是却花了大量的钱去找KOL。

那么这个时候,你就应该对这个项目打问号了。

二、预警:临时改规则,且强行解释

intodotspace在这点上表现的非常明显。如果你仔细看它发的文。讲了一个所谓募资的硬顶和软顶的概念,并借用了“行业惯例”这个大旗来糊弄。

这其实相当于募资前其实团队的内心是:我先收钱,到时候再看自己留多少。这个时候通常也会顺着市场的质疑进行退款。

但是如果你要仔细追查退款,各种猫腻就出来了。要么就是不小心退到了新地址,要么就是不小心退到了交易所。反正就是没到你打钱的钱包。

三、堵嘴收割:喊口号,退大户

这一步基本就到了最后阶段了,一定会发一篇冠冕堂皇的立场文。我们不会跑路,我们透明度很高,我们做的一切都是为了小散好。这钱我拿来要做很牛逼的产品,并且我们很快就TGE了。

基本到这一步,事态就很清晰了,Rug几乎进入到最后阶段。即便迫于压力真的退钱了,项目很可能改头换面,继续换下一个故事。

希望大家保护好自己的钱包,行情不好,讲大道理却没有任何实际行动的项目,基本都是要进入危险观察名单了。

马斯克这个采访基本代表了他对 X 算法终局的观点。

一句话总结,现在的X算法本质上还是在看停留时间。

为了数据好看,很多内容其实在算法的逼迫下不得不强行降智,这也是鸡汤文盛行的原因。

那么基于这样的数据训练出来的Grok,也只能是被迫降智的。

尤其当全平台都充斥着为了骗流量而生成的同质化内容时,X的数据资产价值实际上是在打折的。

马斯克拿这个真理和好奇心的比喻,在我看来,就是对未来算法指导意见。

我预计,未来算法的权重我觉得除了停留时间,还会真正去践行所谓用户无后悔停留时间。比如降低重复内容的权重,奖励提供新鲜视角和高信息密度的内容。

因为从马斯克的视角来看,X即是商业模式的一环,但在更高的意义上,它就是 Grok的实时数据库。

这就意味着,算法的每一次迭代,本质上不再是为了单纯的流量变现,而是在为 AI进行数据清洗。

之前就提过,今年肯定还会有AI数据基建出来。

作为这个赛道的后继者,@PerleLabs 项目背景对比之前大热的sahara等AI数据项目,也完全不输。

核心团队是来自Scale AI,这家公司被Meta以290亿美元估值被收购,领投是Framework Ventures,再加上17M+的融资,基本属于顶配了。

大概率就是冲着上所大满贯去的。

虽然同是数据标注,只不过Perle用了专家去认证,成本提高了,但是数据质量也相应地提高了,那么理论上价值就更大。

第一季活动现在正式上线了,按照正常节奏,今年应该是可以TGE的,大概率没那么卷。

对捷径的渴望是人类的通病!

自从Dan Koe刮起了长文风,现在不管是x上还是小红书到处都是教你提高认知的。

什么“一天之内”、“一个小时之内”教你修复人生.......等等都来了。

这不就是国内英语培训届常用的话术:

什么7天搞定雅思托福;3小时掌握一门外语。.......诸如此类的很多。

我觉得这不是成功学,是对秘籍、对速成的渴望,亚洲和欧美人也没啥区别,这也许是人类普遍的共性,

最好是能有一个按钮,按一下就能解决所有问题。

放心吧,按钮会越来越多,但是该踩的坑,该走的路,一个不会少。

一万个撸毛方法论,都不如自己撸一遍。

我觉得,很多东西只是帮我少走弯路而已,而不是帮我走路。

还是得是向老何 @hebi555 、董哥 @crypto_laodong 学习。

老何带三个娃,每天仍然可以挤出9个小时的时间工作开单,不愧为时间管理大湿。

老董永远都在自己的计划范围内,永远都雷打不动执行自己的计划,极致的自律让身边所有人都叹服。

我觉得这没什么顶级牛逼的所谓高认知。

无它,就是真金白银,就是日复一日的锤炼。