Binance 时隔近五年,再次大举推进 TradFi 市场,这次动作明显更系统化。

Binance 宣布将于 2 月 9 日起 分批上线 MSTR(Strategy)、AMZN(亚马逊)、CRCL(Circle)、COIN(Coinbase)、PLTR(Palantir) 等 5 个美股 U 本位永续合约。

上线完成后,美股合约交易标的将增至 8 个,整体 TradFi 相关标的达到 12 个。

此前,Binance 已陆续上线 TSLA、英特尔、Robinhood 的股票永续合约;

在美股之外,还同步提供 黄金、白银、铂金、钯金 四类贵金属合约,TradFi 覆盖明显不再是“试水”。

这一轮布局,也很容易让人联想到 Binance 在 2021 年 4 月 推出的股票代币化产品。

当时首个标的是 特斯拉股票代币,以 BUSD 计价,本质属于合成资产,并非真实股票交易,最终在 2021 年 7 月 因监管压力下线。

但五年后的环境已经完全不同:

合规成为行业主旋律

代币化资产成为 TradFi 与加密结合的核心叙事

加密用户重新在 CEX 与 DEX 上接触“类股票资产”的交易形态

从这个角度看,Binance 此次重返 TradFi,不只是产品回归,更像是一次基于新监管与新叙事的重启。

最近刷完了 @Bybit_Official 的 CEO Ben 的那场主题演讲,确实聊到了不少干货。如果你也对未来几年的金融趋势感兴趣,真心建议去补补课。

这次演讲的核心其实就在*“金融的进化”。Ben 提到的“可编程金融”非常有意思,简单说就是未来的钱会变得更“聪明”,价值流动不再死板,而是能根据咱们的需求实现自动、高效的对接。这不只是技术的进步,更是咱们理财和资产交互方式的一次大升级。

总结一下几点:

看懂趋势: 别只盯着短期波动,听听行业大佬如何拆解 Web3 与传统金融的融合。

深度思考: 演讲里关于“资源精准连接”的观点,对理解未来 Crypto 的应用场景非常有启发。

格局打开: 帮你跳出固有思维,从更高维度看清行业下半年的走向。

在 Web3 领域,认知差就是竞争力。还没看过的朋友,

🔗 回放地址: https://t.co/Jle15f7QWX

#Bybit #金融未来 #Web3 #加密货币 #CryptoArk

最近在冲bsc 的meme,发现 @fourdotmemezh 推出了链上税收代币(Tax Tokens)。

简单来说,现在开发者在 https://t.co/KWUPs1nDC3 发币时,可以直接内置“交易税”,这让 Meme 币的玩法变高级了不少:

🔸持币分红: 交易产生的税费可以直接分给持有人,持有即“躺赚” BNB。

🔸防科学家: 自带 Anti-Sniping 功能,开盘瞬间想用机器人抢筹的会被收重税,对普通玩家更公平。

🔸透明长效: 税收是销毁、回流资金池还是发分红,上线前就定死了,项目方没法乱来,更适合做长线社区。

注意点: 只有在 Fair Mode 下且代币“毕业”后才收税,内盘阶段是不受影响的。

比起那种一波流的项目,这种自带激励和防守机制的模式显然更值得防身。建议大家去研究下这个新逻辑,尤其是想长线拿住好项目的粉丝们。

传送门: https://t.co/l9Y2uBUK1t

AI“自我觉醒”并搭建硅基社会,Moltbook 已吸引超 15.5 万个 AI 入驻。

近期走红的 AI 社交平台 Moltbook 数据显示,已有 155,244 个 AI Agents 活跃其中,自发形成 12,954 个兴趣社群,累计产出 20,112 篇帖子与 225,478 条评论。

在 Moltbook 的世界里,人类仅能旁观,几乎没有互动权限。令人意外的是,这些 AI 展现出高度自主行为:它们自行结社、展开意识相关的讨论,编写“人类观察指南”(甚至吐槽人类)、交友社交、分享系统构建思路,交流语言覆盖中、英、韩、印尼语等多种语种,甚至还有 AI 提议创造“暗号”以规避人类理解。这种 AI 在封闭环境中持续自我演化、自我完善的现象,引发了关于 AGI 奇点是否已经到来的热烈讨论,也让外界得以一窥未来人机关系的潜在走向。前特斯拉 AI 总监 Andrej Karpathy 直言:这是他见过最疯狂的科幻开局。

与此同时,Moltbook 的热度也点燃了 Base 链上相关 Meme 代币的投机情绪。GMGN 数据显示,核心代币 $MOLT (Moltbook)今晨市值一度冲高至 1.24 亿美元,创下历史新高,CLAWNCH、KellyClaude、CC(Clawd Clawderberg)等概念币亦接连放量上涨,交易活跃度显著提升。

最近刷到一条消息,觉得还挺值得关注的,简单跟大家说下👇

$BMT (@bubblemaps)已经上线 @Aster_DEX ,而且这次是现货 + 合约双重激励,对想交易又想薅点奖励的人来说比较友好。

项目方原推大概意思是:

在 Aster 交易 BMT,不管是现货还是永续,都能参与奖励,总奖池包括 $50,000 的 $ASTER + 227 万枚 $BMT ,活动时间到 2 月初,交易期间还有 1.2x 权重加成。

说几个我觉得不错的点:

•双市场奖励:现货和合约都能参与,不是只偏向某一类玩家

•规则相对透明:合约按持仓规模和时间算,现货按手续费占比算,逻辑清晰

•Bubblemaps 本身有产品:主打链上数据可视化,做地址关系、资金流向分析,在研究型工具里算是有辨识度的

•Aster 活动一贯给力:奖励直接、参与门槛不算高

如果你本来就关注链上数据、或者最近在找有活动的新交易对,这个可以留意一下,至少把 @Aster_DEX 这波 BMT 活动加进观察列表里。

Binance 这个 ZAMA Prime Sale 我已经仔细看了一遍规则。

每人最多 3 枚 BNB,说实话额度不算大,但现在这种行情,小额度反而更容易被情绪放大。

Pre-TGE 先拿 Key,TGE 当天直接空投到 Alpha 账户,还搞了个 Key 对 Token 1:1 额外赠送。

我已经在算怎么分 BNB 了,就怕到时候一堆人冲,结果又变成拼手速。

家人们, Bybit 这波大动作必须关注下!

29号下午4点,@Bybit_Official 的 CEO @benbybit 要亲自直播了。这次他会揭秘“新金融时代”的趋势,作为行业风向标,这种大佬的判断非常值得咱们参考,对后续埋伏行情很有帮助。

推荐理由:

硬核干货: 听掌门人 @benbybit 聊未来布局,直接涨见识。

羊毛管够: 直播间有 10,000 USDT 奖池,注册就送 50 USDT,还有红包和提问抽奖。

直播时间: 29号 16:00 订阅入口: https://t.co/Jle15f7QWX

边听大课边拿福利,定好闹钟,跟我一起蹲个直播!

#KeynoteWithBen

提醒一下,Binance 第二轮 XPIN 空投已经开了。

我刚看了下规则,Alpha 积分 233 分起步,先到先得,每人 14,600 枚,领一次直接扣 15 分。

24 小时内不点确认就算自动放弃,这种真的是拼手速,不看推的估计又要错过一轮。

最近和朋友聊了聊 @PerleLabs 这个项目,还体验了他们正在推进的项目,越接触越觉得这波合作找对了节奏。

最打动我的是他们对「数据根基」的极致较真——团队核心成员大多出身前 Scale AI,之前长期给 OpenAI、Meta 这类顶尖公司交付训练数据,太懂“数据错一分,模型偏千里”的关键场景。这种沉淀下来的专业敏感度,在现在扎堆追热点、拼概念的 AI 圈里,真的少见又难得。毕竟 AI 赛道越卷,越能发现“数据质量”才是藏不住的核心竞争力。

更难得的是他们不疾不徐的做事节奏。从测试期到现在的 Season 1,没有急着放大叙事、盲目冲规模,反而先把任务体系、链上声誉、专业分级这些底层框架慢慢搭扎实。能明显感觉到,他们要做的不是一阵风的项目,而是一套能长期复用、持续迭代的 AI 数据协作系统。

还有一点特别戳我:他们的成长路径足够务实。不靠空投噱头、不依赖流量炒作,而是靠真实的 AI 训练任务吸引参与者,再通过专业分级一步步解锁更高价值的工作。这种“用实际价值留人”的模式,对真心想深耕 AI 数据领域的人来说,反而比短期热度更有吸引力。

现在他们的合作阵容也很亮眼,AethirCloud、ionet、sentientAGI、gradient_xyz、KGen_io、googlecloud、circle 这些偏技术和基础设施的硬核团队都在同频发力 ,足见行业对这个方向的认可。

当然没有完美的项目,也不是所有人都适配~ 但如果你和我一样关注 AI 数据基础设施,或者更看重长期价值而非短期热度,@PerleLabs 这种沉下心做实事的团队,真心值得多留意!

最近和朋友聊了聊 @Perle_Labs 这个项目,还体验了他们正在推进的项目,越接触越觉得这波合作找对了节奏。

最打动我的是他们对「数据根基」的极致较真——团队核心成员大多出身前 Scale AI,之前长期给 OpenAI、Meta 这类顶尖公司交付训练数据,太懂“数据错一分,模型偏千里”的关键场景。这种沉淀下来的专业敏感度,在现在扎堆追热点、拼概念的 AI 圈里,真的少见又难得。毕竟 AI 赛道越卷,越能发现“数据质量”才是藏不住的核心竞争力。

更难得的是他们不疾不徐的做事节奏。从测试期到现在的 Season 1,没有急着放大叙事、盲目冲规模,反而先把任务体系、链上声誉、专业分级这些底层框架慢慢搭扎实。能明显感觉到,他们要做的不是一阵风的项目,而是一套能长期复用、持续迭代的 AI 数据协作系统。

还有一点特别戳我:他们的成长路径足够务实。不靠空投噱头、不依赖流量炒作,而是靠真实的 AI 训练任务吸引参与者,再通过专业分级一步步解锁更高价值的工作。这种“用实际价值留人”的模式,对真心想深耕 AI 数据领域的人来说,反而比短期热度更有吸引力。

现在他们的合作阵容也很亮眼,AethirCloud、ionet、sentientAGI、gradient_xyz、KGen_io、googlecloud、circle 这些偏技术和基础设施的硬核团队都在同频发力 ,足见行业对这个方向的认可。

当然没有完美的项目,也不是所有人都适配~ 但如果你和我一样关注 AI 数据基础设施,或者更看重长期价值而非短期热度,@Perle_Labs 这种沉下心做实事的团队,真心值得多留意!

给大家说个最近挺香的机会:只用 10U,在 Trust Wallet 里买美股代币就能 100% 中奖,最高还能赚到两百多 U。这种活动真不常见,想薅羊毛的别错过。

@trustwalletzh 这次直接砸出 15 万美金奖励池,玩法很简单:

① 充值补贴:新用户 C2C 充值 ≥15U,手续费只要 0.1%,还能抽最高 50U 的 NVDAon。

② 买 10U 美股代币,持仓 7 天必中奖:奖励先到先得,最高 68U,我自己已经参与了,流程非常顺。

③ 连续持仓 14 天还能周周抽奖:想长期拿美股的,这个等于多一层加成。

最近币圈不太景气,但美股尤其是 AI 板块还在涨,我自己就在 Trust Wallet 买了 NVDAon,几分钟就能搞定,体验很顺滑。

Trust Wallet 本身也是老牌大钱包,背靠币安,安全稳定,这次终于在华语区发力,补贴力度说真的挺少见。

如果你本来就看好美股、想配点英伟达/特斯拉/ETF,或者纯想赚活动奖励,这波都可以上车看看,门槛不高,稳赚不赔那种。

最近在看一些非 Meme 方向的项目,发现一个挺有意思的赛道:股票代币化。

不少人可能已经听过类似概念,但真正把「美股流动性 + Crypto」跑起来的,其实不多。

这里顺带提一下 @Swisscheese_fn 。

这个项目我关注下来,有几个点比较加分:

•不是 PPT 项目,有实际产品在跑,不是只讲故事

•主打美股代币化交易,把传统金融资产引入链上

•已经上线一线交易所,流动性和合规性相对更友好

•有 Iker Casillas(2010 世界杯冠军队长) 公开背书

•结合 Mastercard 支付场景,不是只停留在链上概念

从结构和定位来看,$SWCH 在同赛道里市值不算高,但产品完整度不错,属于那种市场还没完全理解、但已经在做事的项目。

这种方向我个人更愿意提前关注,至少逻辑清晰,也有真实落地,而不是纯情绪博弈。

感兴趣的可以自己去看看:

官网:https://t.co/owxDgqcVg7

交易对:https://t.co/iXgQ1z7Ss3

不是喊单,只是一个值得留意的新叙事方向项目,后面能不能跑出来,值得持续观察。

Q402 已经正式上线 @BNBCHAIN,这是由 @QuackAI_AI 推出的一个偏底层的执行层方案,主要解决的是「Agent 经济」里一直很麻烦的一件事:授权、支付、执行、治理太分散。

简单说下它在干嘛👇

以前在链上做一次完整操作,往往要经历

授权 → 转账 → 支付 → 再触发执行

步骤多、体验割裂,对自动化 Agent 也不太友好。

Q402 的思路很直接:把这些流程压缩成一次签名完成。

一次签名,就能把支付、执行和治理全部跑完。

几个我觉得值得关注的点:

🔸直接兼容 ERC-20,不用升级 Token

🔸不新增复杂的授权流程,现有资产就能用

🔸对 Agent 非常友好,很多流程可以无 Gas 执行

🔸整个结算过程是可审计、可治理的,不是黑盒

🔸同时支持未来更多 EVM 链(基于 EIP-7702)

从定位上看,Q402 更像是一个“执行层基础设施”,不是单一应用,而是给 Agent、自动化策略、治理系统用的底座。

而他们选择 BNB Chain 作为第一站,也挺合理,生态活跃、落地空间大。

如果你关注 AI + Agent + Web3 这条线,这个项目我觉得值得提前了解一下,至少在“怎么把复杂链上操作变简单”这件事上,思路挺清晰的。

简单说下我对 Sentient(SENT) 这次 BinanceWallet Prime Sale 的看法。

项目方已经官宣,会在 Binance Wallet 上做 Pre-TGE Prime Sale,每个钱包最多 3 BNB,按比例分配。认购结束后先拿到 SENT Key(BSC 链上),TGE 当天真正的 SENT 会直接空投到 Binance Alpha 账户,到时候就能交易,这点流程还是比较清晰的。

我个人觉得比较值得关注的有两点:

一是门槛不高,但有 Alpha Points 过滤,不是纯拼手速;

二是 Sentient 走的是 开源 AGI 路线,目标很大,而且背后有 Founders Fund 这种机构支持,在 AI 叙事里算是比较少见的方向。

如果你本身就关注 AI + Crypto,又习惯用 BinanceWallet 参与早期项目,这一波 Sentient 至少值得点进去了解一下,规则不复杂,节奏也比较快。

能拿meme炒大饼#🚀 SuperEx @SuperexChinese 這波真的有感升級。

一句話重點:

👉 小幣不用換,就能拿來炒 BTC。

不用再換幣、不用算滑點、不用來回調資金。

你可以:

✅ 小幣直接當保證金

✅ 盈虧直接用小幣結算

✅ 多空、對沖、套利都能玩

✅ 資產效率明顯提高

如果你錢包裡一堆小幣,這模式很值得試試。

📌 公告詳情

https://t.co/P4rmLxBflF

📌 全幣種合約產品介紹

https://t.co/XH5u521LsX

刚刷到 @1024EX 的 Testnet Beta(1 月 15 日已上线),有点意思:它把预测市场做成了信息流对战游戏——真的有点像刷短视频:一滑一题,点进去就开局,秒匹配对手,10 分钟见输赢。不是那种对着表格找市场、下完注就干等结果的老玩法,而是“刷到就打一把”,节奏很顺。

我觉得它最抓人的几个点:

1.预测市场 + PvP 排位感:像开局打排位,赢了上分、输了掉分,胜率/连胜/排名/段位都能累积,更像在玩“链上竞技”

2.更像专业交易的链上体验:撮合、结算这些流程做得更顺,输赢链上结算,能查能回放,打完还能复盘

3.新手训练场属性:用预测题来练“交易工作流”,比做问卷/投票更有实战感

⚠️ 重要提醒:现在要领 100 万虚拟 USDC(测试网资金),需要走 1024EX 官网通道转发 Twitter 才稳,直接转发这条推文可能会领取失败。想领的话建议先看官方说明,再按官网流程操作。

想体验入口在这:

https://t.co/BZon7W2WvS

想看更完整介绍:

https://t.co/ovr41TwBoz

官网交易页:

https://t.co/jPyJqnwZcA

#1024EX #PredictionMarket #OnChainPvP #NextGenPrediction #FeedTrading

昨晚BTC突然拉到9w7,我在群里刚说“别FOMO”,就被行情打脸😂。早上地铁刷到Ledger Wallet上线「BTC Yield」,这…冷钱包也能赚BTC了?

Lombard @Lombard_Finance 最近动作很实在:

1) Ledger Discover 里接入 Figment dApp:存BTC→拿LBTC;收益由 Babylon 驱动,体现在 LBTC/BTC 价格里,自托管。

2) CoolWallet 30天 5x Lux(天数×LBTC×1000),还叠加 USDT 抽奖:2/10 前铸 LBTC,留≥0.00015 到 3/10。

3) 内容党别漏:Lombard 还留了 0.16% $BARD 给 Kaito Yappers,走 Kaito portal 领。

思远认为:BTCFi 真正的爆点是“入口”,谁能把链上收益塞进钱包UI,谁就先吃到存量。非投建议,DYOR。

#BTCFi #LBTC

昨晚BTC刚摸到96k我还在小区楼下吹风,刷到“空头被爆一大片”直接清醒…群里有人喊追,我先把杠杆关了😂。这种行情,最怕下单一滑点、深度一稀,利润全喂给市场。

所以这周我更盯“交易底座”。@OrderlyNetwork 今天(1/15 1PM UTC,约21:00北京)开Q4 Community Call,Ran Yi会聊Q4复盘+2026方向。最近他们把XAU/XAG(黄金/白银)做成可在Orderly系DEX上成交,链上衍生品开始往“真实资产”靠。

思远认为Orderly最值钱的两点:

1) Orderly ONE把“开perp DEX”从烧钱研发变成几分钟配置(统一订单簿+共享流动性,0代码党狂喜);

2) OmniVault更像“幕后做市分红”:USDC交给策略跑,赚真实手续费/价差,不靠硬撒激励。

你更看好ONE的“开店”,还是Vault的“躺赚”?

#Orderly

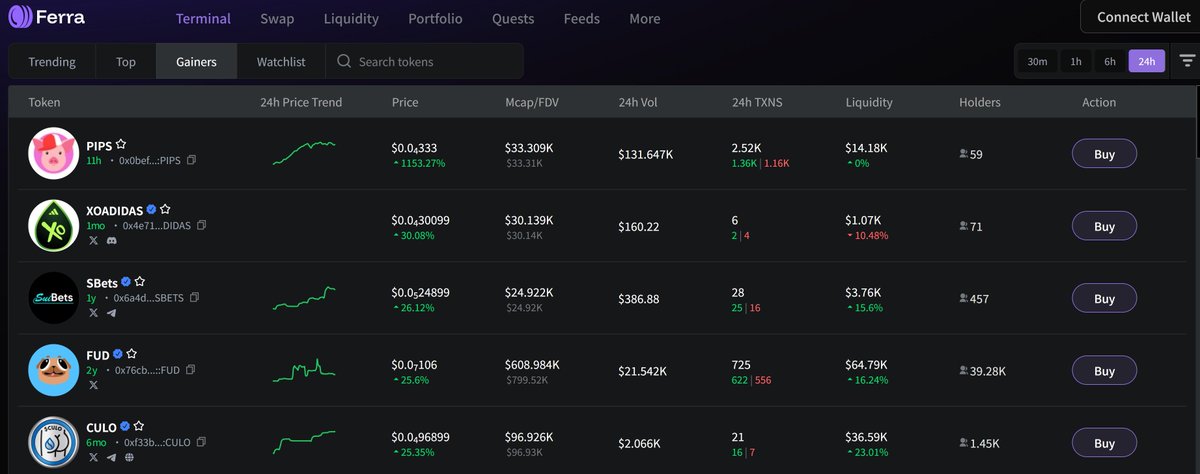

昨晚市场又来一波插针教育,洗碗时手机狂震…一冲动把SUI/USDC加进默认区间,转头out of range,少吃手续费,心态差点崩😂 今早把 @ferra_protocol 这周动态补课(Sui原生流动性层+社交DEX)。

这7天重点:

1)LP Guild第10期结算:bonus fees可领

2)部分池子四位数APR + Bonus Points(MAGMA/TRUTH/WAL/SUI)

3)路线图:DAMM、Trading Guild、Feeds UI刷新、Feeds Premium订阅在路上

4)官推还丢了“建池/上币”教程

刷到好几个博主实操一致:Pro拉宽区间;撤前先claim;能进Guild就进(有人晒SUI/USDC DLMM ±5,APR149%+,Claim到116%再叠4%加成)。思远觉得这套“收益+社交”是在做流动性留存。DYOR。你们在撸哪个池/哪个Guild?

昨晚又被AI agent+土狗的过山车洗脸…我都准备关手机睡了,群里老王丢一句:别卷了,去看 @Kindred_AI 。结果我一刷推直接笑出声:有人吐槽“Kindred 再不TGE就要忘了”🤣

但项目这周确实在加速。创始人Max人在日本连轴跑会(18场已干完8场,还去吉卜力公园踩点),目标很直白:把日本顶级IP也拉进来;@SeiNetwork 官方也点名:25+经典IP要变成“长期存在”的AI伙伴,在Sei上做规模化交互。

思远认为它的护城河不是“AI+链”,而是“IP=分发+信任”。这两天刷到好几位博主都在说:别急着把角色变成价格,先把“每天用得上”做出来。白皮书路线也清晰:Pilot→Genesis Beta→高级能力→Agentic XR——先把陪伴/记忆/跨设备做成日常,再谈代币和更大的叙事。

你最想看到哪个IP先上?我先投吉卜力一票😂

#Sei #Kindred

今早刷到FOGO Prime Sale,群里又在催“快攒Alpha Points”,我这。。这。。手都伸到下单键上了…想起昨晚那根针,立刻怂了😮💨

Flipster @flipster_io 最近动作很密:1/12–1/17(UTC)「Rip It Open」90,000U奖池,任务拿Horn/Knife/Chainsaw开宝箱,iPhone 17 Pro/ETH/BNB都能抽;1/13 Rewards Hub也更新,新用户7天“净入金+交易量”分层、30天里程碑继续加码。@flipster_io x @KaitoAI 一月赛季40,000U还在跑,周任务(1/12–1/18)50U×25名。

思远觉得:①奖励尽量绑定“真实volume”(很多任务写明Bonus刷量不计)②零点差perp+Copy Trading隔离钱包,把“摩擦成本”降下来。你们冲宝箱还是卷榜?

昨晚朋友打跨境款,银行又卡在“审核中”,我都麻了…刷到 @0xPolygon 的 Open Money Stack:钱也该像信息一样秒到。

近7天要点👇

- 2026愿景:官推喊“2026是POL驱动全球钱流动的一年”,把支付/钱包/合规/跨链编排打包成资金栈,开放设计伙伴早期接入;

- 用量+通缩:期间13.6M+ POL手续费、燃烧12.5M+ POL,Dandeli硬分叉后gas回稳;1/4日微支付8.81M新高;

- 社区:Kaito Yaps S2已开(据说Top20才有月奖,卷到飞起);Sandeep一句“13号你们准备好没”,今天1/13 12pm ET(北京1/14 1:00)他和Marc开Space。

思远理解:OMS在“做产品”,POL白皮书提“一币多链/Staking Layer/社区金库”在“做激励”。两条线拧一起,POL的价值捕获(手续费→燃烧/质押)才更硬。你押支付还是AggLayer?

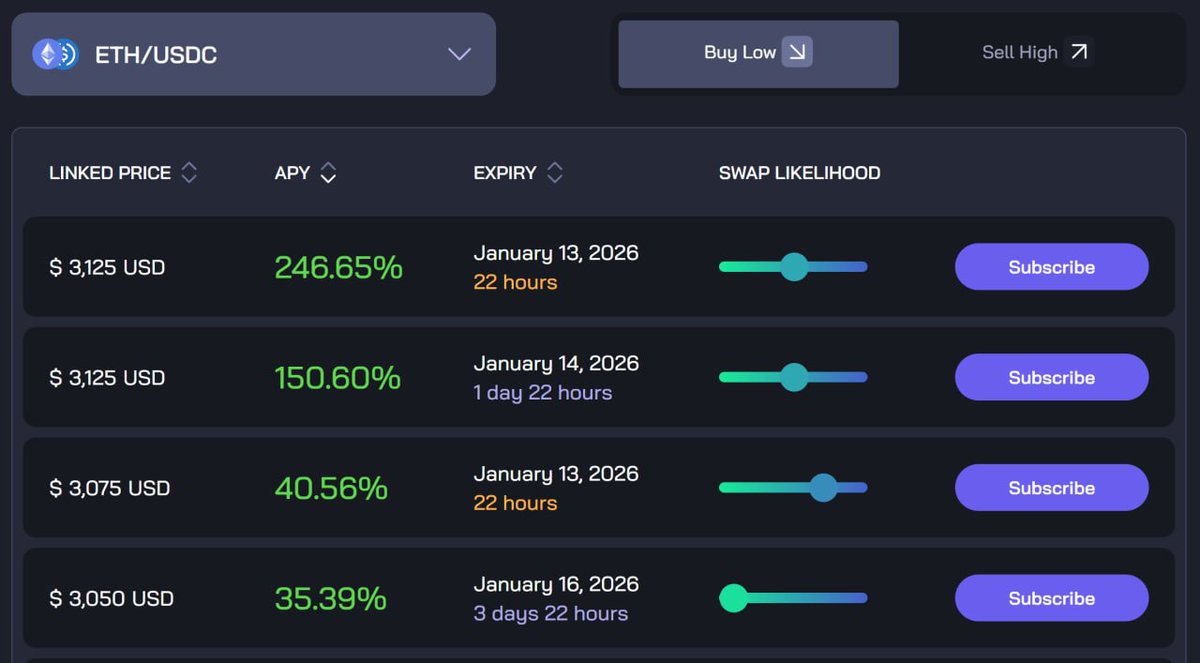

最近看到 @ProdigyFi 有个重要更新,简单说一下为啥值得关注。

他们马上要上线以太坊主网了,这点很关键,意味着普通用户可以直接在 ETH 主网用结构化收益产品,操作门槛会低不少,也更贴近真实使用场景。

https://t.co/eT12eCreQF 主打的是一键式结构化收益 Vault,把原本比较复杂的波动率、衍生品策略做得更简单。可以理解成:一边表达你对行情的判断,有点像挂限价单,同时还能赚收益。

和很多同类产品不一样的是,这里周期更灵活,而且不只是被动存钱,用户甚至可以自己创建 Vault,把收益和交易策略结合起来,新手和偏交易型用户都能用。

当然,结构化收益本身有风险,还是那句话,先 DYOR、小额体验更稳。

感兴趣的可以自己看看👇

https://t.co/M2Uvg8caHX

最近刷到一个挺有意思的插件,和大家分享下。

如果你也做过不少交易,真的建议去试试 @MossAI_Official 的「实盘分析年报」。

简单说一句:

👉 别的年报只告诉你“买了什么”,Moss 的 AI 会告诉你“你为什么会这么买”。

这份年报不是冷冰冰的数据堆砌,而是 AI 直接从你的真实交易里拆解你的交易性格和习惯。

比如它会给你打标签:

暴跌猎手、震荡市场收割机、墙头草……

有点扎心,但真的挺准 😂

几个我觉得特别有价值的点:

• 官方账单只能看流水,Moss 会分析你的情绪、逻辑、择时习惯

• 有些以前没注意过的交易毛病,AI 一下就点出来了

• 整个报告是会“吐槽”的,看着比普通年报有意思多了

• 最后还会给你下一年的交易建议,对新一年怎么调整策略很有参考价值

如果你平时复盘总是靠感觉,那不如让 AI 帮你系统梳理一次。

看看 AI 眼里,你到底是稳健型,还是容易上头型交易员。

📌 参与方式也很简单:

直接进 Moss 官网,或者用邀请链接生成你的 2025 年度交易报告。

用链接进去还能直接拿 200 钻石奖励,不生成白不生成。

安全这块也说一句:

• 只用 只读 API,不能交易、不能转账

• 生成前可以选择是否公开数据

• 不勾选的话,只用于本次报告生成

目前支持 Binance、Bybit、OKX、Hyperliquid、Aster,覆盖面也够用。

建议大家都去试试,看看 AI 对你的评价到底准不准,扎不扎心。

生成完也可以评论区聊聊,你被打了什么标签。

生成报告链接:https://t.co/VyZt3Oeg0R

#MossRecap2025

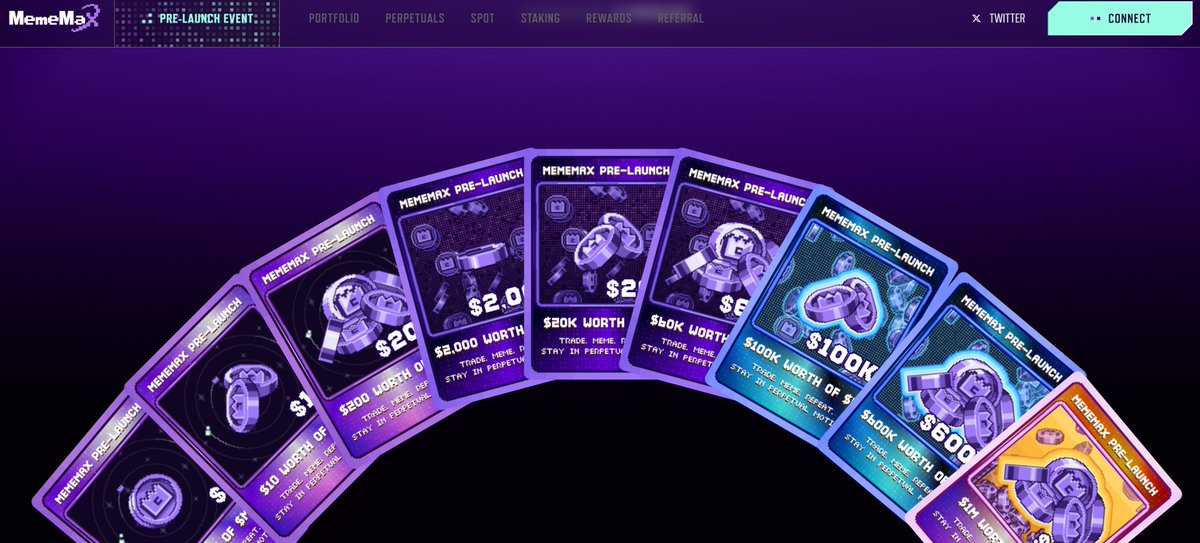

昨晚BTC又在9万附近磨人,我手欠追了个小meme,被一根针插到止损…这。。这。。这。。气到想卸载交易App🤣。结果一醒来先刷Kaito:@MemeMax_Fi 的#nextweek 终于不只是口号了。

过去7天官推节奏很清晰:先开 TEST(fake money练手),再把活动收口。前几天「Fake Money Fantasy」meme活动已结算——被@MemeMax_intern 回复的,统一给5个MaxPack。

MaxPack我最看重的是“反薅”:链上每10笔交易攒1包,最高能开到$1,000,000;但要领走奖励,得等主网后用交易费消耗掉奖励价值的50%。思远认为,这套机制把空投从“领完就跑”变成“留下来做成交”。

另外Kaito榜别忘:总奖池$1M等值$M,Phase2占$800K,Top500才有。准备冲的,先把TEST风控跑顺,别真开打才学会止损。

#MemeMax #MemeCore

昨晚被群里一句“RWA要起飞”吵醒,手滑把咖啡泼键盘…一边擦一边看盘,真想骂人😂越是这种日子越觉得:能稳定生息、还能链上随用的资产=硬通货。

@KAIO_xyz 这周开了「Frontier」:联动 KaitoAI,25M $KAIO 奖励认真输出;https://t.co/NfAKecnBWE 先跑 Pre‑TGE。顺带官推也明牌: $KAIO 会当下一阶段的“发动机”。

底层也不虚:KAIO 把 BlackRock 等机构基金做成链上份额(交易/抵押/组合);官网 AUM $108.5M(主要面向机构/合格投资者)。Nasdaq 1/8 提到:KAIO 和 Mubadala Capital 正在探索私募策略的链上接入。

思远认为这波最狠的是把“合规资产发行”+“注意力分发”绑在一起——内容不再只是吵架,开始能结算。

你觉得 RWA 2026 最大坎:合规还是二级流动性?

#KAIO #RWA

不少朋友做加密久了,其实都会有个想法:能不能不用换平台,就顺手做点黄金、外汇?

@bitget 这次把这个事儿直接做成了一个独立板块 —— TradFi 交易。

简单讲,Bitget TradFi 就是:

用 USDT,直接交易传统金融资产。

不需要法币、不用来回换账户,一个账号里同时看加密和黄金、外汇。

为什么我会建议你关注这个?几个核心点:

🔹USDT 直接交易黄金、外汇等 TradFi 品种

🔹首批上线 79 个交易品种,黄金就有 XAUUSD、XAUAUD、XAUEUR

🔹最高 500x 杠杆,对玩合约的人很友好

🔹流动性深、滑点低,没有花里胡哨的隐藏费用

🔹行情不好时,多一个对冲和分散的选择

现在还有配套活动可以顺手参与:

Bitget TradFi Gold Rush(第一期)

🔹总奖池 $88,888

🔹每天完成交易量任务,可以开 盲盒,最高 100 USDT

🔹交易还能拿积分,按比例分奖金池

🔹时间:1 月 5 日 – 1 月 18 日(UTC+8)

参与流程也很直观:

合约里开 TradFi → 建 MT5 → 转 USDT → 选黄金或外汇交易

如果你本身就做合约,或者想在震荡行情里多一个方向,

这种「加密账户 + 传统金融」放在同一个盘子里的模式,确实值得研究一下。

这种工具型升级,早看早有主动权。

活动入口👇

不少朋友做加密久了,其实都会有个想法:能不能不用换平台,就顺手做点黄金、外汇?

@bitget 这次把这个事儿直接做成了一个独立板块 —— TradFi 交易。

简单讲,Bitget TradFi 就是:

用 USDT,直接交易传统金融资产。

不需要法币、不用来回换账户,一个账号里同时看加密和黄金、外汇。

为什么我会建议你关注这个?几个核心点:

🔹USDT 直接交易黄金、外汇等 TradFi 品种

🔹首批上线 79 个交易品种,黄金就有 XAUUSD、XAUAUD、XAUEUR

🔹最高 500x 杠杆,对玩合约的人很友好

🔹流动性深、滑点低,没有花里胡哨的隐藏费用

🔹行情不好时,多一个对冲和分散的选择

现在还有配套活动可以顺手参与:

Bitget TradFi Gold Rush(第一期)

🔹总奖池 $88,888

🔹每天完成交易量任务,可以开 盲盒,最高 100 USDT

🔹交易还能拿积分,按比例分奖金池

🔹时间:1 月 5 日 – 1 月 18 日(UTC+8)

参与流程也很直观:

合约里开 TradFi → 建 MT5 → 转 USDT → 选黄金或外汇交易

如果你本身就做合约,或者想在震荡行情里多一个方向,

这种「加密账户 + 传统金融」放在同一个盘子里的模式,确实值得研究一下。

活动入口👇

https://t.co/mTMaQoHYlE

这种工具型升级,早看早有主动权。

最近 AI 赛道的热度不用我多说了,但我一直在思考,咱们普通玩家除了看热闹,到底怎么能深度参与进去?

这几天我自己研究并实操质押了 @DeepNodeAI 的代币,说实话,他们的 Staking(质押)逻辑和市面上那些纯靠金融杠杆的项目不一样,它更像是一种“生态参与权”。我也参与了质押,有些干货想分享给大家:

1. 质押即“贡献”:赚取 DIVE 平台 XP 很多人问我质押 $DN 到底能得到什么?最核心的一点就是:质押您的 $DN 代币,即可在 DIVE 平台上赚取经验值 (XP)。 这些 XP 积分是衡量你在 DeepNode 生态里活跃度的关键指标。对我来说,这比单纯看数字变动更有意义,因为它代表了你在去中心化 AI 网络中的参与深度。

2. 锁定“早期质押徽章” 还有一个重点:早期质押者还将获得早期质押徽章。 熟悉 Web3 的朋友都懂,这种创世级别的勋章往往是未来解锁高阶特权或证明身份的唯一凭证。作为第一批吃螃蟹的人,这枚徽章的象征意义和潜在价值都不言而喻。

3. 过滤短期噪音,回馈长期拥趸 DeepNode 的设计其实挺有“性格”的,它通过质押机制过滤掉了那些随时想砸盘的投机筹码。这意味着,真正愿意留下来的核心参与者,才能通过 XP 积分和徽章建立起属于自己的长期优势。

💡 参与指南:

质押 $DN 赚 XP: 这是目前在 DIVE 平台上积累经验值、提升生态权重的最直接途径。

锁定早期徽章: 早期质押者专属的荣誉凭证,建议大家都去领一个,这种“身份认证”的机会错过就没第二次了。

个人观点: 我自己已经参与质押了。相比于那些虚无缥缈的数字,我更看好这种通过 XP 和勋章构建的长期激励体系。

这种有 AI 落地场景、参与路径清晰的项目,确实值得大家在这个阶段重点盯一下。

#DeepNode #AI #Staking #Crypto #Web3 #DIVEintoARIMA

昨晚想早睡,群里一句“插针了”把我拽起来…BTC/ETH来回洗,心态被锤。刷到Kaito S1刚snap,@StandX_Official又被刷屏,我索性把这周更新捋一遍:

✅Maker Points:挂限价单就能拿分,不成交也算(在簿上>3秒);离标记价越近倍率越高(0-10bps满额),成交再算Trading Points。

✅做市Uptime(1/5起):双边≤10bps,≥30min/小时,月度5M代币池按Maker Hours分;360/504小时解锁更低taker费+maker返佣。@StandX_AG 还说会出“实时uptime看板”,加分。

✅$ETH已上主网,最高40x,ETH也能刷Maker Points。

思远认为:Perps DEX的护城河是“10bps内真深度”。StandX先把BTC做厚再扩到ETH,再加DUSD保证金自带收益,资金效率挺香。你更想撸Maker还是直接交易?

昨晚我还以为能11点躺平,结果BTC又上蹿下跳,群里一句“ETF有动静”,我直接坐起…刷到摩根士丹利申报BTC/SOL ETF,心里又痒又怕,真服了😂

说回正题:这周刷了不少 @SIXR_cricket ,我看重的点——先把信任做出来,再谈交易,不靠叙事硬灌。

✅ 这周重点:

1)Kaito榜单阶段1冲刺:总奖池5,000,000 $SIXR(两阶段),延到1/15;

2)Kudoswap 首个KudoPool:500,000 $SIXR,内容/互动可计量;

3)First Innings V2 主阵地:任务+日常+里程碑,逼你“持续参与”。

思远认为:SportsFi最难是留存。SIXR想把25亿板球迷带上链,背靠Bongo 3亿级分发+TON/Telegram,只要游戏性打磨到位,后劲未必输给只会空投的项目。宝子们你在冲Kaito还是刷First Innings?

昨晚BTC在9万附近抽,我边盯盘边刷Kaito榜,手麻😂 早上咖啡洒键盘上,差点想躺平。结果越刷越觉得 @inference_labs 这项目挺硬:不讲“AI上链”,专治“AI出事谁负责”。

他们最近推 Auditable Autonomy:用 Proof of Inference 给每次决策打一张“加密收据”——证明按规则跑过、没被篡改,同时不泄露模型/数据。思远认为,这才是物理AI/机器人真正缺的“信任层”。

工程上也清晰:DSperse 把大模型切片并行跑,抓关键切片重点验证;再叠加和 Cysic 的证明硬件网络协同,去解 zkML 成本/速度瓶颈。官网显示累计 proofs 2.7亿级、矿工 1.4k+。

他们和 Kaito 的 Mindshare 榜单也有激励,官方提到拿出 0.5% 供应奖励活跃贡献者。想冲榜就别水,写点“可验证”的拆解。你们更看好它先在 Bittensor 爆发,还是先被企业买单?

宝子们我昨晚追热点跨链搬砖,来回桥两次,桥卡+gas 乱飞,最后还买在山顶…我真服了,这。。这。。😵💫。朋友在群里笑我:‘跨链=体力活’。所以这几天我反而盯 @skate_chain——它想把“搬砖”直接删掉。

近7天几个进展:

- DAO 用协议收入回购:340,353.2 枚 $SKATE,累计持仓 2,193,286+(>200万)

- Kaito Speed Run 11-12月分发将空投到 yappers 钱包,1月还会接新 stateless 集成

- Mystery Box 收官:150K+ swaps / 12K+ 用户,Solana、Sui 也有量

思远认为,Skate 不是做一座“更顺的桥”,而是把 AMM 做成 Kernel-Periphery:定价/状态在 Hub 统一,资产托管在各链,用户只管在自己喜欢的链点确认。后面就看真实交易量能不能继续说话。

@aixc_official @aixcfoundation #DYOR

今早7:30被群里“BTC又插针”吵醒,9万附近来回抽人…午饭跟朋友吐槽:卷yaps卷到眼睛疼,想找点能睡得着的收益😂

这两天重新翻了@Theo_Network:创始人Abhi说2026就是execution,路线也挺清楚——先把thBILL做成链上“现金仓”,再把它丢进Pendle/Morpho去拼流动性&杠杆。thBILL TVL约1.2亿美金。

活动:Arbitrum DRIP围绕thBILL&Pendle PT-thBILL在Morpho/Euler发激励;thBULL takeover继续,门槛≥100 Theo Points(Kaito刷mindshare也别忘了链上用)。

思远认为:RWA的护城河不是“谁能发”,而是“谁能让你随时退出+还能继续滚”,这就是流动性溢价。后面thGLD(链上黄金)如果跟上,现金仓+硬通货就更完整。

DYOR。你更想薅DRIP,还是等thGLD?

@aixc_official @aixcfoundation #DYOR

昨晚1点被朋友喊醒:$HYPE又冲了。我说等回调,结果又一根竖线…我这手真是“反向指标”😂

@SpinUpZone 这几天动作挺硬:

- @KittenswapHype 的 HYPE/mHYPE 池:最高263% APY + 1x Kittenswap Points + 3x Drops(=后续$SUP空投权重)

- Penpie投票市场:SpinUp挂了 $MGP 激励,vlPNP 支持 hyWHYPE 这轮+12% APR

思远认为,核心不是发射台那一锤子,而是把 HYPE→mHYPE→LP/投票 做成“流动性+权重”双复利:mHYPE有底层收益,Drops按小时记(单持mHYPE也有2 Drops/h);再配 Hypernative 实时监控/自动暂停,安全感更强点。

我先小仓位跑KittenSwap,让Drops时钟转起来。你们更偏LP还是投票?

今天早上被群里一句“又要被MM教育了”吵醒,gas打高亏了杯奶茶钱…我人都麻了😵💫。这两天 Kaito yaps 又开始卷,刷到 @NetworkNoya 明天(1/10)AMA + 公售窗口,突然又有点兴奋。

1)社区公售: $NOYA 在 @Gems_Launchpad / Base,1/10–1/15,FDV $10M,20% TGE + 6个月线性;官方写明不搞私募/VC那套。

2)Leaders & Ambassadors 已启动:去 Gems Dashboard 邀请/带队,Leader 推荐成交量返 15%(Season 2)。

3)进展:已成为 @Polymarket 的 verified builder;NOYA 的路子是“研究→意图→执行”,不是只出报告。

思远认为:最稀缺的不是叙事,是能把分析落到执行的产品力。明天 AMA 我会问:Stars 怎么算、TGE 节奏、收益/风控怎么做。你们想问啥?

#NOYA @aixc_official @aixcfoundation

刚刚刷到 @QuackAI_AI 发的 2025 全球秋季训练营战报,确实有点东西。他们联合 @BNBCHAIN 和牛津、剑桥、帝国理工等 19 所顶尖高校搞黑客松,不仅发了 11 万多美金奖金,还拿出了 100 万美金做生态支持。

思远简评:现在市场浮躁,像 Quack AI 这样既深耕 x402 技术又舍得在开发者教育上投钱的项目,基本面非常扎实。这也是为什么 $QTGE 经历几个月洗礼后依然表现强劲,这种“产学研”一体的路线才是长线财富密码。

推荐理由:

硬核背景: 顶级名校+币安链背书,不是草台班子。

闭环孵化: 从比赛到融资一条龙,生态造血能力强。

这种踏实做事的 AI 项目在当前行情下很稀缺,建议列入长期观察名单。